ぬり薬の蘊蓄 第3章 皮膚の状態と経皮吸収について:部位による違い

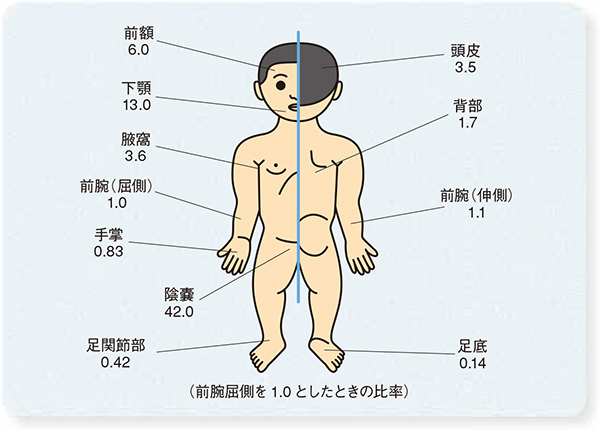

主薬の経皮吸収は外用剤を適用する部位によって異なります。例えば、成人にヒドロコルチゾン外用剤(基剤:ワセリン)を適用した後の尿中排泄量を測定した試験17)では、前腕屈側を1とした場合、陰嚢では42倍、下顎では13倍の量が検出されました。その他、前額、腋窩、頭皮、前腕伸側の経皮吸収性が前腕屈側と比較して高く、足底、足関節部、手掌は低いと報告されています(図1)。

海外では、耳の後ろに貼付するタイプの乗り物酔い止め薬が使用されています。この薬剤は、表面温度が高く、血管も多い耳の後ろの経皮吸収性の高さを利用していると推察されます。

角質層の層数(厚さ)が少なくなるほど、皮膚バリア機能は低くなることから18)、まぶたの上(眼瞼)や口の周りなど角質層の層数が少ない部位では経皮吸収しやすい傾向があります。

*:角質細胞の層数の平均は前腕が14層であるのに対し、生殖器は6層、顔面は9層と少なく、手掌は50層、足底は55層、かかとは86層と層数が多くなっています18)。

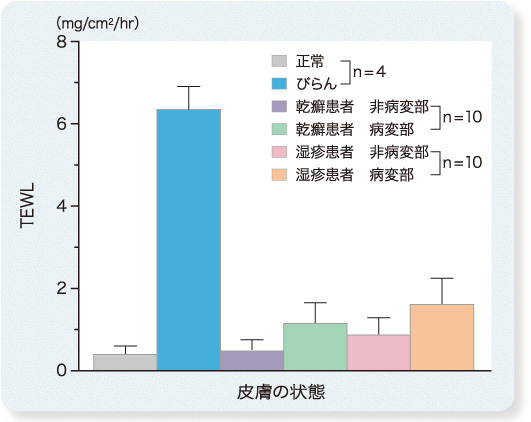

皮膚バリア機能の指標の1つとして、皮膚からの水分蒸発量である経表皮水分喪失量(Transepidermal water loss:TEWL)があります。このTEWLは、皮膚バリア機能が低下するほど高くなる傾向があると報告されています19)。正常皮膚と比較して、角質層のないびらん面ではTEWLが著しく高くなります(図2)20)。また、TEWLは上腕伸側などと比較して頬や眼瞼で高く21)、主薬の脂溶性の問題を除けば、腕や脚に適用した場合と比較して顔面では経皮吸収しやすい傾向があるといえます。

角層中の水分量が減少すると外部からの刺激を受けやすくなるため、角層水分量を測定してバリア機能の指標とする場合もありますが、物質の透過のしやすさをより直接的に評価しているTEWLの方が、指標としてはより適していると考えられます。ただし、TEWLは第2章のColumnで述べたように温度や湿度の影響を大きく受けることや、測定に時間がかかることから、測定がより簡便な角層水分量を用いてバリア機能を評価している場合が多く見受けられます。

経皮吸収性が高い部位に外用剤を適用する場合には、副作用の発現に注意する必要があります。アトピー性皮膚炎診療ガイドライン202422)においても、このような経皮吸収の部位差を考慮して、顔面に適用するステロイド外用薬のランクは、原則としてミディアムクラス(IV群)以下*と設定しています。

*:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン202422)では、「重症の皮膚炎に対しては、重症度に応じたランクの薬剤を用いて速やかに寛解させた後、漸減あるいは間欠投与へ移行するようにし、さらにタクロリムス軟膏、デルゴシチニブ軟膏、ジファミラスト軟膏の外用への移行に向けて努力する。」とされています。