ぬり薬の蘊蓄 第3章 皮膚の状態と経皮吸収について:皮膚疾患による違い

皮膚疾患と経皮吸収

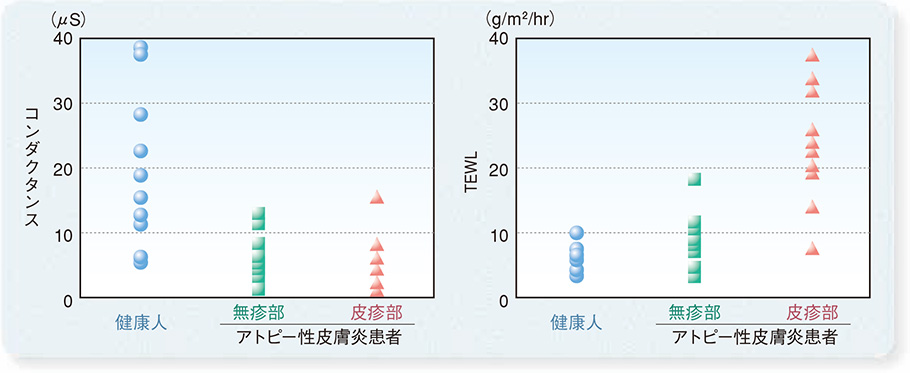

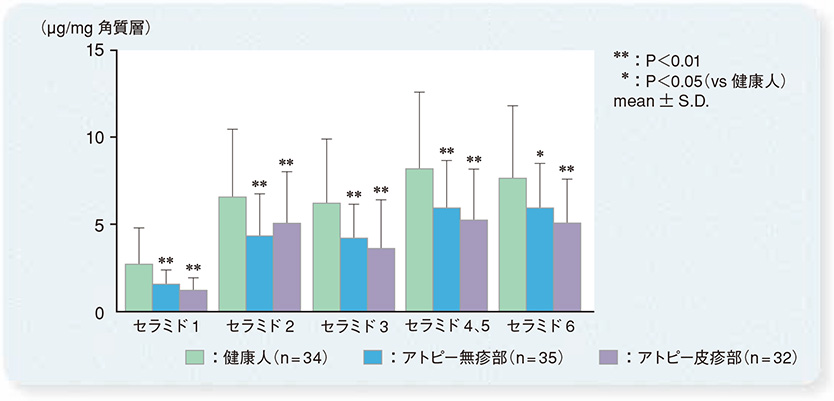

アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚は、皮疹部および無疹部の両方において、健康人の皮膚よりも角層水分量が低下し、TEWLは増加しています(図4)28)。この原因の1つとして、健康人と比較して保湿因子の1つであるセラミド*が減少していることが考えられます。アトピー性皮膚炎の患者さんの皮疹部および無疹部の両方において、セラミド1-6の含有量が健康人よりも低下していることが示されています(図5)29)。

*:角質細胞間脂質のひとつで、ラメラ構造という脂質二重層を形成し、水分の保持に寄与しています。その他の保湿因子として、皮脂や天然保湿因子などがあります。

コンダクタンスは皮膚に電気を流した場合の抵抗を表します。角層水分量が多いと電気が流れやすくなるため、コンダクタンスが高値になります。

このように、アトピー性皮膚炎の患者さんでは皮膚全体でバリア機能が低下している結果、健康人と比較して主薬が皮膚を通過しやすくなり、経皮吸収が高まると考えられます。

乾癬患者さんでは表皮が肥厚し、角質層が厚いことから、経皮吸収が低下しているようにみえますが、むしろ高まっているという報告があります30)。これは、乾癬患者さんの皮膚ではバリア機能の構築に必要な表皮角化細胞の分化が不完全であり、角質層のバリア機能が十分に発揮されないためと考えられています。

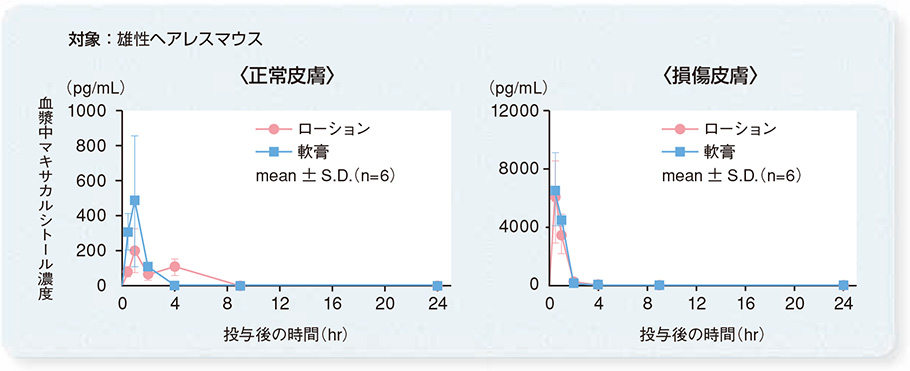

外用剤の中には、皮膚バリア機能を低下させた損傷皮膚における経皮吸収も検討して開発されたものがあります(図6)31)。主薬の経皮吸収は疾患の重症度によっても変化しますが、このような検討結果は、バリア機能が低下した皮膚疾患患者さんにその薬剤を適用した場合、血液(血漿)中の薬物濃度が上昇する可能性があるかを知る上で重要な情報となります。

創傷面と経皮吸収

上記のように皮膚疾患によってバリア機能が低下している場合は経皮吸収が高まることがありますが、これは皮膚に損傷などがあってバリア機能が低下している場合も同様です。経皮吸収量が多い全身作用型の外用剤では、全身性の副作用の発現が懸念されることから、電子添文の「適用上の注意」には創傷面などには適用しないことと記載されています(表3)。

表3:全身作用型外用剤(貼付剤)の電子添文における創傷面への適用に関する記載内容

| 主薬 | 電子添文「適用上の注意」より抜粋 |

|---|---|

| ツロブテロール | 動物実験(ラット)で損傷皮膚に貼付した場合、血中濃度の上昇が認められたので、創傷面に使用しないこと。 |

| ニトログリセリン | 創傷面に使用しないこと。 |

| 硝酸イソソルビド | 皮膚の損傷又は湿疹・皮膚炎等がみられる部位には貼付しないこと。 |

| フェンタニル | 活動性皮膚疾患、創傷面等がみられる部位及び放射線照射部位は避けて貼付すること。 |

各医薬品の電子添文より抜粋(すべて先発品、2025年5月現在)

注:表3に挙げている薬剤以外は全て創傷面に使用できるというわけではありません。局所刺激が発生しやすいなどの理由から使用が制限されているものもありますので、詳しくは各医薬品の電子添文を参照下さい。

ここまで、部位、年齢、皮膚疾患によって外用剤の経皮吸収が変わることについて説明してきましたが、主薬の特性や塗るタイミングなどによっても経皮吸収が変わります。

動物を用いた試験では、皮膚バリア機能を低下させると、極性の問題を除き、脂溶性薬物よりも水溶性薬物の方が透過係数*が大きくなることが報告されています32)。これは、脂溶性薬物よりも水溶性薬物のほうが皮膚バリア機能による影響を受けやすいためです。皮膚バリア機能の影響を受けやすい主薬ほど、病態によって皮膚バリア機能が低下した場合、その経皮吸収も大きく変化することが予想されます。

*:本研究では、経皮吸収性の指標として透過係数を評価しています。薬物の透過係数が大きいほど皮膚透過性が高いことを示します。

また、角質層の水和*も経皮吸収に影響を与えます。角質層が水和すると薬物の経皮吸収が高まることが報告されていることから33)、入浴後に外用剤を塗ると主薬の経皮吸収は高まると考えられます。つまり、外用剤を塗るタイミングも主薬の経皮吸収に影響を与えます。

*:水和を、本書では角質層が水分を吸収することと定義します。