ぬり薬の蘊蓄 第2章 主薬の特性と経皮吸収について:皮膚のバリア機能について

皮膚のバリア機能とは

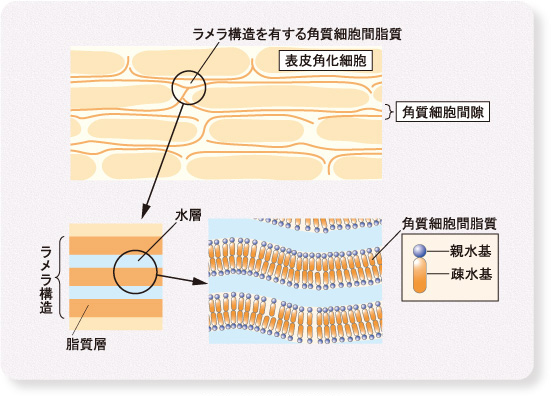

皮膚のバリア機能とは体外からの異物の侵入を防いだり、体内の水分の蒸発や体液の漏出を防いだりする皮膚の働きのことです。この働きは、主に角質層の物質の通過しにくさに起因します。角質層は図1のように、物理的・化学的刺激に対して非常に安定な細胞膜で覆われた「表皮角化細胞(ケラチノサイト)」の周りをセラミドやコレステロールなどからなる「角質細胞間脂質」が満たしています。いわば、レンガにあたる表皮角化細胞の間をセメントにあたる角質細胞間脂質がうめることで強固な壁を形成し、皮膚バリア機能を発揮します。このような皮膚バリア機能を有する角質層をテープストリッピング*などで除去(皮膚バリア機能を破壊)すると、分子量が数十万の物質でも吸収されることが知られています5)。

*:皮膚から角質層を取り除くため、粘着テープ(セロハンテープなど)を皮膚に貼り付け、引きはがす操作のことです。

テープストリッピングを20~30回繰り返すと、角質層がほぼ除去されます。

経皮吸収経路について

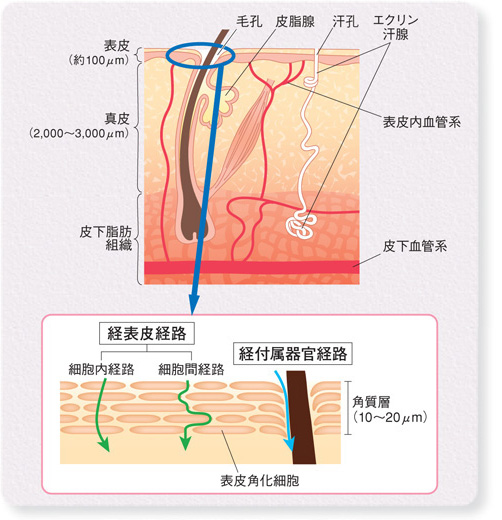

主薬が経皮吸収される経路には、図2のように毛孔や汗孔を経由する「経付属器官経路」と、角質層を経由する「経表皮経路」の2つがあります。

なお、皮膚に適用された主薬が全身に移行するためには、表皮を通過し、真皮以下の組織に存在する血管内に移行する必要があります。皮膚に循環している血液量は、全血液の約1/3であり、真皮の表皮側まで毛細血管が位置しています(表皮には血管は存在しません)。

経付属器官経路からの吸収ではバリア機能を有する角質層を介さず、直接真皮に移行できるため、経表皮経路と比較して一般的に主薬の特性(分子量や脂溶性など)による影響を受けにくいとされています。しかしながら、毛孔や汗孔の面積は角質層の面積と比較して極めて小さいため、主薬の経皮吸収には主に経表皮経路が寄与していると考えられています。

経表皮経路には角質細胞間隙を経由する「細胞間経路」と角質細胞内を経由する「細胞内経路」の2つがあり、主薬は主に細胞間経路で吸収されると考えられています。

角質細胞間隙中にあるセラミドやコレステロールなどの角質細胞間脂質は、1分子中に親水基と疎水基を有しているため、図1に示すように脂質層と水層が生じます。サンドイッチに例えるとパンにあたる角質細胞間脂質が具にあたる水を挟んでいます。角質細胞間隙では脂質層と水層が交互に重なっており、ラメラ構造と呼ばれる構造を有しています。ステロイドなどの脂溶性薬物は主に細胞間経路の脂質層(角質細胞間脂質)近傍を介し、アスコルビン酸(ビタミンC)などの水溶性薬物は主に水層近傍を介して角質層を通過できます。

Column:皮膚バリア機能の評価方法

皮膚バリア機能が低下するにつれて皮膚からの水分蒸散量は増加するため、皮膚バリア機能を評価する場合に皮膚からの水分蒸散量を指標の1つとしています。水分蒸散量の値は経表皮水分喪失量*(Transepidermal water loss:TEWL)と呼ばれ、機器を用いて簡便に測定できます。ただし、TEWLの測定値は温度や湿度など周囲の環境によって変動しやすいため、恒温恒湿にした部屋で測定するなどの注意が必要です。

*:時間あたりに単位面積の皮膚から蒸散する水分量。g/cm2/hなどの単位で表されます。