ぬり薬の蘊蓄 第2章 主薬の特性と経皮吸収について:経表皮経路から吸収されやすい主薬の特性

以下の条件を満たす主薬は、経表皮経路から吸収されやすいことが知られています。

分子量が小さい(分子量が500以下)

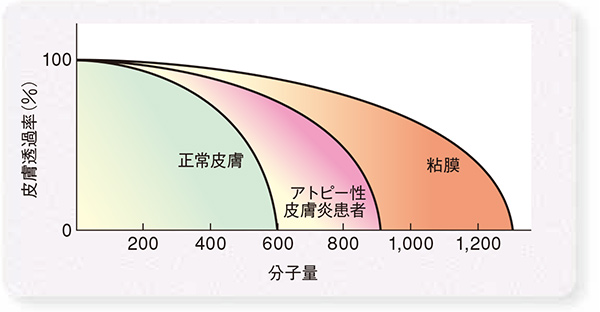

分子量が大きいと分子サイズが大きくなり拡散性が低下することから、経皮吸収が低下します6)。

一般に、図3に示すように分子量が500を超えると正常皮膚からの経皮吸収(皮膚透過率)が低下します。

脂溶性が適度に高い(油水分配係数*が1~4(理想は2~3))

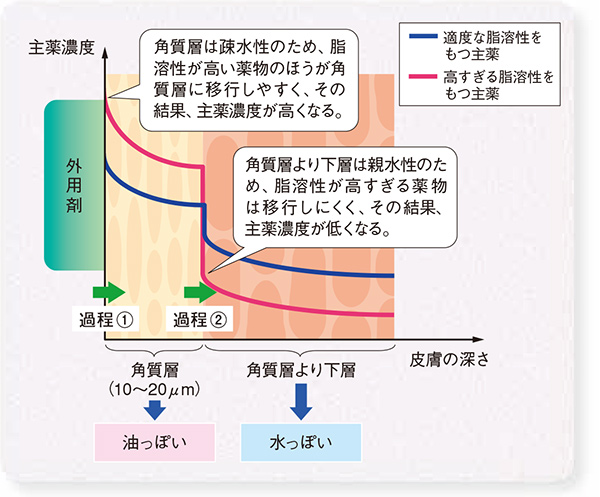

図4に皮膚の深さと主薬の濃度の関係を示します。角質層は疎水性のため、脂溶性が高い主薬のほうが基剤から角質層へ移行しやすくなります(過程①)。一方、角質層より下層は親水性のため、脂溶性が高すぎる主薬は角質層に留まってしまい、角質層から下層へは移行しにくくなります(過程②)7~9)。

*:オクタノール/水分配係数(LogP)とも呼ばれます。オクタノール(油相)と水(水相)を入れたフラスコ中に薬物を添加後、振とうし、それぞれの相の薬物濃度から以下の式で算出します。

LogP=Log10(油相中濃度/水相中濃度)

油水分配係数が高いほど油相に溶解しやすい(脂溶性が高い)ことを示し、例えば油水分配係数が3の場合は、油相の濃度が水相の濃度の1000倍となります。

融点が低い(融点が200℃以下10))

皮膚透過速度は融点と負の相関がある10)11)ため、融点が低い主薬のほうが経皮吸収しやすいと考えられます。

全身作用型の皮膚外用剤(経皮吸収された薬物が体循環に移行することで全身作用を示す外用剤)に用いられている主薬(表1)では、分子量、油水分配係数、融点の条件をほぼ満たしています。

表1:全身作用型の皮膚外用剤における主薬の特性(本邦承認)

| 主薬 | 分子量* | 油水分配係数12) | 融点(℃)* |

|---|---|---|---|

| ツロブテロール | 227.73 | 3.08 | 90~93 |

| ニトログリセリン | 227.09 | 1.62 | 安定結晶形13.5 |

| ニコチン | 162.23 | 1.20 | - |

| エストラジオール | 272.38 | 4.01 | 175~180 |

| 硝酸イソソルビド | 236.14 | 1.31 | 約70 |

| フェンタニル | 336.47 | 4.05 | 85~87 |

| オキシブチニン塩酸塩 | 393.95 | 4.68 | 124~129 |

各医薬品の電子添文、インタビューフォームより抜粋(2025年5月現在)

分子量、脂溶性および融点の他に、主薬の基剤に対する溶解性や基剤中の薬物の状態(分子型・イオン型)などの違いにより、同じ基剤を用いても経皮吸収が変化することがあります(主薬が同じで基剤が異なる場合も経皮吸収は異なります。詳細は第1章を参照してください)。

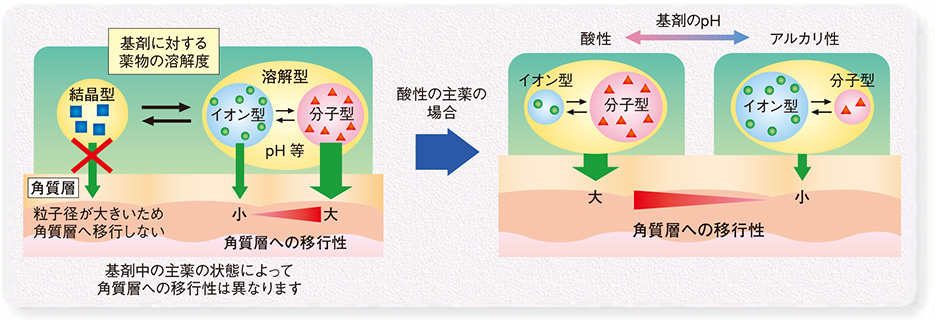

基剤に対する主薬の溶解性が高い場合は、主薬は基剤に留まりやすいため、角質層への移行性が低下します。例えば、油脂性基剤を用いた場合、水溶性の主薬のほうが脂溶性の主薬より基剤への溶解性が低いため、角質層へ移行しやすくなります(図5)。なお、溶解していない主薬(結晶型)は角質層へ移行しないため、溶解性が極端に低い場合は経皮吸収が低下します。

基剤に溶解している主薬は分子型とイオン型に分けられますが、分子型のほうが角質層への移行性が高くなります。酸性の主薬を用いた場合は、塩基性の基剤より酸性の基剤の方が分子型で溶解している主薬の割合が高くなり、角質層へ移行しやすくなります(図6)。

ここまでは、皮膚バリア機能と経皮吸収されやすい主薬の特性について説明しました。外用剤は使用感だけではなく、このような主薬の特性にも考慮して基剤が最適化され、有効性や安全性につながる経皮吸収をコントロールしています。

外用剤の有効性や安全性を理解するためには、主薬がどの程度経皮吸収されるかだけでは十分ではなく、吸収された後の動きも重要となります。特に、皮膚に吸収された主薬の中には皮膚における代謝により薬効を発揮するものや、失活するものがあります。