マルホは、経営理念に基づいて、グループの共創で価値創出力を高め、社会的課題の解決を追求し、誰もが笑顔で暮らすことのできる持続可能な社会の実現を目指していきます。

環境

環境ポリシー

- マルホは「あなたといういのちに、もっと笑顔を。」というミッションのもと、地球環境に配慮した事業活動を行い、地球環境の保護・維持・改善に取り組みます。

環境行動指針

- 1.地球環境の保護に配慮した企業活動を推進するとともに、継続的に環境課題の解決に取り組みます。

2.環境対策推進活動において明確な目標を定め、その達成のために効果的な推進体制を維持・改善します。

3.事業活動を行うそれぞれの国・地域の環境に関する法令及び規範などを遵守します。

4.計画的に教育や啓発活動を行い、従業員一人ひとりの環境に対する意識を醸成します。

5.社会との信頼関係を深めるため、環境対策推進活動に関する情報を積極的に開示します。

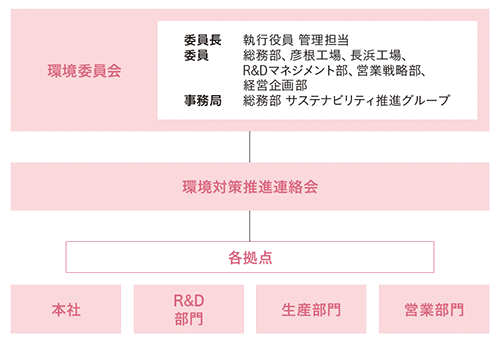

推進体制

- 環境課題に関する取り組みを適切かつ有効に推進するため環境委員会を設置しています。環境対策推進連絡会を通じ、環境課題に関する取り組みについて情報収集および推進活動上の課題を把握し、必要に応じて委員長に報告するとともに、 推進活動および社内への理解促進を図ります。

環境推進体制

環境マテリアリティ

気候変動対策

CO2排出量

46%削減

(2013年度比)

水資源の保全

淡水資源の循環

排出放流基準値※よりも

厳しい基準で自主管理

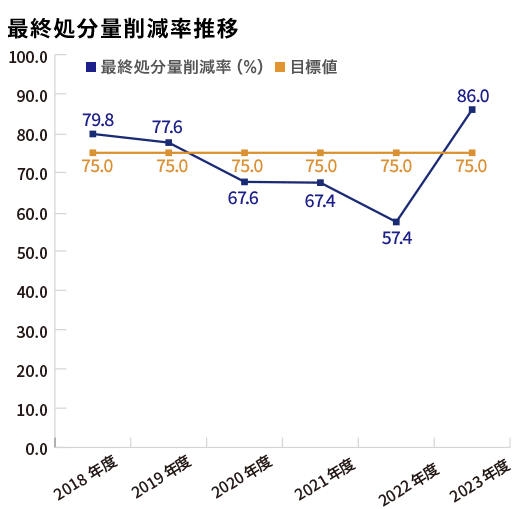

循環型社会・省資源

最終処分量

75%以上削減

を維持

(2015年度比)

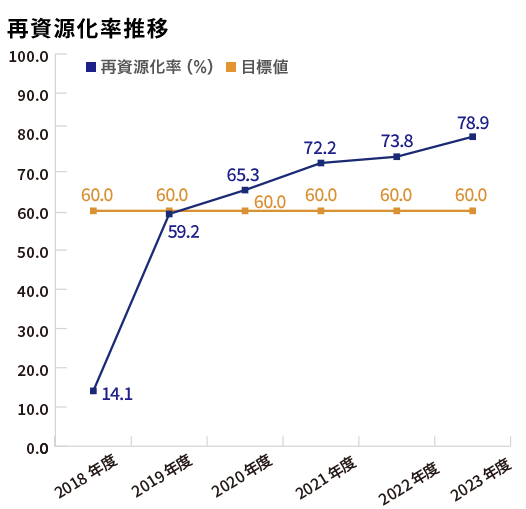

全廃棄物の再資源化率

60%以上を維持

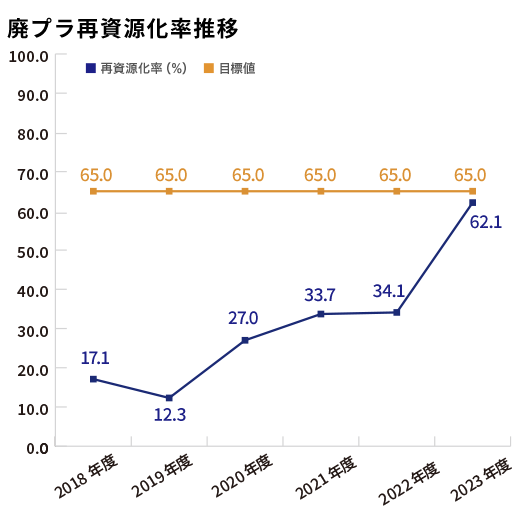

廃プラ再資源化率

65%以上

(2030年までに)

※水質汚濁防止法、条例、自治体との協定により定められた基準値

環境負荷低減の取り組み(全社テーマ)

紙使用量の低減

エコ商品への代替

ゴミの分別の徹底

気候変動対策

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて

2030年までに

(2013年度比)

46%減

<2030年、2050年CO2排出量削減目標>

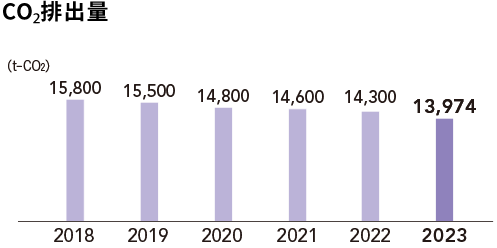

CO2排出量※を2013年度比で2030年度までに、46%削減します。

2050年度までに、ゼロにします。

※研究所、工場、オフィス、営業車両を対象

- 温室効果ガス(CO2)削減の取り組み

- 目標達成に向けて、新たな技術の導入や情報収集に努めます。2030年のCO2排出量を6,534t(2013年度比46%削減)以下に抑制することを中間目標として設定しました。各拠点の省エネ活動の継続により、全社の2023年度CO2排出量は13,974tとなり、前期比で約2.2%削減できました。2019年から5年連続で減少とすることができました。

また、これまではCO2削減活動の中心は省エネでしたが、2024年度からはオフサイトPPA*と再生可能エネルギー由来の電力購入を活用し、2030年の中間目標達成に向け取り組みを加速させます。

* Power Purchase Agreement(電力購入契約)の1種で、需要家はPPA事業者と契約して敷地外の太陽光発電設備から電力供給を受ける。全社のカーボンニュートラルに向けた取り組みに加え、京都R&Dでは、京都市条例に基づく事業者排出量削減計画書でCO2排出量を2020年4月~2023年3月の3年間平均と比較し、2023年4月~2026年3月の3年間平均で17.4%削減を目標としています。

-

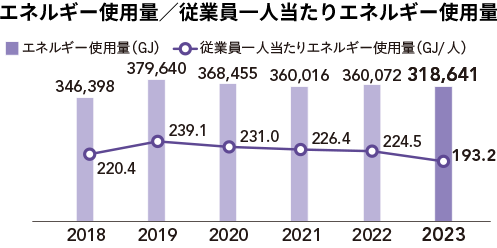

- 省エネルギーの取り組み

- 2023年度のエネルギー消費量は前年と比較して削減することができました。施設共通の取り組みとして、「LED照明導入」、「空調温度設定チューニング」、「空調省エネモード活用」、「空調運転時間削減」に取り組み、従業員の省エネ意識も向上してきています。拠点毎にも特有の取り組みを実施しています。彦根工場では、「高効率ボイラーへの更新」、「蒸気熱交から温水チラーへの運用変更」などによってエネルギー使用量が前年比1.1%(2,442GJ)削減となりました。今後は「電気設備監視機能強化によるエネルギーの見える化」、「24時間運転空調の夜間、休日停止検討」に取り組んでいきます。長浜工場では、「稼働させる生産棟の絞り込み」、「グループ会社との効果的な生産割当てによる効率化」を推進することで、前年比で0.6%(349GJ)削減しました。運用する生産施設の選択を厳格に行い、さらにグループ会社との間で効率的な生産配分を追及し、エネルギー消費の最小化を図りつつ生産効率を向上させます。京都R&Dでは長期休暇時等の省エネ効果を期待できる「空調設定自動変更システム導入」と設備移管により前年比8.3%(7,054GJ)削減となり、引き続き空調運転時間を削減できるよう検討していきます。営業拠点では順次、「営業車両のハイブリッドカーへの切り替え」を行っており、2024年3月時点での導入率は92.0%でした。

-

循環型社会・省資源

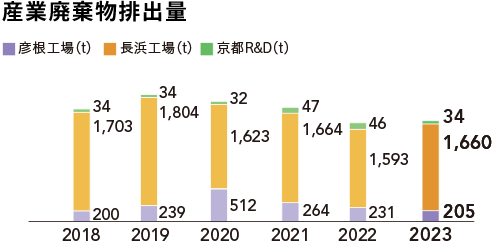

- 当社では、循環型社会の実現に貢献するため、Reduce(発生抑制)、Reuse(再使用)、Recycle(再生利用)の3R活動に取り組んでいます。各拠点で、廃棄物の再資源化による最終処分量削減、各種書類の電子化による紙資源の使用量削減、分別を徹底するとともに、社内で使用する備品を中心に環境に配慮した商品への切り替えを行っています。また、廃棄物に対する再資源化率の向上に取り組むため、各拠点から排出される廃棄物の種類、量、処分方法を再分析し、新たな打ち手を検討するターゲットを設定しました。彦根工場、長浜工場では、生産体制の最適化や3R推進により産業廃棄物排出量の総量抑制と再資源化率向上の取り組みを続けています。また、環境マネジメントシステムの中でグループごとに環境目標の設定、取り組みを継続し、循環型社会・省資源への貢献を目指します。京都R&Dセンターでは、研究開発活動で発生する産業廃棄物の排出抑制とともに、リサイクル率を上げるために排出する廃棄物の分別を徹底しています。リユースと国内科学分野の研究支援を目的に廃棄予定の機器の売却にも取り組んでいます。また、紙使用量削減のため、コピー用紙の使用枚数の可視化に取り組みました。

- クリーンキャンペーン

-

彦根工場では、毎年4~6月、8~10月の期間において、工場周辺のゴミ拾いなどのクリーンキャンペーンを実施しています。今年は、初めて協力会社とともに取り組みました。

クリーンキャンペーンの様子

クリーンキャンペーンの様子

- スポGOMI

-

従業員の社会貢献意識の醸成を目的に開催。スポGOMIとは、ゴミ拾いにスポーツ的な要素を取り入れ、楽しみながら環境美化に取り組める日本発祥のイベントです。

日本スポGOMI連盟が定めたルールに従い、街中に落ちているゴミを拾って、ゴミの重量を競います。

2024年に京都で開催した第1回目で集まったゴミの総量は、合計72kg。ゴミ拾いが楽しいと思えたとの参加者の声もありました。

水資源の保全

- 厳しい基準での水質管理

- 彦根工場では、工業用水・水道水の使用量を例年実績と比較し、運用変更による影響等を分析しながら適切に管理しています。法的要求よりも厳しい基準で水質を管理し、取水時よりも綺麗な状態で河川放流することで水資源の保全に貢献しています。

| 水質項目 | 法令基準 (水質汚濁防止法) |

上乗せした自社基準 | ||

|---|---|---|---|---|

| 水素イオン濃度 | 5.8~8.6 | 年1回 | 6.5~8.5 | 週1回 |

| 生物化学的酸素要求量 | 160mg/L | 年1回 | 20mg/L | 週1回 |

| 化学的酸素要求量 | 160mg/L | 年1回 | 20mg/L | 週1回 |

| 浮遊物質量 | 200mg/L | 年1回 | 20mg/L | 週1回 |

| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油・動植物油合算) |

30mg/L | 年1回 | 5mg/L | 週1回 |

| 全窒素 | 120mg/L | 年1回 | 10mg/L | 月1回 |

| 全りん | 16mg/L | 年1回 | 1.0mg/L | 月1回 |

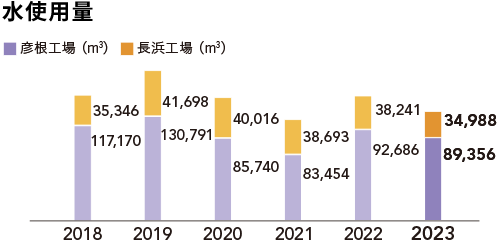

- 水使用量

- 2023年度、彦根工場の使用量はほぼ前年通りでした。長浜工場では、水道水の使用量は34,988㎥であり、生産効率の高い設備の活用および非操業時の熱源の停止により前期比で約8.5%(3,523㎥)減少しました。

-

- 工場の操業に伴う水リスク低減の取り組み

- 彦根工場では、万が一、排水処理設備に異常が発生した場合に備え、河川放流から下水放流に切り替えを可能としました。基準を満足しない排水が外部へ流出するリスクを低減させ、工場の稼働を継続できる仕組みを構築しました。長浜工場では場外への漏洩リスクへの対策の1つとして工場内で万が一流出すれば最も影響が高いと想定されるタンクヤード近傍の雨水側溝の防水板を、水門へ変更しました。今後も漏洩リスクの回避・低減を進めます。