Case4 「治療ロードマップ」を共有することの重要性

<お話を聞いた人>

済生会宇都宮病院 皮膚科 外山雄一先生

IT業界で約12年間働いた後、医師の道へ。とちぎメディカルセンターしもつがで研修医を務め、自治医科大学の皮膚科に入局し、現在に至る。一般企業で働いた経験も活かしつつ、患者さんの目線に立った治療を実践。患者さんが症状を忘れるくらいの“普通の日常生活”を送れるようになることを目指して日々の診療に取り組んでいる。

(解説) 巻き爪の主たる治療は矯正治療ですが、自由診療のため、治療を躊躇される患者さんも多いのではないでしょうか。また、我々医療者にとっても、患者さんに高額な治療費を支払っていただく以上、効果の確実性や治療経過が明らかでないと提案もしづらいものです。私も最初は悩むことも多かったのですが、症例を重ねることでリネイルゲルの使い方にも慣れてきて、今では自信をもって患者さんに提案できるようになっています。今回は、私が矯正治療を行うにあたって準備してきた工夫点についてご紹介します。

症例を集積し、治療の経過や傾向をおさえる

- 当科では、2023年4月にリネイルゲルが発売されたことをきっかけに、リネイルゲルと巻き爪マイスターを併用した矯正治療を開始しました。リネイルゲルに関しては、当時は新製品ということもあり、情報が少なく試行錯誤しましたが、これまでの矯正具単独での治療における課題を打開でき得るチャンスであると確信したため、まずは自分が治療の理解を深め、患者さんに説得力のある説明ができるようになるために、症例記録を取りはじめました。

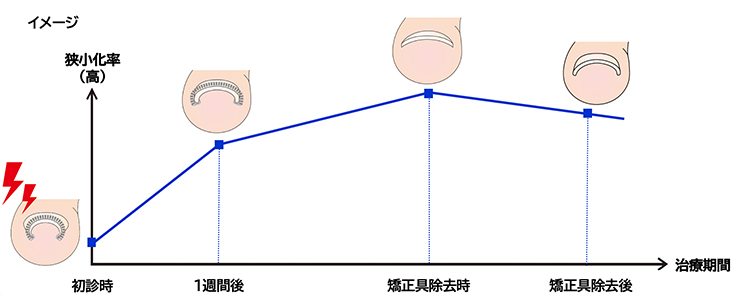

- 私は、遠位爪幅狭小化率※(以下、狭小化率)1)を評価の指標に用い、①初診時、②1週間後、③矯正具除去時(治療から1~3ヵ月)、④矯正具除去から1~3ヵ月後 と、受診の度に狭小化率を計測し、細かくデータ取りしていきました。作業にはやや時間を要しますが、経過の傾向がだんだんと掴めてくるようになり、やがて巻き爪マイスターの装着手技やリネイルゲルの塗布にも慣れていきました。

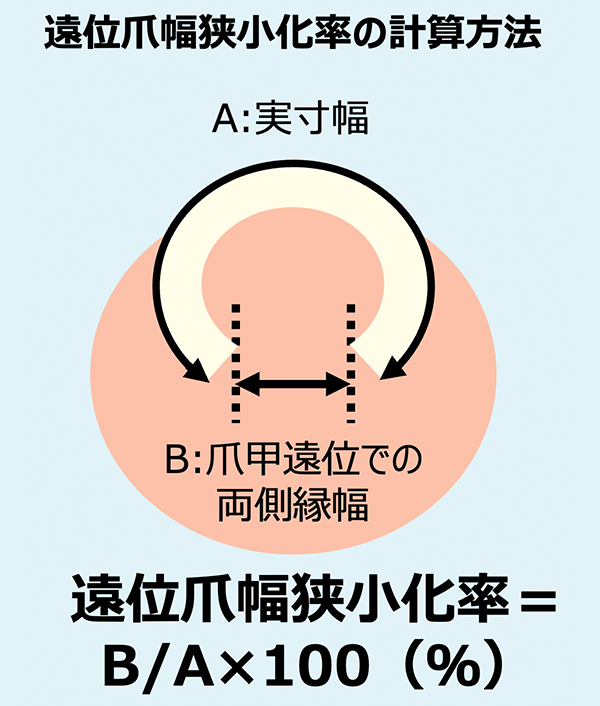

※遠位爪幅狭小化率

爪甲表面に沿って計測した爪の横幅(A:実寸幅)で、彎曲による実際の横幅(B:爪甲遠位での両側縁幅)を除し、どの程度爪が彎曲しているかを表す評価法。狭小化率の値が小さいほど爪の彎曲が強いことを示す。

- 崎山とも, 他:日皮会誌 2016;126(12):2275-2280. ©日本皮膚科学会

患者さんに「治療ロードマップ」を共有する

- 前提として、私が考える巻き爪の治療ゴールは、『痛みを消失させ、患者さんが症状を気にすることなく“普通の生活”が送れるようになること』であると考えています。しかしながら、巻き爪は1度の治療で完治するものではないことから、セルフケアに加えて、痛みが再発すればまた治療を行う、というサイクルを回していくことが基本となります。治療に進む前には必ず、巻き爪という病態は、治療とケアを繰り返しながら付き合っていくものであるということをまずは理解していただくようにしています。

- そして、症例を積んでいくと、巻き爪の治療がどのように進んでいくのかがだんだんとわかってきました。私は下記のような経過イメージをツールにして、患者さんにお見せしながら説明しています。治療開始から治療後、どのような経過を辿っていくのかが見える化されることで、患者さんは安心して治療に参加できると考えています。私自身も、治療経験が安心材料になって、ハキハキと自信をもって治療提案ができていることを実感しております。

- 矯正具を外してしばらく経つと、再び爪がやや巻いてくることもあります。「爪が再び巻いてくる=症状の再発」とも捉えられますが、私は、再発の定義は「痛み」であると考えているため、ただ巻いてくる分に関しては問題視しておりません。これらを事前に患者さんと認識合わせしておくことも大切です。よって、患者さんには、「矯正具を外した後、多少巻いてくるのは普通のことです。もし、また痛みが出てくるようであれば、受診を検討してください。」と、予め説明するようにしています。

患者さんが不安・疑問に感じることを先読みする

矯正治療において、患者さんからよくいただく質問として、下記が挙げられます。

- どれくらいの期間で効果があらわれますか?

- 矯正具はいつまで装着していればよいですか?

- 矯正具を外した後はどうなるのでしょうか?再発するのでしょうか。

- どれくらいの頻度で通院が必要でしょうか。

など

冒頭にも述べましたが、自由診療ですので、不安もたくさん抱えておりますし、質問も出てくるのは当然です。だからこそ、このような治療ロードマップを基に、我々医療者から、どのように改善されていくのか未来の話を先回りして説明し、患者さんの納得感を形成していくことが重要です。治療の全体像がイメージできれば、治療にも踏み出しやすくなると思いますし、患者さんとコミュニケーションを図る上でも役立つと考えています。

(最後に) 患者さんにとって、矯正治療の費用対効果はとても大事で深く知りたいところです。ゆえに、具体的な事例を取り上げた説明は信頼性も高く、納得感のあるものと感じています。私としても、今後も継続して症例を集積・分析し、患者さんからどんな質問がきたとしても答えることができるよう、日々の診療に取り組んでいきたいと思います。

2025年7月取材