Case1 フットケアの視点で考える巻き爪治療

-患者さんが納得しやすい説明と早期介入のポイント-

<お話を聞いた人>

ことぶき皮ふ科クリニック 院長 壽順久先生

大阪大学を中心に約20年、皮膚科医として研鑽を積む。その間、都立墨東病院への国内留学を経て、2年間アメリカ国立衛生研究所(NIH)へ。帰国後は大阪大学に戻り、病棟医長・診療局長を歴任し、後進の育成にあたる。2022年より、「ことぶき皮ふ科クリニック」を開院。「皮膚で起こるトラブルは皮膚科医の力で治す」との信念のもと、患者さん一人ひとりに寄り添った治療を心がけている。

(解説) 巻き爪に対する治療は矯正治療が主流になってきていますが、患者さんが矯正治療をためらう一番の理由は、自由診療による費用の部分かと思います。巻き爪で困っている患者さんは多くいますが、差し迫った状況でなければ治療を先延ばしにされるケースもあるようです。しかし、私としては、このまま放置して陥入爪を発症したり、かばい歩きによって転倒のリスクになったりする前に、適切な治療を早期の段階で受けていただきたく、そのために丁寧なコミュニケーションを心がけております。

本稿では、巻き爪矯正治療を行う意義やフットケアの重要性について解説するとともに、ご自身の診療にすぐに生かせる実践のポイントについてご紹介いたします。ぜひご参考にしていただければ幸いです。

“自律歩行の維持”をゴールに見据えて巻き爪診療に臨む

- はじめに、下肢を切断された方の死亡率は心筋梗塞を患った方よりも高く、切断後1年間で約30%の方が亡くなっているといわれています1)。巻き爪の症状も悪化すると感染症のリスクが高まり、それがきっかけで足全体のトラブルに発展すれば日々の生活への影響も避けられません。巻き爪の治療は、痛みを消失させることだけに留まらず、「自分の足で長く歩く」という健康的な日常生活を守るために非常に重要です。「たかが爪」と軽く見ずに、患者さんの足の健康を目指し、歩行困難のリスクを未然に防ぐ姿勢が求められると考えています。

- 巻き爪は自然に治癒することはないので、受診された時点では多少ガマンできる程度の痛みであっても、「本日の受診をきっかけに矯正治療を始めてみませんか?」と積極的にお声がけし、治療への参加を促すようにしています。

巻き爪の治療は「矯正治療」が第一選択肢であることを説明する

- 巻き爪矯正治療は自由診療となり、患者さんの自己負担額が比較的高額になります。矯正治療を提案したものの、断られたことがある先生方も多いのではないでしょうか。当院においても、「一度考える時間をください」と言われ、そのまま治療に至らない方も一部いらっしゃいます。

- しかし、爪を温存しながら本来の自然な形に近づけ、同時に痛みも改善できる治療は、現状、矯正治療だけであると考えています。保険適用となる治療には「抜爪術」も選択肢としては存在しますが、術後に爪が長細い形になって見た目が悪くなることや、身体のバランスを支える機能が低下すること、さらに治療後一定期間は日常生活に制限が伴うというデメリットもあります。矯正治療の費用の部分に目が行きがちですが、治療の目的とともに他の治療の良し悪しも併せて患者さんに説明すると、最終的には矯正治療をご選択される方が多いです。

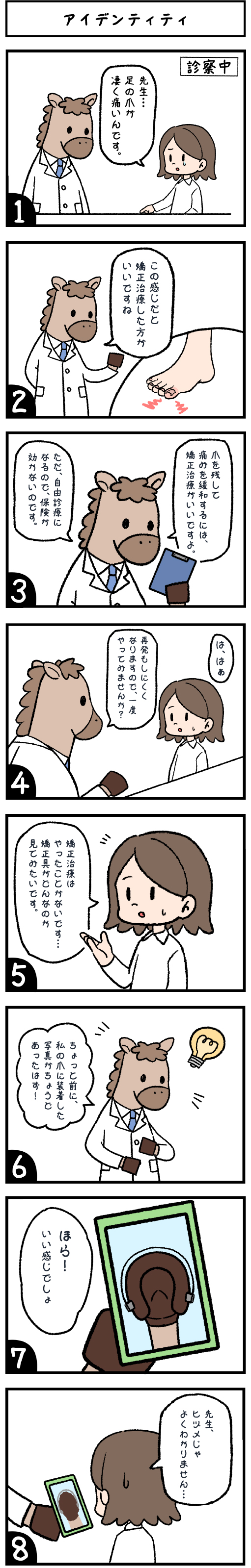

視覚で現在の状況と今後起こり得るリスクを訴求する

- 私は診察の際、患者さんの爪をスマートフォンでいろいろな角度から撮影し、「今これくらい爪が皮膚に食い込んでいますよ。」と写真を見せながら説明するようにしています。患者さんは普段ご自身の爪を正面からのアングルで見ることはないので、症状の進行具合に気付かないため、実際の写真をみて「こんなに巻いていたのですか?!」と驚かれることが多いです。抽象的な説明だけでは伝わりにくい進行度やリスクも、視覚的な情報で「実感」に結びつきやすくなります。このように、画像を活用し、放置による重症化や感染リスクを“見える化”して説明することは、患者さんがより自分事として捉えることができるので、大変有効であると考えています。

- 患者さんから見た

アングル - 症状がどれだけ進行しているのかがわかりづらい

- 爪を正面から

見た場合 - 爪の彎曲具合を視覚と共に伝えることが可能

(最後に) 矯正治療を行うかどうかは最終的には患者さんが選択することですが、まだ爪の矯正治療が一般の方々に浸透していないので、我々医療者が積極的に提案していくことが重要です。こうした日々のアプローチを積み重ねることで診療の質が高まり、患者さんや地域社会との信頼構築、さらには巻き爪の重症化予防にもつながると考えています。

- Meshkin DH, Zolper EG, Chang K, Bryant M, Bekeny JC, Evans KK, et al. Long term mortality after nontraumatic major lower extremity amputation: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Surg 2021;60:567-76.

2025年4月取材