がん性皮膚潰瘍マネジメントの現場から-施設インタビュー-:CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第3回:看護師の目線から

各医療スタッフの専門性を持ち寄り

相乗効果のあるがん性皮膚潰瘍ケアをめざす

施設データ

- 診療科・部門

- オンコロジーセンター、ブレストセンター、皮膚科など

- チーム体制

- 医師(腫瘍内科医、乳腺外科医、皮膚科医など)、がん専門薬剤師、がん看護専門看護師、がん化学療法看護認定看護師、乳がん看護認定看護師

-

記事/インライン画像

-

金井 久子 氏

聖路加国際病院ブレストセンター・オンコロジーセンター アシスタントナースマネージャー【略歴】

聖路加国際病院外科病棟、外来(外科・皮膚科)勤務を経て、現在はブレストセンター・オンコロジーセンター勤務。

乳がん看護認定看護師。

がん性皮膚潰瘍ケアの体制

聖路加国際病院におけるがん性皮膚潰瘍の看護ケア体制についてご説明下さい。

がん性皮膚潰瘍が最も高頻度に認められるのは乳がんです。当院には多くの乳がん患者さんが他院から乳腺外科(ブレストセンター)、あるいは腫瘍内科(オンコロジーセンター)に紹介されてきます。当院のがん患者さん全体の7割が乳がんで、実は、化学療法に特化した診療部門であるオンコロジーセンターも、多くは乳がん患者さんです。当院のがん性皮膚潰瘍患者さんの多くは、ブレストセンター、オンコロジーセンターを受診されています。ブレストセンターには月に約200名の初診患者さんが受診されていて、2018年1月~4月24日までに、初診時に皮膚転移を認めた患者さんは20名おられ、皮膚潰瘍に対する外用薬などの何らかの処置が必要な患者さんが8名で、その半数にがん性皮膚潰瘍臭がありました。一方、オンコロジーセンターでは月平均1,200名(延べ)の患者さんが来院されており、2018年4月24日現在、30名の患者さんに皮膚転移を認め、13名の患者さんが皮膚潰瘍に対して外用薬を使用するなど、何らかの処置を受けられています。

このようながん性皮膚潰瘍患者さんの看護ケアは、スキンケア担当看護師を中心に行っています。がん性皮膚潰瘍患者さんは、そこに至るまでにいろいろなことを経験され、さまざまな思いを抱えられています。そのような患者さんの気持ちに寄り添い信頼関係が構築できなければ、がん性皮膚潰瘍のセルフケアを含めた在宅療養の支援に必要なことが何かを見極めることができません。こうしたことから、できる限り患者さんのケアは同じ看護師が担当できるように、プライマリー制を導入しています。

がん性皮膚潰瘍ケアの実際と工夫

ブレストセンターにおいて看護師はどのようにがん性皮膚潰瘍をケアしていますか。

ブレストセンターでは、初診時、まず看護師が問診をとります。最初に患者さんに問診票(検診歴、現病歴、既往歴、婦人科歴、受診までの経過、仕事の有無、仕事の内容、休暇体制、職場で信頼して相談できる相手がいるのか、当院で治療した場合に心のケアやチャイルドサポートを希望するか、今後の妊孕性温存など、婦人科と連携して欲しいかなど)を記入していただきます。その情報をベースに、看護師が患者さんの問診を行い、内服薬の確認などから既往歴に漏れがないか、家族に乳がんや卵巣がんの患者さんがいる場合には何歳で発症し、どのような治療を受けたのかなどから遺伝の可能性はないか、がん性皮膚潰瘍など皮膚に障害がないかなどの情報を収集していきます。

この段階で、がん性皮膚潰瘍があると確認できた場合、看護アセスメントを行います。実は、初診時でも、下着がすぐに汚れてしまうほどの大量の滲出液や救急車で搬送されるような貧血をもたらす出血、触れられないぐらいの痛みに悩まれている患者さんがおられます。また、潰瘍部にビワの葉を貼り付けていたり、ティッシュを重ねていたり、消臭剤や活性炭をはさんでいたり、市販の外用薬を塗っていたりと自己流のケアをされていることが少なからずあります。滲出液そのもので、あるいは絆創膏や市販の外用薬などでかぶれて(接触性皮膚炎)、痒みを訴えられる患者さんもおられます。まずきれいに洗浄しなければ、そもそもの潰瘍部の状態を確認できないこともあります。そこで、必要に応じて潰瘍部の洗浄を行った上で、潰瘍部の状態のほか、患者さんが何に困っているのか、どのようなセルフケアを行っているのかなどを確認します(図1)。患者さんの許可が得られれば、潰瘍部を撮影させていただきます。

| 潰瘍部の状態 |

|---|

| 潰瘍の大きさ、形状(隆起、陥没)、範囲、周囲の皮膚の状況、滲出液の性状、感染や臭い、出血、痛み、痒みの有無、色の観察 |

| 患者さんは何に困っているか |

| 例:滲出液、出血 |

| セルフケアの状況 |

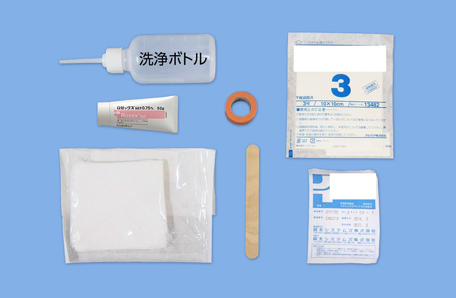

看護アセスメントに基づいて、患者さん個々のがん性皮膚潰瘍(滲出液、臭い、出血、痛み、痒みなど)のケアプランを考え、医師に報告した上で、医師の指示あるいは同席のもと、必要な衛生材料(ガーゼ、パッド、ドレッシング材など)や外用薬などを取り揃え、患者さんの潰瘍部のケアを行います。例えば、滲出液が多い場合にはポリマーの入った高吸収パッドを、逆に滲出液が少ない場合には潰瘍部とガーゼの付着防止のために親水軟膏を、臭いがある場合にはロゼックスゲルを、出血を認める場合には止血効果のあるアルギン酸塩ドレッシング材を、患者さんが潰瘍部にガーゼが付着することに不安をもたれている場合には非固着性のポリエステルフィルムを使用したドレッシング材を、痒みがある場合にはステロイド外用薬を準備します。このような実際に使う衛生材料や外用薬を用いてケアしながら、患者さんとは、手技の説明のほか、「どのぐらいの頻度で行うのか」や「誰(本人、家族、訪問看護師などの医療スタッフなど)が、いつ、どこでケアを行うのか」などいろいろなことを話しています。

ただし、ケアを行いながらの説明では患者さんがきちんと理解できないので、診察後にもう一度、ケアにはどのようなものを使っているのかを実際に見せて、デモンストレーションしながらそれをどのように使うのかを説明しています。とくに外用薬の使用量の説明は難しいので、例えば、がん性皮膚潰瘍の臭いにロゼックスゲルを使用する場合、「ガーゼにゲルが吸収されてしまうので、ゲルの厚みが残る量で、8cm×8cmサイズの潰瘍には5gくらい必要で、ガーゼに“く”の字を描くくらいが5gの目安になります」など、潰瘍の大きさと使用量の目安を具体的に示すようにしています。

初診時にがん性皮膚潰瘍がある患者さんの中には、乳がんの確定診断を受けていない方や、出血や滲出液の多い方がおられて、ケア開始当初は検査や診察のために少なくとも週1回以上、頻繁に外来を受診されるので、そのたびにセルフケアと潰瘍部の状態を確認して、患者さんに「セルフケアができているか否か」「潰瘍部の状態は改善しているか否か」のフィードバックを行います。セルフケアができていなければ、患者さんと一緒に「どうすればできるようになるか」を考えるようにしています。こうしたことを繰り返しているうちに、セルフケアに慣れてきて、うまくできるようになります。

がん性皮膚潰瘍ケアにおいて、看護師としてどのような工夫をされていますか。

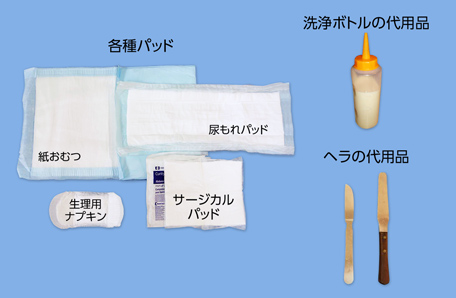

工夫していることの1つは、がん性皮膚潰瘍ケアは長期にわたることがあるので、患者さんの経済的負担を考慮し、潰瘍部のケアに使う衛生材料は必ずしも病院で使用しているような医療用のものでなくてもよく、安価な代替品としてどのようなものがあるのかを具体的に説明していることです。例えば、ガーゼは滅菌の必要がないこと、滲出液が多い時に用いるポリマーの入った高吸収パッドとしては母乳パッド、生理用ナプキン、尿とりパッド、紙オムツなどでもよいこと、外用薬をガーゼにのばすための舌圧子はバターナイフやアイスクリーム用の匙でもそれ専用できちんと洗って使用すれば問題がないこと、ガーゼ交換の時にガーゼ全体を濡らすための洗浄ボトルは安価なプラスチック容器でもよいことなどです。もう1つの工夫点は、ケアの方法はこうでなければならないといったことはなく、患者さん個々に合ったケアの方法を一緒に考えていることです。滲出液が多いと頻回にガーゼを取り替える必要がありますが、仕事をしているとそうはいきません。その場合は、ガーゼを2~3枚程度重ねた上からパッド(生理用ナプキンなど)をあてて、トイレでパッドのみ頻回に交換するといった方法を提案しています。その他には、介入することにより皮膚の状態が変化してくるので、それに合わせてケアの最適化をはかり、患者さんがケアを継続できるように心がけています。

金井氏ご提供

このコンテンツは会員限定です。

マルホ会員に登録すると会員限定コンテンツをご覧いただけます。

- がん性皮膚潰瘍マネジメントの現場から-施設インタビュー-

-

- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第1回:医師の目線から

- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第2回:薬剤師の目線から

- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第3回:看護師の目線から

- CASE2.昭和大学病院ブレストセンター(東京都品川区) 第1回:医師の目線から

- CASE2.昭和大学病院ブレストセンター(東京都品川区) 第2回:看護師の目線から

- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第1回:医師の目線から

- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第2回:看護師の目線から

- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第3回:看護師の目線から

- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第1回:医師の目線から

- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第2回:看護師の目線から

- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第3回:薬剤師の目線から