ぬり薬の蘊蓄 第1章 外用剤における基剤と剤形の重要性について:主薬の経皮吸収に対する基剤や剤形の影響

主薬の経皮吸収過程

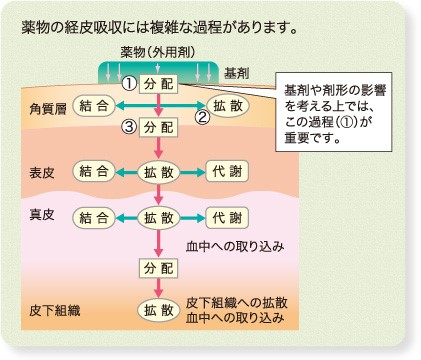

皮膚は角質層(角層)を含む表皮、真皮、皮下組織から構成され、主薬の経皮吸収では以下の①~④の過程が生じます(図2)。

- ① 基剤中の主薬の角質層への移行(分配)

- ② 角質層中での広がり(拡散)

- ③ 角質層から表皮(角質層を含まない)への分配

- ④ 以下それぞれの組織での分配および拡散(拡散中の結合や代謝を含む)

外用剤の主薬の経皮吸収は、主に主薬が角質層へ移行(分配)する過程(図2の①)が律速となるため、基剤や剤形の影響を大きく受けます。

それでは、主薬が角質層へ移行(分配)する過程に注目して、主薬の経皮吸収に対する基剤や剤形の影響を説明します。

主薬の経皮吸収に対する基剤の影響

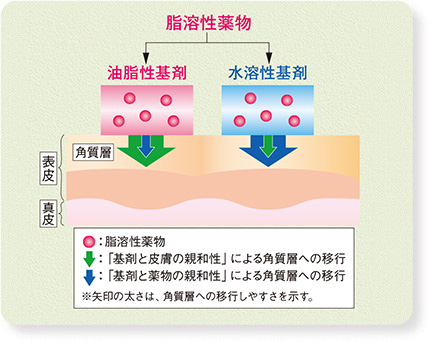

主薬の経皮吸収過程のうち、角質層への移行に影響を与える主な因子は、「基剤と皮膚の親和性」と「基剤と薬物の親和性」です。

「基剤と皮膚の親和性」とは、基剤の皮膚へのなじみやすさのことです。角質層は疎水性のため、水溶性基剤より油脂性基剤のほうが皮膚との親和性は高く、主薬が角質層へ移行しやすくなります。

「基剤と薬物の親和性」とは、基剤に対する薬物の溶けやすさのことです。主薬は基剤に溶けやすいほど基剤に留まりやすく、角質層へ移行しにくくなります。

主薬の角質層への移行しやすさは主に、「基剤と皮膚の親和性」と「基剤と薬物の親和性」による影響の組み合わせによって決まります(表7)。

表7:「基剤と皮膚の親和性」および「基剤と薬物の親和性」が主薬の角質層への移行に及ぼす影響

| 主薬 | 基剤 | 基剤と皮膚の親和性 | 基剤と薬物の親和性 |

|---|---|---|---|

| 水溶性薬物 | 油脂性基剤 |

高 |

低 |

| 水溶性基剤 |

低 |

高 |

|

| 脂溶性薬物 | 油脂性基剤 |

高 |

高 |

| 水溶性基剤 |

低 |

低 |

:主薬を角質層へ移行しやすくする要素

:主薬を角質層へ移行しにくくする要素

水溶性薬物の場合は、水溶性基剤より油脂性基剤の方が角質層へ移行しやすくなりますが、脂溶性薬物の場合は、どの基剤で角質層へ移行しやすくなるかは一概には言えません。脂溶性薬物の場合、基剤による角質層への移行しやすさの違いは、「基剤と皮膚の親和性」と「基剤と薬物の親和性」のどちらの因子の影響が強いかによって決まります(図3)。油脂性基剤の場合は「基剤と薬物の親和性」よりも「基剤と皮膚の親和性」の影響が大きい場合に、水溶性基剤の場合は「基剤と皮膚の親和性」よりも「基剤と薬物の親和性」の影響が大きい場合に角質層へ移行しやすくなります。脂溶性薬物であるトリアムシノロンアセトニドの皮膚透過性*を基剤別に評価した研究では、水性成分を多く含む基剤に比べ、油相のみの基剤に溶解した場合の皮膚透過性が低いことが示されています4)。これは主薬が脂溶性薬物で、基剤が油脂性基剤の場合に、「基剤と薬物の親和性」が高いことにより主薬が角質層へ移行しにくくなる例と考えられ、「基剤と皮膚の親和性」と「基剤と薬物の親和性」とのバランスが重要であることを示唆しています。

*:本研究では、経皮吸収性の指標として、主薬の皮膚透過性をin vitroで評価しています。

その他、基剤が主薬の経皮吸収に影響を与える因子として、「基剤中の薬物の拡散性」や「基剤中の薬物の状態」があります。

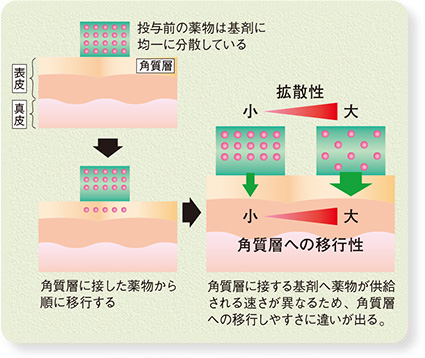

「基剤中の薬物の拡散性」は、基剤中での主薬の広がりやすさのことです。皮膚に接している主薬から順に皮膚へ移行するため、皮膚に接している部分の主薬濃度が低下します。その後、拡散性が高い基剤ではすぐに他の部分から主薬が補充されますが、拡散性が低い基剤では主薬がなかなか補充されず角質層へ移行しにくくなります(図4)。

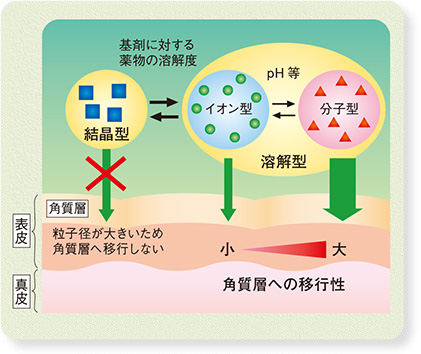

「基剤中の薬物の状態」の違いも、角質層への移行に影響を与える場合があります。基剤中の主薬は飽和濃度までは基剤に溶解していますが(溶解型)、飽和濃度を超えると結晶化します(結晶型)。角質層には溶解型のみが移行でき、結晶型は粒子径が大きいため移行できません。さらに、溶解型はイオン化しているイオン型とイオン化していない分子型に分類でき、一般的に分子型の方がイオン型よりも角質層に移行しやすい傾向があります(図5)。イオン型と分子型の割合は基剤のpHの影響を受けます。また、「基剤中の薬物の状態」は、基剤に対する主薬の溶解性などにも影響されます。

このような基剤中の薬物の状態による角質層への移行の違いを利用し、あえて薬物を結晶型とすることで、薬効の持続性を向上させているものもあります。逆に、インドメタシンのように非晶質にすることで溶解性を高める工夫をしている製剤もあります。

主薬の経皮吸収に対する剤形の影響

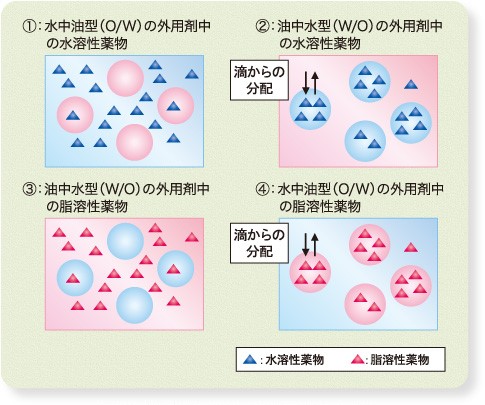

表4に示した剤形のうち、油脂性軟膏剤や水溶性軟膏剤などのように基剤が単相の剤形(油性成分または水性成分のみ)では基剤中に主薬が均一に分散していますが、クリーム剤や乳剤性ローション剤などのように基剤が二相の剤形(油性成分および水性成分を含む)では、各相における主薬の存在割合が異なります(図6)。

例えば、主薬が水溶性薬物である水中油型の外用剤(水相中に油滴が分散、図6の①)では、滴には主薬はほとんど存在せず滴の周り(外相)に存在し、油中水型の外用剤(油相中に水滴が分散、図6の②)ではその逆となります。

基剤が二相の場合には各相における主薬の存在割合が異なるため、前述した4つの因子の他に「滴からの分配」も主薬の角質層への移行に影響を与える重要な因子となり、さらに複雑化します。特に油中水型の水溶性薬物(図6の②)や水中油型の脂溶性薬物(図6の④)では、大部分の主薬が滴内に存在しており、直接皮膚には接していないため、主薬が角質層へ移行するためには滴から外相に分配される必要があります。そのため、このような剤形では「滴からの分配」の影響が大きくなります。

このように、外用剤では基剤だけではなく剤形の違いも、主薬の角質層への移行に影響します。

外用剤は、温度や湿度などの外部環境の急激な変化や、他の外用剤と混合することなどによっても、滴の大きさが変化したり、滴が壊れたりして、主薬の角質層への移行に影響が及ぶおそれがあります。油脂性軟膏剤のブリーディング(油の滲み)やクリーム剤の水分と油分の分離などがそのサインです。患者さんには、このような状態が生じた場合は使用を控え、医師に相談するよう事前に説明をする必要があります。

まとめ

各種疾患や外用部位に適した外用剤を求める医師や、使用感の良さを求める患者さんのニーズなどにより、外用剤には様々な剤形があります。例えば、クリーム剤には油中水型と水中油型の剤形がありますが、油中水型では水性成分と比較して油性成分が多く、水滴の周りを油性成分が取り囲んでいるため、水中油型と比較して被覆性に優れます。水中油型の剤形では油中水型と比較して水性成分が多く、外相が水であるため、べたつかないのが特徴です。

様々な剤形が存在する外用剤は、その基剤の構成に必要な添加剤も異なることを説明しましたが、外用剤を開発する場合に必要となる添加剤が増えるほど基剤構成や調製方法を最適化するために、高い製剤技術が要求されます。

外用剤中の主薬の経皮吸収過程のうち、角質層への移行に影響を与える因子には、生体側の因子と製剤側の因子があります。第1章では、製剤側の因子として「基剤や剤形」が主薬の角質層への移行に与える影響について説明しました。主薬の経皮吸収を考える上では、この「基剤や剤形」の他に「主薬」そのものの影響も考える必要があります。第2章では、薬物の分子量や脂溶性など、主薬の特性が経皮吸収に与える影響を中心に説明します。

- ぬり薬の蘊蓄 第1章 外用剤における基剤と剤形の重要性について ~主薬の経皮吸収に与える影響を中心に~

-

- 外用剤の剤形、基剤、添加剤について

- 主薬の経皮吸収に対する基剤や剤形の影響