ぬり薬の蘊蓄 第1章 外用剤における基剤と剤形の重要性について:外用剤の剤形、基剤、添加剤について

外用剤の剤形と基剤の構成成分

外用剤は軟膏剤、クリーム剤などに大別され、それらは基剤の特徴によってさらに細かく分けられます。各剤形の基剤の構成成分は油性成分、水性成分、界面活性剤およびその他の添加剤の4つに分けることができます(表4)2)。

表4:外用剤の剤形と基剤の構成成分(出典2より作表)

| 剤形 | 油性成分 | 水性成分 | 界面活性剤2) | その他の 添加剤3) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 軟膏剤 | 油脂性軟膏剤 | ○ | △ | △ | × |

| 水溶性軟膏剤 (マクロゴール軟膏) |

× | ○ | × | △ | |

| クリーム剤 | 油中水型(W/O型)クリーム剤 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 水中油型(O/W型)クリーム剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| ローション剤 | 乳剤性ローション剤1) | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 溶液性ローション剤 | × | ○ | △ | ○ | |

| 懸濁性ローション剤 | × | ○ | △ | ○ | |

○:含まれる、△:含まれる場合がある、×:含まれない(まれに例外があります)

- 乳剤性ローション剤は水中油型(O/W)のみ

- 界面活性剤は配合する目的により、乳化剤や可溶化剤と呼ばれることもある

- 保存剤、抗酸化剤、pH調節剤など

表4に示した油性成分は水と混ざらないものであり、水性成分は水と混ざるものです。それらの代表例を表5に示します。

表5:代表的な油性成分と水性成分

| 油性成分 | 炭化水素類 | 白色ワセリン、流動パラフィン |

|---|---|---|

| 脂肪酸エステル類 | ミリスチン酸イソプロピル | |

| ロウ類 | ミツロウ、ラノリン | |

| 高級脂肪酸 | ステアリン酸 | |

| 高級アルコール | ステアリルアルコール、セタノール | |

| 水性成分 | 水 | — |

| 多価アルコール | グリセリン、プロピレングリコール、1, 3-ブチレングリコール | |

| 低級アルコール | エタノール、イソプロパノール |

油脂性軟膏剤のように基剤が油性成分のみの場合には微生物は繁殖しにくく、pHも変化しないため、防腐剤などのその他の添加剤はあまり必要ありません。基剤に水性成分が存在すると、油性成分単独の場合と比較してべたつきにくいですが、微生物の繁殖やpHの変化などが起こるため、防腐剤などのその他の添加剤が必要となります。なお、油脂性軟膏剤でも口腔軟膏などには、防腐剤が含まれることがあります。

基剤が油性成分と水性成分から構成されている場合は、そのままでは分離してしまうため、界面活性剤を添加し乳化させる必要があります。身近な例としてはマヨネーズがあります。マヨネーズには油性成分と水性成分が含まれますが、卵黄に含まれるレシチンなどが界面活性剤の役割をすることで分離せず、水性成分に油性成分が分散している水中油型となっています。

外用剤に用いられる主な添加剤

外用剤に用いられる主な添加剤とその代表例を表6に示します。

| 界面活性剤 (乳化剤) |

W/O型乳化剤 | モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン |

|---|---|---|

| O/W型乳化剤 | ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリソルベート60 | |

| 保存剤 (防腐剤) |

パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、フェノキシエタノール、チモール | |

| 抗酸化剤 | 亜硫酸水素ナトリウム、アスコルビン酸、トコフェロール、ジブチルヒドロキシトルエン、エデト酸ナトリウム水和物、ベンゾトリアゾール | |

| pH調節剤 | クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、乳酸、ジイソプロパノールアミン、酢酸、酢酸ナトリウム水和物 | |

界面活性剤(乳化剤)

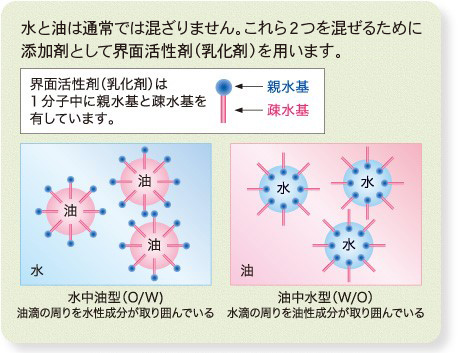

界面活性剤は、1分子中に親水基と疎水基をもつ物質の総称です。通常、油性成分と水性成分は混ざらず、そのままでは分離しますが、界面活性剤を添加することにより油-水の界面で界面活性剤の親水基が水に、疎水基が油に浸されて配向し、水と油を繋ぐ役割を果たすことによって混和できます(図1)。

一般的には、疎水性に富む界面活性剤(W/O型乳化剤)はW/O型の剤形に用いられ、親水性に富む界面活性剤(O/W型乳化剤)はO/W型の剤形に用いられます。具体的には、HLB値*が4~6程度の低HLB乳化剤は疎水性乳化剤、HLB値が8~16程度の高HLB乳化剤は親水性乳化剤とされています3)。ポリ~で始まる乳化剤は、多くが親水性乳化剤です。

*:Hydrophile-lipophile balanceの略で、界面活性剤の親水性と疎水性のバランスを表す数値です。0~20の値をとり、HLBが大きいほど親水性が高いことを示します。

保存剤(防腐剤)

保存剤は、微生物汚染などによる使用者の健康被害および製剤の品質劣化を防ぐために配合されます。全ての微生物汚染に対して効果がある保存剤はありませんが、多種多様な微生物に対して広く効力を発揮すること、白色・無臭であること、毒性が低いことなどを理由にパラオキシ安息香酸エステル類(パラベン)が広く用いられています。

通常、保存剤は数種類添加されています。脂溶性の異なる保存剤を数種類用いることで、水性成分と油性成分のどちらにも保存剤が分配しやすくなります。

例えば、表3の添加剤をみると、パラオキシ安息香酸メチルと、それよりも脂溶性の高いパラオキシ安息香酸プロピルが含まれているものがあります。

抗酸化剤

酸化反応による有効成分の分解および基剤の劣化を防ぐために配合されます。抗酸化の機序は以下の3つに分けられます。

- ① 酸化に弱い有効成分や基剤の代わりに酸化されて酸素を消費し、有効成分や基剤を保護する(アスコルビン酸など)

- ② 自動酸化の連鎖反応を遮断する(ジブチルヒドロキシトルエンなど)

- ③ 酸化反応の開始剤となる金属イオンあるいは光の影響を取り除くこと(金属封鎖剤〔キレート剤〕であるエデト酸ナトリウムなどや紫外線吸収剤であるベンゾトリアゾールなど)

pH調節剤

pH調節剤は、外用剤中の有効成分の溶解性および安定性、皮膚に対する安全性などの観点から、外用剤のpHを適切に設定し、そのpHを維持することを目的に配合されます。例えば、ビタミンD3は酸性条件下で不安定となるため、安定性を向上させることを目的に、pH調節剤で基剤をアルカリ性にしています。なお、皮膚に対して安全な外用剤の至適pHは皮膚表面のpHに近い弱酸性(pH5付近)とされています。外用剤のpHが2以下や11.5以上になると皮膚に対する刺激が強く、外用剤には適しません。

- ぬり薬の蘊蓄 第1章 外用剤における基剤と剤形の重要性について ~主薬の経皮吸収に与える影響を中心に~

-

- 外用剤の剤形、基剤、添加剤について

- 主薬の経皮吸収に対する基剤や剤形の影響