褥瘡のメカニズム

- 総監修:

-

- 群馬大学 名誉教授 石川 治 先生

- 監修:

-

- 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック 安部 正敏 先生

- 訪問看護ステーション 有限会社きらくな家 代表 中里 貴江 先生

発生の要因

褥瘡発生の要因には大きく分けて直接的要因と間接的要因があり、それぞれが相互に影響しています。

直接的要因

褥瘡発生の最大の要因は、身体に加わった外力による皮膚および軟部組織への持続的圧迫です。皮膚の一定部位に圧迫が加わると、皮膚および軟部組織の血管が圧迫されて血流が途絶えます。特に骨突起部には体圧が集中しやすく、圧力および応力による循環障害が増大します。このような阻血(そけつ)状態が一定時間以上続くことにより不可逆的な組織壊死が生じて褥瘡となります。

MEMO

日本褥瘡学会によると、褥瘡は「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる。」と定義されている。

間接的要因

褥瘡発生には直接的要因の他にもさまざまな間接的要因が関わっています。

全身的要因

- 低栄養:低アルブミン血症による浮腫や皮膚弾力性の低下など。

- やせ:低栄養が進むと皮下脂肪および筋肉組織が減少し、骨突出につながりやすい。

- 加齢・基礎疾患:加齢に伴う日常活動性などの低下、基礎疾患としての骨粗鬆症、糖尿病など。

- 薬剤投与:抗がん剤、ステロイド剤などによる易感染性、創傷治癒遅延など。

- 浮腫:うっ血性心不全、肝および腎機能障害、甲状腺機能低下症など。

局所的要因

- 加齢による皮膚の変化:皮脂分泌低下による乾燥、表皮の菲薄(ひはく)化などで外界からの刺激に弱くなっている。

- 摩擦・ずれ:体位変換時などに摩擦やずれが生じる。

- 失禁・湿潤:尿・便失禁、発汗などによる皮膚の湿潤や汚染のため皮膚傷害が起こりやすい。

- 局所の皮膚疾患:皮膚感染症、炎症性皮膚疾患など。

社会的要因

- 介護力(マンパワー)の不足。

- 福祉制度・サービスなどに関する情報不足。

- 経済力不足。

発生しやすい状況

褥瘡が発生しやすいのは次のような状況下です。

- 寝たきりの高齢者:自力での体位変換が困難、低栄養、廃用性(はいようせい)萎縮、スキンケア困難など。

- 疾患急性期:発熱、疼痛、自立度低下、知覚低下、意識障害など。

- 周術期:手術前安静、手術中体位、手術時低血圧、カテコールアミン使用、ICU、術後除痛など。

- 特殊疾患状態:脊髄損傷で車いす生活、神経変性疾患、精神疾患、鎮痛剤使用時など。

- 終末期:疼痛、呼吸困難、低栄養など。

危険因子

厚生労働省から示されている「褥瘡対策に関する診療計画書」に含まれる褥瘡危険因子評価表の6項目が代表的な褥瘡発生の危険因子です。

| 基本的動作能力 | ベッド上:自力で体位変換ができない。 車いす上:坐位姿勢が保てない、除圧ができない。 |

|---|---|

| 病的骨突出 | 筋肉・皮下組織が廃用性萎縮などにより減少し、骨が突出している。 (突出しやすい部位は下段「好発部位」参照) |

| 関節拘縮 | 関節可動域制限により体動が困難である。 |

| 栄養低下状態 | 低栄養による衰弱のため疾病に罹患しやすい状態である。 |

| 皮膚の浸潤 | 多汗、尿・便失禁のため皮膚が脆弱な状態になっている。 |

| 浮腫 | 皮膚のバリア機能が低下し、外力による損傷を受けやすい。 |

厚生労働省:褥瘡に関する診療計画書「褥瘡危険因子評価表」より引用

好発部位

褥瘡は骨が突出し、体圧の集中する部位に多く発生します。

仰臥位で最も多いのは仙骨部で、次いで後頭部、踵骨部です。側臥位では腸骨稜部、大転子部、外果部など、坐位では尾骨部、坐骨部などに多く発生します。

体位別 褥瘡の好発部位

臥位

厚生省老人保健福祉局老人保健課監修:褥瘡の予防・治療ガイドライン:8, 1998より一部改変

治癒過程

一般的な創傷の治癒過程

一般的な創傷の治癒過程をみると、(1)出血凝固期、(2)炎症期、(3)増殖期、(4)成熟期の4段階に分類されます。更にこれを別の視点からみると、(1)~(4)の過程が順調に進行するものを急性創傷、過程のいずれか(特に(2)、(3))が障害されて治癒が遅延したものを慢性創傷と分類することができます。

日本褥瘡学会編集:褥瘡予防・管理ガイドライン:23, 2009より一部改変

褥瘡の治癒過程

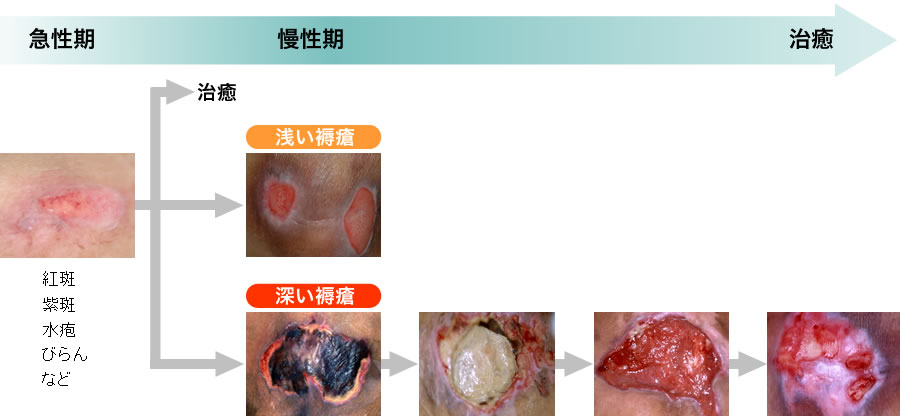

褥瘡の治癒過程は、褥瘡発生以降の経過期間で、急性期と慢性期に分けることができます。

急性期とは、褥瘡が発生した直後から1~2週間の時期のことです。この時期の病変部は時々刻々と変化し、紅斑、紫斑、水疱、びらんといった皮膚症状を呈します。

慢性期とは、急性期以降の局所病態が比較的安定する時期を指します。慢性期の褥瘡は、深さが真皮までに留まるものを浅い褥瘡、真皮を越えて深部組織まで及ぶものを深い褥瘡と大別します。

浅い褥瘡と深い褥瘡では治癒過程が異なります。浅い褥瘡は急性期と同様の紅斑、水疱、びらんなどを呈し、ほとんどの場合は創縁・創底の双方から再上皮化が進み、早期の創閉鎖が期待できます。一方、深い褥瘡では、壊死組織の除去が治癒への大前提となります。その後に良好な肉芽組織が形成され、創の収縮と周囲からの上皮化により創閉鎖に至ります。

褥瘡は、下図に示すような経過で進展することをふまえ、まずは急性期か慢性期か、慢性期の場合は浅い褥瘡なのか深い褥瘡なのかを見極めることが、その後の適切なケア・治療の第一歩となります。