痔核(いぼ痔)

- 監修:

-

- 牧田総合病院 肛門科 佐原 力三郎 先生

症状と分類

痔のなかでも最も多く、男女とも患者の半数を占めます。

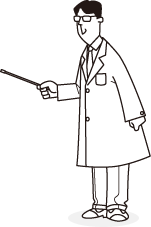

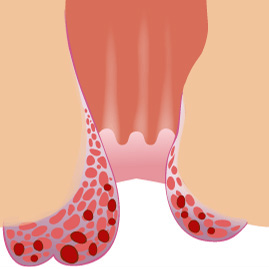

痔核は、歯状線より上部に生じる内痔核と、歯状線より下部に生じる外痔核に分けられます。臨床では、内痔核と外痔核が連続した内外痔核として認められることがほとんどです。

痔核は、いきみの繰り返しや、便秘、激しい下痢、重いものを持つなどの肛門への負担により、肛門クッションのうっ血、過伸展、断裂が少しずつ進行し、腫れや脱出を起こして形成されると考えられています。

症状

- 排便時に痛みがある。

- 残便感がある。

- 排便後に血が出る。

- 肛門から痔核が外に出ている。

痔核の分類

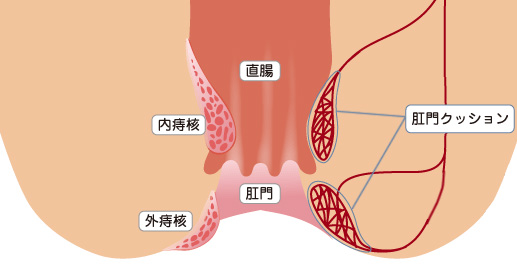

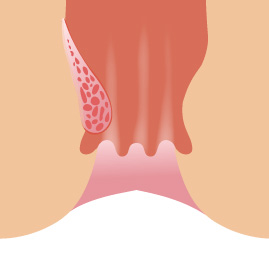

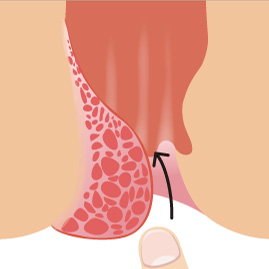

内痔核は、脱出の程度によりI~IV度に分類されます。初期は痛みを伴いません。急性で激しい痛みを伴う内痔核として「嵌頓(かんとん)痔核」があります。

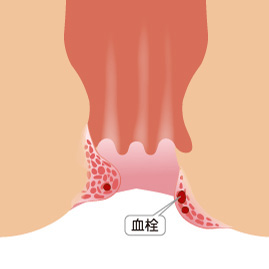

外痔核のうち肛門管内に発生する痔核は、内痔核と連続した内外痔核として認められることがほとんどです。肛門管下端部の肛門縁に発生する外痔核として、急性で激しい痛みを伴う「血栓性外痔核」もあります。

内痔核 Goligher分類

| 分類 | 主な症状 | 主な治療法 | |

|---|---|---|---|

| Ⅰ度 |

記事/インライン画像

|

|

|

| Ⅱ度 |

記事/インライン画像

|

|

|

| Ⅲ度 |

記事/インライン画像

|

|

|

| Ⅳ度 |

記事/インライン画像

|

|

|

Goligher JC : Surgery of the Anus Rectum and Colon. Bailliere Tinddll, London, 1984;101, 一部改変

激しい痛みを伴う痔核

| 分類 | 主な症状 | 主な治療法 | |

|---|---|---|---|

| 嵌頓痔核 |

記事/インライン画像

|

|

|

| 血栓性外痔核 |

記事/インライン画像

|

|

|

治療

保存療法

適応主にGoligher Ⅰ~Ⅱ度の内痔核、嵌頓痔核、血栓性外痔核

食生活や排便習慣を改善し、症状を悪化させないようにする生活療法が中心となります。急性期には安静にし、排便を整えるために緩下剤を使用します。痛みや出血などの局所の血流障害を伴う痔核には温浴療法が効果的です。出血、うっ血、腫脹があるときは副腎皮質ステロイドを含む軟膏剤や坐剤を使用します。

硬化療法

注射療法

(1) PAO注(フェノールアーモンドオイル注)

適応主に出血のあるGoligher Ⅰ~Ⅲ度の内痔核

痔核に5%フェノールアーモンドオイルを注射して、痔核を硬化・縮小させます。出血を抑える作用があります。

効果は半年から1年程度です。

(2) ALTA注(硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸水溶液注)

適応主にGoligher Ⅱ~Ⅳ度の内痔核

痔核に硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸水溶液を注射して、血流遮断により止血をさせ、無菌性の炎症をもたらし線維化することにより痔核を硬化・縮小させます。

ALTA注は4段階注射法で投与する必要があります。

①から④までの各段階注射によって、痔核への血流量を少なくし、痔核本体を硬化、退縮させ、脱出する症状を改善する効果があります。

ゴム輪結紮(けっさつ)療法

適応主にGoligher Ⅱ~Ⅲ度の内痔核

痔核の根元にゴム輪をかけ締め付けて、痔核を壊死・脱落させます。1~2週間で痔核は取れ、傷も残りません。痔核の大きさや硬さ、できた部位によっては処置できない場合があります。

痔核をつまんで結紮器に引き込む

▼

▼

ゴム輪で縛る

手術療法

(1) 結紮切除術

適応主にGoligher Ⅲ~Ⅳ度の内痔核、嵌頓痔核、外痔核

肛門外の皮膚を放射状に切開し、痔核を切除し、根部血管を結紮する手術です。

痔核を切除したあとの傷跡をそのまま開放しておく「開放法」と、その後に傷口を縫う「半閉鎖法」「完全閉鎖法」があります。

▼

血管を結紮し、痔核とその後方の皮膚を切除する

▼

痔核を切除した部分を縫う

(2) PPH

適応主にGoligher Ⅲ~Ⅳ度の内痔核(全周性に近く、脱出している痔核)

自動環状縫合器を用いて下部直腸粘膜を環状に切除して縫合し、内痔核を直腸内に戻す手術です。

▼

術後

インフォームドコンセント

痔核の管理は肛門に負担をかけないようにするために、排便習慣の改善や、便の性状を改善するための食生活の指導、肛門衛生状態の改善などが重要になります。

また、安静・睡眠、入浴・保温などの基本的な健康対策指導も必要となります。そのうえで症状に応じて保存療法(薬物療法)、外科的療法が行われます。

専門医への紹介時期

大量出血、貧血、強度の腫脹、激しい痛み、全身症状の悪化がみられる場合は即座に専門医に紹介します。

また、保存療法で軽快しない症例や脱出の著しい症例は、手術の適応となります。

監修医からのワンポイントアドバイス

痔核は急性期以外はそれほど心配いりませんが、2週間たっても症状が改善しない場合は専門医に紹介しましょう。

また出血では大腸癌、炎症性腸疾患、大腸憩室症との鑑別、脱出では直腸脱、疼痛では肛門周囲膿瘍との鑑別が重要です。