maruho square 薬剤師がグングン楽しくなる医療コミュニケーション講座:薬局でのクレームマネジメントを考えましょう

-

- 帝京平成大学薬学部 教授 博士(薬学) 井手口 直子 先生

クレームは問題解決のコミュニケーションであり、「組織を映す鏡」

まずは「クレーム危険度」をチェックしましょう。さて、あなたの薬局や職場で下の文章に当てはまるものはいくつありますか?

- 同じ部署(人)へのクレームが2回あった

- 同じクレームが2回あった

- 薬局(組織)の悪い噂を小耳に挟んだ

- クレームは多くないが、明確な理由なく患者さんが減ってきた

- スタッフの風通しが悪い

- スタッフからみてシステムに不便なところがある

- 自分が知らなかったクレームがあった

一つでもあてはまると「クレーム危険度」が高く、組織としての改善が必要なものです。これを読んで、「うちはクレームがないから大丈夫」と思っていると、いつしかじわじわと首が締まる状態になりかねません。今回は、薬局における「クレームマネジメント」について考えてみたいと思います。

クレームマネジメントのアウトライン

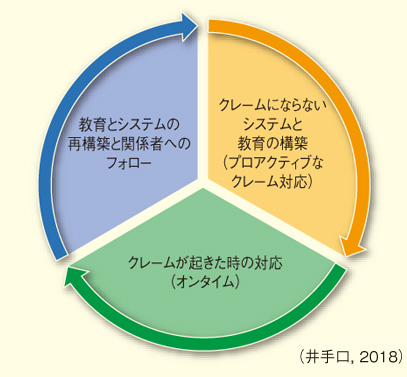

クレームマネジメントのサイクルを図1に示します。クレームが起きないように患者満足度を上げるシステムと日ごとの教育の構築が、プロアクティブなクレーム対応になります。そして、万一クレームが起きてしまった時には適切な対応を行い、その後、再発予防としてシステムと教育の再構成を行うこと。このことの繰り返しなのです。

クレームは組織で共有化する

-クレーム対応は「天国と地獄の分かれ目」

「クレームはチャンス」という言葉をよく聞きます。実は、クレーム対応をきちんと行うことは、患者さんや顧客とのコミュニケーションをリッチにすることにつながります。クレーム対応に満足すれば、その顧客は組織のファンになってくれる可能性が高いのです。

一方、クレーム対応に失敗すると、その方は二度と来局されません。それどころか、口コミやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス:登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス)での拡散により「25人以上の顧客を失う」というのが、小売業界における常識になっているほどです。つまり、クレーム対応とは「天国と地獄の分かれ目」というほど重要なコミュニケーションの機会なのです。

クレーム対応について、どのように感じていますか?

それでは、クレーム対応する側の心構えについて考えましょう。患者さんが薬局にクレームを出してきたとき、あなたは次のどのレベルに当てはまりますか?

- レベル1正直なところ、すごく嫌なので、なるべく対応したくない

- レベル2「嫌だな」と思いながらも、仕方なく対応する

- レベル3特に感情なく淡々と対応する

- レベル4薬局にクレームがくると張り切る

それぞれの正直な気持ちはあるかもしれませんね。

しかし、クレームを出す患者さんの心理を理解すれば、適切な対応が可能です。そして、現在のレベルより1つか2つは向上できるはずです。

クレームを出す患者さんの心理を理解する

適切な対応、マネジメントを行うためには、クレームを出す患者さんの心理を理解する必要があります。ここには4つの原則があります。例えば、ご自身の生活の中で「あれ?おかしい」と思うことがときにはあるのではないでしょうか。そのような時に、あなたはクレームを出しますか? それともやめてしまいますか?

それぞれの気持ちを振り返ることが、クレームを出す患者さんの心理を理解することにつながります。この心理は次の4つといえるでしょう。

- またここに来たいから改善してほしい

- 自分と同じ思いを他の人にしてほしくない

- 組織としてしっかりと運営してほしい

- 自分の不快感を捉えて謝罪し、改善してほしい

いかがでしょうか?よく見ると、そこには「その組織が良くなってほしい」という愛情がないでしょうか? クレームを出す人の根底にはこの「愛情」があり、「もし改善したら、またここを使いたい」と考えているケースが多いのです。一方、クレームを出さない心理も理解する必要があります。

- もう二度と来ないから

- 言っても無駄だから

- 自分が諦めればよく、波風を立たせたくないから

波風を立たせたくない方も、他によい薬局があれば、すぐにそちらに行ってしまうでしょう。つまり、不愉快に思っていてもクレームを出さないのです。これを「無言のクレーム」といいます。

1つのクレームは氷山の一角

感情の背後にあるものに感謝して対応を

クレームを出した経験がある方はよく理解されていると思いますが、クレームを出すという行為は非常にエネルギーを使います。ですので、1つのクレームの水面下には声を出さない無言のクレームがたくさんあると思ってよいのです。言い換えると、クレームを出す方は、非常にエネルギーと勇気をもって私たちの組織を良くしたいという「育てる愛情」を持っているのです。

それでも、その方が立腹して怒鳴ってきたり、険しい顔で睨んできたりすると、こちらは怯んでしまうかもしれません。しかし「クレームを出す」ということに慣れていなければ、感情的になってしまうことも当然です。私たちはクレームを出してくる方が表出している感情の背後にあるものに気づき、感謝をもって対応する必要があります。

クレーム対応の基本

ここからは実際のクレーム対応のポイントについてふれます。最初にクレームを受けた人の対応を初期対応といい、「初期対応で9割決まる」といわれるほど非常に重要です。初期対応に失敗すると紛糾してしまうことがあるためです。初期対応の基本を表1に示します。

1の「まず謝罪する」ですが、例えば「薬が間違っていた!」あるいは「薬が足りない!」と言われても、調べてみないとわからないことがあります。しかし、まずは謝罪することが重要なのです。

表1:クレームへの初期対応の基本

- まず謝罪する

- 話をよく聞いて、内容を理解する

- 状況によっては、すぐに担当者や上司につなぐ

全面謝罪と部分謝罪

-プロフェッショナルとしての責任感を示す

全面謝罪は「確かに間違っていました」と相手の主張を全面的に認めることですが、前述の場合は、薬局側が間違っているかどうかがまだはっきりしません。しかし、「お薬を安心安全に服用していただく」ことが薬剤師のミッションではないでしょうか。ですから、「患者さんを不安にさせてしまった」ことについて、プロとしての謝罪をします。これはとても大切なことで、「何に対して謝罪したか」をはっきりさせることが必要です。

また、患者さんは「自分が間違っている」とは思っておらず、謝罪の言葉を求めているのです。初期対応では決して嘘やごまかし、安請け合いをしてはいけません。

まとめ

今回はクレームマネジメントの概要について解説しました。クレーム対応をまとめると、表2のようになります。

表2:クレーム対応の要点

- 真摯な初期対応で安心していただく

- 話を捉えて出来るだけニーズに応えるように検討する

- クレームを出してくださったこと(組織が良い方向に進むようアドバイスしてくださったこと)に感謝を示す。そして、また来局してくださるようお願いする

- 次回来局時には挨拶をし、改善点を報告する

上記のような対応で、薬局のファンを作りましょう。そして最後に大切なことがあります。対応する私たちの心構えです。「クレームを受けてしまった」という受け身でなく、常に主体性を持って「この患者さんを最後は笑顔にしよう」「またここを利用していただこう」という意欲を持って取り組んでください。きっとクレーム対応が苦痛でなくなるはずです。