maruho square 皮膚科クリニックの在宅医療奮闘記:フレームワークで捉える在宅医療

-

- 小川皮フ科医院 院長 小川 純己 先生

在宅医療での対診依頼

在宅医療をメインに行っているのは在宅診療医です。内科医あるいは内科の研修を積んだ医師が担当します。筆者のような皮膚科医は、もちろん病棟でも外来でも、内科的なアプローチで患者管理をしますが、内科的な疾患がメインの患者さんを在宅の場で診療を続けるには困難が伴います。一番の問題は、何かトラブルが生じたときに自分で解決できない可能性があることです。

病院というシステムであれば、入院や外来で生じた自分の専門外のトラブルを、他科の医師に「対診依頼」として相談することができます。対診依頼された患者さんは、依頼書を持って院内の他科を受診します。病棟依頼の場合はベッドサイドに赴くケースもありますが、その数は多くはありません。病院以外の診療所で同様のことが生じた場合は、診療情報提供書を作成して該当する診療科医(他院)を受診してもらうのが一般的でしょう。

対診依頼では一般的に患者さんが専門外来を受診します。普通の紹介状なら紹介先の診療所で完結するので特に問題はないでしょう。では、在宅医療ではどうでしょうか。在宅医療はそもそも医療機関への受診困難な方が前提ですので、医師の方が動く必要があります。在宅医療での他科依頼はベッドサイドでの病棟依頼に該当します。在宅診療を目的とした紹介状が、往診をしたことがない皮膚科医に届いたら、果たしてどうなるでしょうか。現在、在宅診療を行っている皮膚科医の数は多くなく、残念ながらお断りの返事が在宅診療医の処に帰ってくるかもしれません。

地域の医師会に問い合わせをして在宅診療に対応している施設を確認し、電話で問い合わせをした上で紹介状を作成するというのが1つの方法です。地区医師会が情報を持っているか、電話の問い合わせをする時間帯はいつが良いか、断られたときの次の手段はどうするか、障害は幾つもあって、どこかで心が折れるかもしれません。

マッチングアプリ

世の中にはマッチングアプリというものがあり、いろいろな業界で使われています。医療の世界では研修医と研修施設との「医師臨床研修マッチング(研修医マッチング)」が有名です。全国一斉にマッチング参加者(医学部6年生などの研修希望者)とマッチング参加病院(研修病院)との組み合わせを合理的かつ効率的に決定できるシステムです。

求職・求人のマッチングでは、特定の条件や属性に基づいて、求職者のスキルや希望条件を分析し、企業の要件と照らし合わせた求人情報を結びつけて、最適な候補を提案する仕組みをアルゴリズムにしています。これは、ルールベースのマッチングや機械学習を用いたマッチングシステムがあり、効率的な人材獲得や職場選びを可能にします。

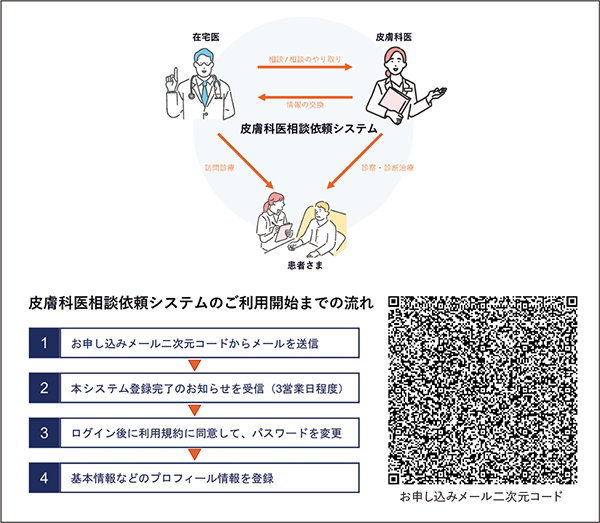

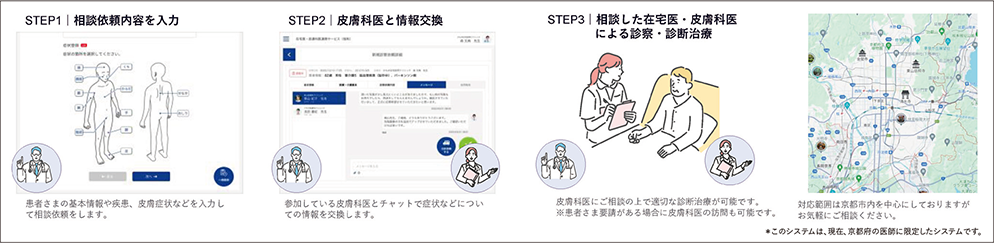

株式会社メディエイドが作成した「皮膚科医相談依頼システム」*は、在宅診療医が相談案件をシステムに入力し、参加する皮膚科医が自分の状況に合わせて応需する仕組みです。アプリ上で患者情報の打ち込みから、紹介状(医療情報提供書)、返事に至るまで完結することができます(図1、2)。必ずマッチングが成立するかは保証されていませんが、依頼自体はかなりハードルが下がっている印象です。皮膚科在宅医療の裾野が十分に広がっていない現在では、マッチングアプリを使ってでも、皮膚科で在宅診療ができる相手をうまく見つける必要があります。

*「皮膚科医相談依頼システム」は、現在、京都府の医師に限定したシステムです。 他府県からはご利用いただけません。

皮膚科在宅医療の今後

残念ながら、皮膚科在宅医療の担い手は高齢化の一途を辿り、もしかすると失われつつある伝統芸能に近しい状態かもしれません。不足するマンパワーを補填するためには、他科の在宅診療医に技能を引き継いでいくのも1つの方法です。

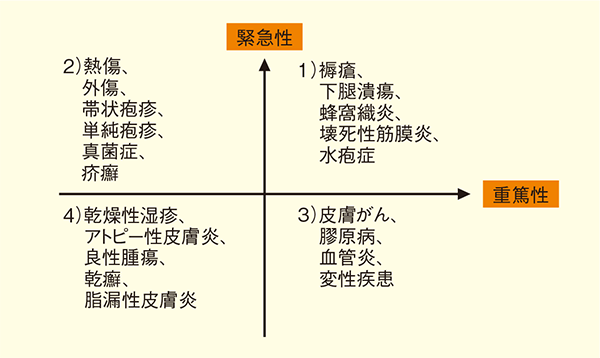

皮膚科在宅医療でよく目にする疾患をフレームワークで分類してみました。縦軸に時間軸(緊急性)、横軸に程度(重篤性)を取っています(図3)

- 緊急性が高く重篤な疾患には、褥瘡、蜂窩織炎、水疱症などがあります。これらは優先して診断し、対処する必要があります。

- 重篤ではないものの、急性の経過を取る疾患では、患者さん、家族、医療従事者ともに病状に気付きやすいため、何らかの介入が必要になることが多いです。外傷、帯状疱疹、真菌症、疥癬、接触皮膚炎などが該当します。

- 放置すれば致死性に至る可能性がある疾患のうち、比較的進行は緩やかな疾患では、患者さんや家族の状況に応じて対応する必要があります。皮膚がん、膠原病、変性疾患などが該当します。

- 慢性の経過を辿り、生命予後に関係しない疾患では、ADL(activities of daily living)の改善を目指し対症療法をするか、そのまま放置するかに分かれます。乾燥性湿疹、乾癬、良性腫瘍などが該当します。

これらの診断と治療、マネジメントを在宅診療医に伝えていかねばならない時代が近づいています。

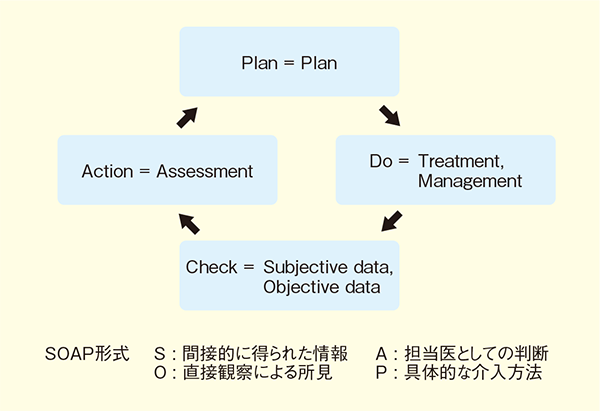

マネジメントのフレームワークとしてはPDCA(plan、do、check、action)サイクルが有名です。計画→実行→評価→改善の4段階を1周とし、次々とサイクルを繋げ、継続的に改善していきます。これは従来からカルテ記載法として知られるSOAP(subject、object、assessment、plan)形式と一致します(図4)。

絶滅危惧種となりつつある皮膚科在宅医療の担い手は、マッチングアプリで指名されてもすでに余力がなく、実働することが困難になってきています。状況に応じて、1)対面診療、2)オンライン診療、3)画像相談を使い分ける必要が出てくるかもしれません。放射線科の検査画像診断、病理検査科の病理診断に続き、皮膚科の臨床画像診断が必要な時期になろうとしています。もちろん、触診が大事な疾患もあり、真菌検査、抗原検査、自己抗体チェックは対面診療が望ましいです。しかし、訪問看護師やかかりつけ医の協力が得られれば、大部分の検査はオンラインでも施行可能です。

これからの在宅医療は、チーム医療、データ共有、診療スキルや検査手技のシェアがますます重要になっていきます。フレームワークで情報を整理し、アプリなど便利なツールを積極的に利用することで、限られたマンパワーを有効に活用することができます。

診療報酬に関しての小川皮フ科医院へのお問い合わせはご遠慮お願い致します。