maruho square 地域包括ケアと薬剤師:「薬剤師3.0」実現のための処方箋は、既に公開されていた!?

-

- ファルメディコ株式会社 代表取締役社長/医師・医学博士 狹間 研至 先生

はじめに

「薬剤師3.0」をテーマとして本連載を始めたのは、2015年。気がつくと9年が経過してしまいました。時が経つのは早いものですね。「薬剤師3.0」実現のための処方箋について、私からいろいろとお話をしてきましたが、最近、「2015年には、既に公開されていたじゃないか!」と思うことがしばしばあります。今回は、その内容と、それらを具体的な行動に移していくためのポイントについて、お話をしておきたいと思います。

2015年に何があったのか

2015年。「まだ薬剤師になっていなかった」という方もいらっしゃるかもしれませんが、この年は、薬局・薬剤師にとっては、転機になる年だったのです。2013年に「地域包括ケアシステム」というコンセプトが公開され、2025年の完成に向けて、あらゆる医療・介護・福祉政策は、その実現に向けて舵を切ることになりました。

院外処方箋の発行率が上がってきたこともあり、薬局も当然ながら対象になり、医療機関の近くに立地し、処方箋を応需して、薬を早く正しく調剤し、解りやすい服薬指導とともに薬を渡すというだけの機能では、「自立生活の支援と尊厳を保持する」「住み慣れた地域で最後まで過ごす」という患者さんや地域の方々のニーズを満たせません。そんな流れの中で、2015年1月の内閣府の規制改革会議において「医薬分業」がテーマになりました。「院内処方として医薬品を受け取るよりも、院外処方として薬局で受け取る方が患者さんの負担額は増えたが、負担額の増加に見合うサービスの向上や分業の効果などが実感できない」との指摘もあり、同年3月に公開ディスカッションが開かれました。私も有識者の1人として参加させていただいたこの議論も踏まえて、「形骸化した医薬分業を患者本位の医薬分業にする」という方針のもと、同年10月に皆さんご存じの「患者のための薬局ビジョン」が厚生労働省から公開されました。

「立地から機能へ」「対物から対人へ」「バラバラから一つへ」というキーワードとともに、「健康サポート機能」と「高度薬学管理機能」を持つことで、薬局は「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へと示されました。

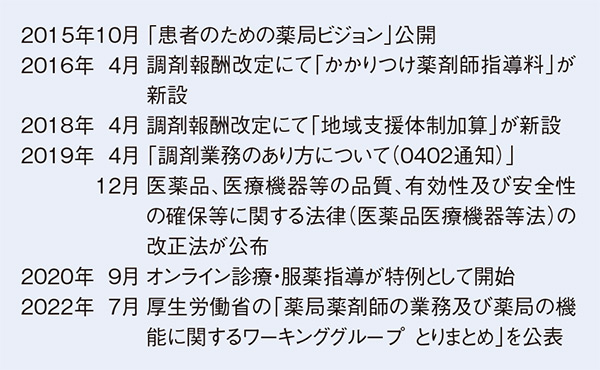

公開された時期と本連載が始まった時期は、ちょうど重なるのですが、それ以後もいろいろな変化がありました。2016年には調剤報酬改定にて「かかりつけ薬剤師指導料」が新設され、健康サポート薬局の届出が開始されました。2018年には調剤報酬改定にて「地域支援体制加算」が新設されました。2019年4月には、薬剤師以外のスタッフが行っても差し支えない業務についての指針が「調剤業務のあり方について(0402通知)」として発表され、同年12月には服薬状況のフォローアップなどを定めた「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」の改正法が公布されました。

さらに、コロナ禍ということもありましたが、2020年には、オンライン診療・服薬指導が特例として開始され、その後恒久化されました。2022年には、厚生労働省の「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」が「とりまとめ」を公表し、これからの薬局・薬剤師のあり方を実現するための方策として、「調剤業務の一部外部委託」や「薬局薬剤師DX(デジタルトランスフォーメーション)」が示されました(表)。これらは、一時的にはニュースでセンセーショナルに取り上げられたことも多くありましたが、ふと耳にしただけでは「なんで、そんなことをするのだろう」という感覚をもたれたこともあったと思います。その源流は、2015年の「患者のための薬局ビジョン」にあるといえるでしょう。こうしてみても、「患者のための薬局ビジョン」こそが、実は、本連載でお話をしてきた「薬剤師3.0」実現のための処方箋そのものだと思うのです。

外来・在宅・OTCで薬を渡すまでから服用後まで

「患者のための薬局ビジョン」を具現化するにはどうすればよいのでしょうか。私が、自分の経営する薬局のスタイルを、それこそ2.0から3.0へとシフトしていく時に、スタッフと共有してきたことがありますので、参考にしていただきたいと思います。

現在、外来だけでなく、在宅もしているという薬局も多いと思いますが、是非、そこにOTC(セルフメディケーション)も組み合わせていただきたいのです。昨今のスイッチOTCの議論が進む流れや2024年の調剤報酬改定で選定療養の話が入ってきたことからも、全ての医療を健康保険でまかなうことは、人口動態や疾病構造からも極めて難しくなっています。「大きな病気は公助で、小さな病気は自助で」という社会保障の原則から照らし合わせても、風邪やちょっとした胃腸のトラブル、小さいケガ、患者さん自身が薬の飲み時・止め時が分かる便通トラブルや頭痛、花粉症などの疾患に用いられる「いつもの薬」については、セルフメディケーションでという流れはさらに強まるでしょう。また、外来にしても、在宅にしても、OTCにしても、単に薬を調剤し、説明して渡したり、OTCを販売するだけでは、アクセスや手間価格に勝るドラッグストアや通販サイトに勝てる見込みは極めて少ないです。

患者さんやお客さんは、症状を緩和させたり、安定させるためだけで薬が欲しいのではなく、安心したり不安から解放されたいはずです。そのためには、単に薬を渡すまでではなく、服用後もフォローして、それらの状態を、その患者さんに渡した薬剤の情報を薬学的知見に基づいてアセスメントし、必要があれば、処方医や訪問医、さらには適切な領域の医師にフィードバックすることが重要です。これがまさに、対物業務から対人業務へのシフトになります。このような活動をしていけば、患者さんは、薬局や薬剤師を「薬を早く安くもらえるところ」ではなく、「安心して治療を受けたり、日常生活に復帰できるところ」としてみるようになります。「困ったら〇〇薬局」とか「何かあれば〇〇先生」というようになります。これこそが、「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」そのものです。患者さんが複数利用していた薬局が1つになり、その薬局は「立地ではなく機能」で選ばれることになります。

このためには、薬剤師が「薬理学・薬物動態学・製剤学」といった薬学的専門知識をメンテナンスし充実させるとともに、患者さんの状態を理解するためのバイタルサインの知識や技能、医師にフィードバックするための技術習練が必要になってくるでしょう。

全てを薬剤師で行わない仕組みを作る

全ての業務を担いながら、このような取り組みや自己研鑽を薬剤師が行うことはお勧めしません。薬剤師に大きな負荷がかかり、場合によっては心身ともに疲れ切ってしまうことがあります。2019年の「調剤業務のあり方について(0402通知)」に則って調剤業務の一部を、薬剤師以外の方と連携して行うことも大事ですが、実はそれだけでは十分とはいえません。

薬剤師が2.0から3.0へとシフトしていくための「時間・気力・体力」を確保していくためには、業務フロー全体を見直し、整理し、積極的な機械化やICT化を進めた上で浮かび上がってくる「業務的には重要だが薬学的専門性はない」業務を、薬剤師の業務から外すということが重要です。また、それらを担う人材が長期で働いてもらうために、薬局でしっかりと教育し、キャリアパス、それに見合った待遇を準備して、薬剤師と連携して業務を回していくような仕組み作りを会社全体で行えるように、経営者がイニシアティブをとって進めていくことが大切になるでしょう。

おわりに

「薬剤師3.0」を実現するためには、「患者のための薬局ビジョン」をもとに、業務の内容を変え、薬剤師自身が変わるための仕組みを、会社が一丸となって作っていく必要があります。薬局も淘汰の時代に入ったと思いますが、やはり、経営者がどこまで腹を括って、薬局の業態転換に本気で取り組めるかということこそが、「薬剤師3.0」実現には重要ではないかと改めて思いました。

今回で、本連載はお開きでございます。長い間、ご愛読いただきありがとうございました。また、いつか、どこかでお目にかかり、皆様から直接のフィードバックをいただけることを楽しみにしています。ありがとうございました。