maruho square 皮膚科クリニックの在宅医療奮闘記:皮膚科在宅診療の始まり

-

- 小川皮フ科医院 院長 小川 純己 先生

はじめに

前回、『皮膚科在宅診療の終点、あれこれ』では一種のゴールについて、さまざまなケースを例示しました。今回は始まりについて事務的なことも含め、当院での事例を紹介してみます。これから在宅医療を始めようと思っている皮膚科の先生のご参考になれば幸いです。

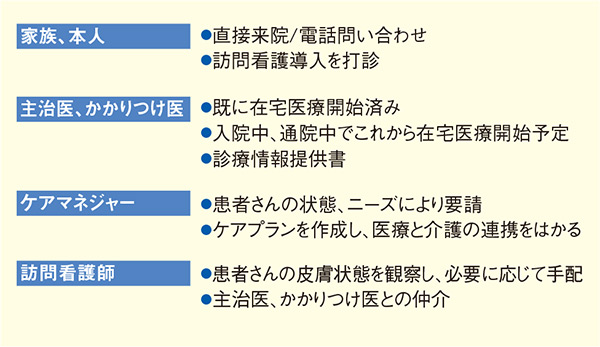

1.在宅医療の依頼元(図1)

皮膚科の日常外来診療は、医療機関に患者さんが受診することで診療が開始されます。受診のきっかけは、患者さんの不調、家族・知人のすすめ、健康診断・人間ドックによる要精密検査・要治療判定などが挙げられます。

これに対し皮膚科の在宅診療では、患者本人の訴えというよりは、周囲の介入で診療を開始される方が多いです。在宅診療はその対象の大半が高齢者であり、在宅医療のシステムを本人がご存じないことが多いようです。依頼元としては、1)家族、本人、2)主治医、かかりつけ医、3)ケアマネジャー、4)訪問看護師、などがあります。

- 家族、本人の依頼:これは、高齢者の熱傷や褥瘡で、継続した加療が必要だが頻回の通院は困難という場合です。家族での包帯交換が困難な場合は、ケアマネジャーが関わっているかを確認し、訪問看護サービスの導入を提案します。介護サービスを受けている場合は、訪問看護指示書を作成します。連日包帯交換が必要な場合は、医療保険でサービスを行うための特別訪問看護指示書を作成します。

- 主治医、かかりつけ医からの依頼:既に在宅医療開始済みで、難治な皮膚病変の場合、相談を受けることがあります。在宅患者訪問診療料(I)の2に該当します。診療情報提供書を介して情報をやり取りすることが多いです。

- ケアマネジャーからの依頼:介護サービスを受けている患者さんの状態、ニーズから要請を受けることがあります。訪問看護が入っていない状態で、皮膚科訪問診療だけの場合には指示がうまく伝わらないことがあります。多職種連携の難しいところです。本人向け、家族向け、ケアマネジャー向け、看護師向けと説明のバリエーションを豊富に持っておく必要があります。

- 訪問看護師からの依頼:現場をみている看護師からのSOSが一番多いと思われます。主治医、かかりつけ医がいる場合は、診療情報提供書をもらうようにします。チーム医療を円滑に進めるために仲介は重要です。

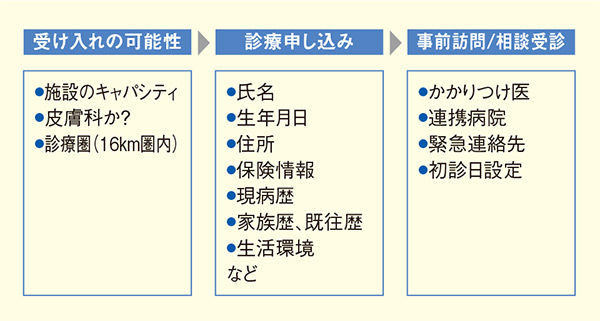

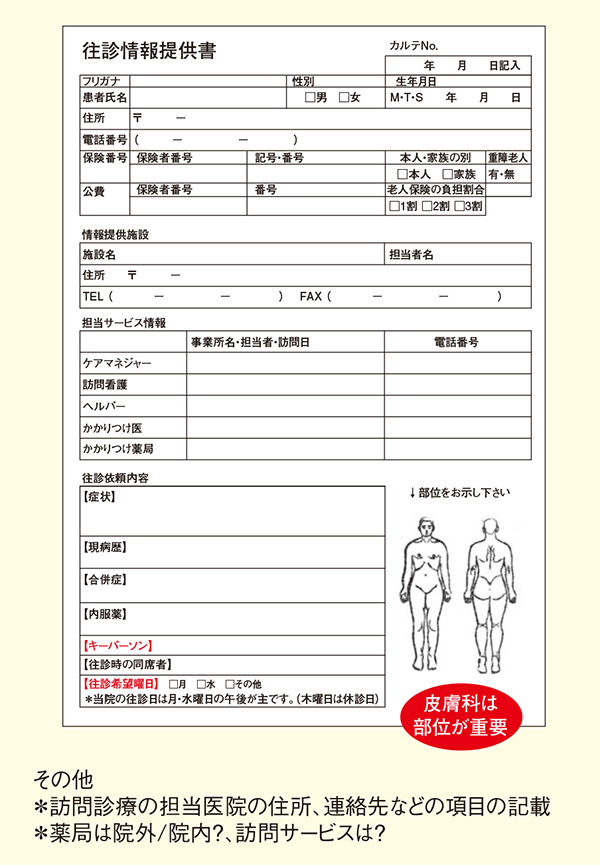

2. 往診・訪問診療開始までの流れ(図2)

- 受け入れが可能かの判断:施設によって、そのキャパシティは異なります。1カ月先まで訪問診療の予定が一杯だと、新規の受け入れは難しいでしょう。時間枠を新たに設定する必要が出てくるかもしれません。午前診、午後診の間の時間帯だけではなく、午後診が終わってから、あるいは休診日を訪問診療に当てる施設もあるようです。

皮膚科の疾患かどうかというのも重要です。痛みが運動器から来ているにもかかわらず、皮膚科で診るのは困難です。精神神経科の領域など、他科疾患の場合は診療継続困難となります。また、診療圏の問題もあります。往診、訪問診療は、16km圏内と一応定められています(例外規定あり)。遠方の場合は、残念ながら受け入れできない場合もあります。 - 受け入れ可能な場合は、診療申し込み:問診票のようなもの(往診情報提供書)を事前に配布して作成してもらいます(図3)。患者情報、保険情報、施設情報は必須ですが、住所が特に大事です。車で訪問するときは、駐車場の有無も重要になります。多職種が関わることが多いので、各サービス担当の連絡先が分かるようにします。薬局は最寄り薬局がよいか、そこは訪問サービスを行っているかなど、分かる範囲でデータベースを作成します。往診依頼内容で重要なのは部位です。診察時に漏れをなくすためです。部位によって鑑別診断が決まります。

この往診情報提供書がほぼ埋まっていれば、事前訪問や相談受診は不要なことが多いです。あとは、住所を地図などで調べて訪問します。当日に再確認の電話をしておくと、お互いに安心です。ときおり地図に表記されていない住所などが存在するので、緊急連絡先の確認のためにも、一度居宅ないし施設に連絡しておくとよいでしょう。

3.初診時に把握すること

皮膚科在宅診療の終点について、皮膚科疾患は全快が多いことも前回触れました。真菌症や湿疹などについては、治癒を目標に治療をし、スキンケアなどを指導することになります。

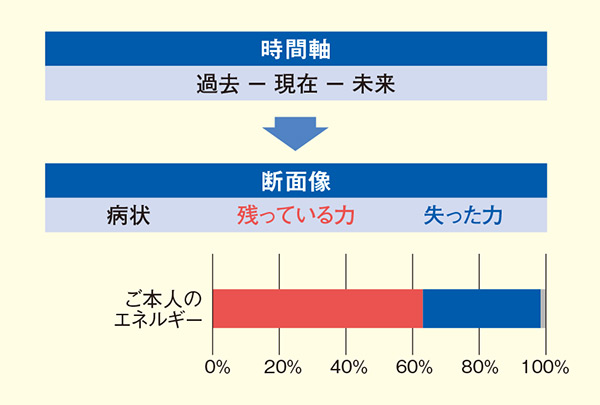

残念ながら、皮膚そう痒症や、褥瘡、皮膚潰瘍、悪性腫瘍などについては、不変、ときによっては増悪を来すことがあります。在宅診療の初心に立ち返り、時間軸で病変を捉え、来し方、行く末を見据えることになります。ご本人の失ったエネルギーと残っているエネルギーを勘案し、失ったものの回復に努めるのか、残っているものの温存にかけるのか判断します(図4)。同時進行が難しい場合は優先順位を付けて治療することがあります。

帯状疱疹の治療を例に挙げると、初期治療は皮疹に対する外用と疼痛対策を同時に行います。皮疹は2週間ないし1カ月で色素沈着を残し略治します。しかし、高齢者の場合、帯状疱疹後神経痛(postherpetic neuralgia:PHN)を残すことがあります。PHNの標準的治療は各種内服・外用治療、神経ブロックおよび温罨、体操、ストレッチを行い、日常生活への回帰とされています。PHNで抑うつ状態になった患者さんに、日常生活への回帰を促しても難しいです。温罨、体操などできることを少しずつ試していきます。断面像を捉えながら、未来像を少しずつ修正していくのです。逆に、PHNによる日常生活動作制限について、再検討が必要になってくるかもしれません。

おわりに

皮膚科の在宅診療を始めるにあたり、その流れを具体的に説明してみました。いきなりの新規参入は難しいですが、少しずつ試行錯誤して進めていくのが良いと思います。

新規ツールの導入も試されています。神奈川ではLINEを使った皮膚科遠隔診療システムが検討されています。京都では皮膚科往診医連携サービスが試験稼働中です。皮膚科在宅診療の裾野がどんどん広がっていくことを期待しています。

診療報酬に関しての小川皮フ科医院へのお問い合わせはご遠慮お願い致します。