maruho square:【連載 第3回】足の診方(後編)|胼胝を診て足の機能まで分かる

-

- 医療法人社団青泉会 下北沢病院理事長 久道 勝也 先生

はじめに

今回は明日の診療に使える、一歩進んだ胼胝(タコ)や鶏眼(ウオノメ)の診方についてお話しします。 従来の治療は、胼胝を削る対症療法が主流です。この方法は皮膚の過剰な角質を除去することで圧力を軽減し、症状を緩和する効果があります。実際、胼胝を削ることで最大30%の除圧効果が得られることが研究で確認されており(図1)、圧力計を使用してもその効果がはっきりと示されています。また、削った後には角質を柔らかく保つための軟膏を処方することも一般的です。

胼胝のバイオメカニクス

胼胝や鶏眼の診断と治療は、単なる皮膚の問題として片付けるのではなく、足の構造的な問題や歩行動作の異常を考慮して進めるのが望ましいと考えています。胼胝が形成されるのは、その部分に過剰な圧力が加わっていることを示しており、その原因には外的要因と内的要因の両方が考えられます。外的要因としては、例えば靴の形が足に合っていない、しばしばサイズ自体が不適切である、または硬い靴を履いているなどが挙げられます。一方で、内的要因には足の骨の変形、さらには歩行動作そのものに異常があるなどが含まれます。

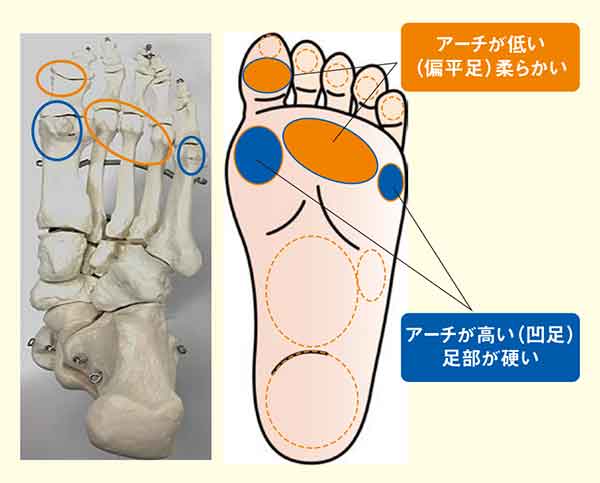

実は胼胝ができる位置に着目することで、足にどのような変形が生じているかを予測することが可能です。胼胝の位置は、その場所に特に大きな圧力がかかっていることを示しており、それに基づいて足の構造的な問題や歩行時の動作の癖を推測できます。例えば、偏平足や凹足といった足のアーチに異常がある場合、特定の部位に胼胝が形成されやすくなります。

ここで一歩進んだアプローチが求められます。それは、胼胝の形成原因を単に静的な状態での過剰な圧力だけでなく、歩行動作全体の中で捉えることです。足病医療においては、バイオメカニクスという考え方が非常に重要です。これは、足の構造や機能を考慮しながら、どのようにして胼胝が形成されるのか、どのような動作が足に負担をかけているのかを分析する手法です。

通常、我々が歩行をする際に足はアーチを扁平(低アーチ)にして柔らかくしながら踵から地面に接地して衝撃を吸収し、次に蹴り出すときには、蹴る力が効率的に伝わるように高アーチになって、硬く剛性を保つ、これを繰り返しながら歩行しています。しかし低アーチと高アーチの変形がどちらかで固定してしまうと、それぞれ偏平足と凹足という病的変形状態になります。例えば、歩行時に足のアーチが低下し、偏平足になると、足が過度に柔軟となり、踵からの衝撃を十分に吸収できなくなり、アーチをつぶしてしまいます。その結果、特定の部位に過剰な圧力がかかり、胼胝が形成されます。また、高アーチの状態が固定されている凹足では、足が硬くなりすぎ、これもまた衝撃を吸収する能力が低下します。

足の異常の推測

足の状態は、レントゲン撮影をして確認することが一般的ですが、必ずしもレントゲン撮影は必要ではありません。胼胝の位置や形状、厚みなどからも、足の変形や異常をある程度推測できます。

偏平足の場合、拇趾の裏側や第2、第3、第4MTP関節の裏に胼胝ができやすい傾向があります。これに対して凹足では、第1、第5MTP関節の裏に胼胝が形成されることが多くみられます。

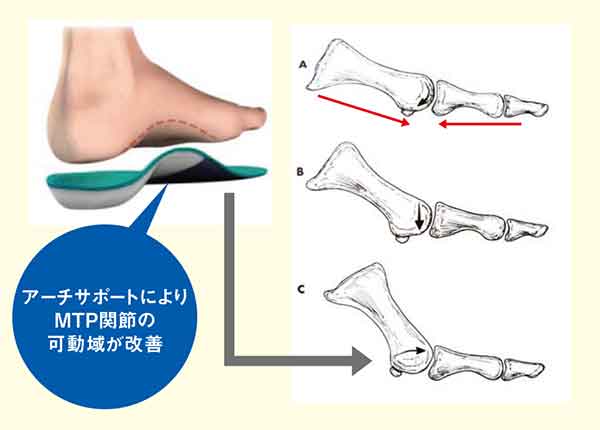

拇趾の裏側に胼胝がある場合は、拇趾のMTP関節の可動域に制限があることが考えられます。これは強剛母趾という状態を示唆しており、関節炎が進行している可能性があるため、早期に適切な対応が求められます(図2)。

また、足趾先端部に胼胝がある場合は、ハンマートゥやクロートゥといった足趾変形が疑われます。これらの変形は、足趾の骨や関節に過度な圧力がかかり続けることで生じ、放置すると歩行に支障をきたすことがあるため、早期の介入が重要です。

さらに、拇趾MTP関節内側に胼胝がある場合は、外反母趾が原因である可能性が高いです。このように、胼胝の位置や形状から足の異常を推測することは、患者さんの歩行動作や足の健康を総合的に改善するための第一歩となります。

インソール

適切な靴の選択やインソールの処方は、胼胝治療の延長線上にある重要な対策です。インソールは、縦横のアーチをサポートし、ヒールカップによって足を安定させることで、歩行時の足底圧を均等に分散させる役割を果たします。さらに、インソールの素材や形状を個々の足に合わせて調整することで、圧力のかかる部位の圧力を軽減し、長期的な足の健康を保つことができます(図3、図4)。

おわりに

このような包括的な治療アプローチを取ることで、単に胼胝を削って終わるのではなく、患者さんの歩行動作全体を改善し、健康寿命を延ばすための手助けをすることができるのです。胼胝や鶏眼を通じて足の変形や異常に気づき、それに適した治療や予防策を講じることは、患者さんのQOL(生活の質)を向上させるために非常に重要です。我々がごく日常的に診る胼胝から、積極的な歩行動作への介入をすることは、この連載の第1回目にみたように、足の寿命の維持⇒歩行の維持、ひいては寿命や健康寿命の維持に密接に関連します。