maruho square 地域包括ケアと薬剤師:薬剤師が変わるためにお伝えしたい3つの寓話

-

- ファルメディコ株式会社 代表取締役社長/医師・医学博士 狹間 研至 先生

はじめに

薬学教育が6年制に移行したのは2006年。新しい教育カリキュラムで、今までの1.5倍の教育年限を経た薬剤師が誕生したのが2012年。彼、彼女たちは、薬剤師歴が13年目に入り、薬局、病院、企業、大学などで、それ相応の役職について活躍している方もいらっしゃるでしょう。

薬剤師資格は、高校生が薬学部に進学し、その教育を修了することで受験資格を手にし、国家試験に合格すると取得できます。しかし、この教育課程が変わるということは、身につけている知識・技能・態度も変化しているはずで、薬剤師の業務内容やカバーする範囲、医療における位置づけも変わっているはずです。法律的にも、薬剤師は医療の専門職、薬局は医療提供施設として位置づけられ、薬剤師の服用後のフォローや医師へのフィードバックは、法律だけでなく、調剤報酬でも記載されるようになりました。

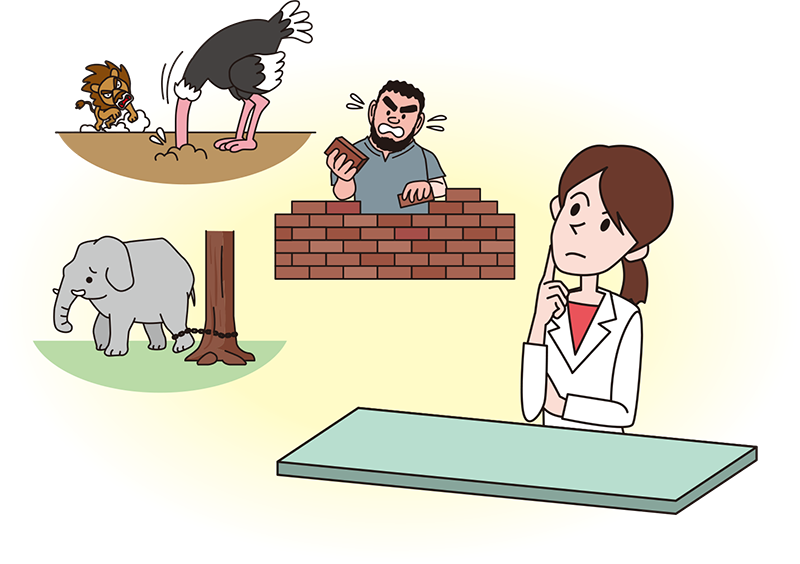

このように変化しているのに、薬剤師はなかなか変わらないように感じるのです。それは、外的環境は変化していても、薬剤師自身が変わっていないのではと感じます。とはいえ、薬剤師自身も、新しい教育課程を受けてきた方が増えていることもあり、変わる雰囲気はあるのですが、どうしても変われないようです。変わりたいけど、変われない。そんなジレンマを持つ薬剤師に、変わるためのきっかけやその力になるような3つの寓話をお話ししたいと思います。

インド象を調教するときの話

陸上で最も大きな動物の1つが象だと思いますが、サーカスで曲芸をしたり、人を乗せるタクシーのような役割などを調教師や運転手という人間の指示に従って、ゆっくりと動きます。本来ならば、力も体重も人間とは桁違いに違うのに、なぜ言うことを聞くのでしょうか。

これは、小さい子象のときに、太い木の幹に鎖でつなぐためだそうです。子象は何とか逃れようと動き回りますが、何分力も弱く、最終的にその鎖から逃れることを諦めてしまいます。いったん諦めてしまうと、その後、成長して巨大な象になっても、鎖でつながれるとおとなしくし、人間の言うことを聞くのだそうです。

これは、エレファント・シンドロームとも呼ばれますが、薬剤師が変われない理由の1つはここにあるのではと感じます。薬学部を卒業し、病院や薬局などの現場で働くことになった際、特に今の6年制教育を受けた薬剤師さんは積極的に疑義照会や、処方提案をされるでしょう。しかし、今の「医薬分業」の制度が発展していたときに青春時代を送ってきた医師は、こういった照会や提案を簡単には受け入れないばかりか、場合によっては激怒されたり、ちょっとしたもめ事に発展したりすることもあるでしょう。さらに、医師だけではなく、病院薬剤部や薬局運営会社の上司である薬剤師も、そんなことはしなくてもよい、場合によっては、してはダメだ、という指導をしてしまうことが少なくないようです。また、患者さんに対して色々な問診をしたり、服用後のフォローをしようとしても、患者さんから拒否的な反応が返ってきたり、ときには辛辣な言葉を投げかけられたりします。社会人1年目で、まだ自分の専門性やアイデンティティーが確立する前に、少しエキセントリックな体験が立て続けにあると心が折れてしまい、結局、疑義照会も処方提案もせず、黙々と調剤をして、服薬指導をする業務に落ち着いてしまいます。そして問題なのは、この初期の体験が強烈なだけに、その後、現場での経験を経て、知識・技能・態度が磨かれるようになっても、今の状態から変われずにいるのです。

子象のときに、コテンパンにやられたとしても、今は、大きな象になっていることも多いのです。是非、昔の思い出に引きずられずに、アクションを起こしてみることをお勧めします。周りの反応や動きやすさは、自分の記憶と全く異なっていることがあると思います。

ダチョウが食べられてしまう話

ダチョウは、陸上で最も早く走ることができる動物の1つですが、ライオンがこちらにめがけて走ってくるような危機が迫ってくると、怖くなって頭を砂の中に埋めて、視界に入らないようにしてしまうそうです。そして、本当はライオンよりも速いスピードで長い時間走ることができるにも関わらず、食べられてしまうのです。

今、薬局業界や薬剤師の在り方は大きく変わっています。世間のニュースや論調を見ると、「今のままでは、薬局は潰れてしまう」「対物業務だけの薬剤師は働く場所がなくなる」など、多少なりとも不安をあおるようなものが多くあります。いわば、危機が迫ってきていることを、程度の差はありますが、皆さん感じているのではないでしょうか。

薬学教育が6年制に移行して18年、6年制教育を受けた薬剤師が社会に出て12年が経過してきた中で、薬剤師は従来持ち得なかった知識・技能・態度を身につけるようになり、法律や制度の変化で、担える役割も大きく変わっています。本来なら、迫り来る危機に対応できる力は十分に備わっているはずなのに、怖くなって、目の前の業務に没頭することで、見えなくしているのではないでしょうか。

私自身も、自戒を込めて思いますが、毎日、患者さんの診療に真摯に取り組むことは、正しいことだと思いますし、意味のあることに間違いありません。しかし、このことにのみ没頭してしまうと、業界全体の変化や新しく求められる役割に対応することができなくなり、結果的に大きな問題につながってしまったりします。毎日の業務に向き合いながらも、走り出すタイミングや方向をしっかりと確認し、危機がさらに迫ってきたときには、走り出せるようにしておくことが重要だと思います。

レンガを積む3人の職人の話

ある旅人が、レンガを積んでいる職人に、「何をしているのですか?」と尋ねたところ、「見ればわかるだろ?積めと言われたからレンガを積んでいるんだよ。単調で面白くない仕事だし、暑くて大変だから、もうこりごりだよ」と答えました。しばらく歩いて行くと、また、レンガを積んでいる職人がいたので、同じ質問をしたところ、「ここに壁を作っているんだよ。この仕事のおかげで家族を養える。大変だけどありがたいことだよ」と答えました。さらに歩いていくと、また、レンガを積んでいる職人がいたので、また、同じ質問をしました。すると、「ここに歴史に残る大聖堂を作るんだ。ここで多くの人が祈りをささげたり、祝福を受けたりするようになる。そんな場所を作る仕事に就けるなんて、素晴らしいことだ」と答えたという話です。

薬剤師が外来の調剤業務を主業務としながらも、在宅療養支援やセルフメディケーションなどの分野で、単に薬を渡すだけではなく、その後のフォローやアセスメント、医師へのフィードバックにも取り組んでいく時代が来ると思いますが、それは、薬物治療の効果や安全性を高め、ひいては我が国の国民皆保険制度の永続性を確保することにもつながっていくはずです。これらの業務にどんな気持ちで向き合うかで、アクションの起こしやすさがずいぶん変わってくるのではないでしょうか。

おわりに

「変化の時代に生き残るには、最も強いものでも、最も賢いものでもなく、最も変化に対応したものだ」そんな言葉もありますが、まさに変化に対応することが、今の薬剤師には求められているのだと思います。薬剤師2.0から薬剤師3.0に変化するためにも、是非、自分でアクションを起こし、内側から変革していくことにチャレンジしていただきたいと思います。