maruho square:時代の医療を考える

-

- 医療法人双樹会 理事/よしき往診クリニック 院長 守上 佳樹 先生

はじめに

現在、日本は医療の大転換期といわれています。実際に私も比較的最近の医学教育を受け、また学会や医師会、その他の変遷も含めて、ひと昔前と違う時代が来ていると感じる瞬間が多いと思っています。時代は転換期を迎えているといっても、まだピンとこない方も多いかもしれませんので、本稿が時代の医療を考える一助となればと思っています。

高齢多死社会

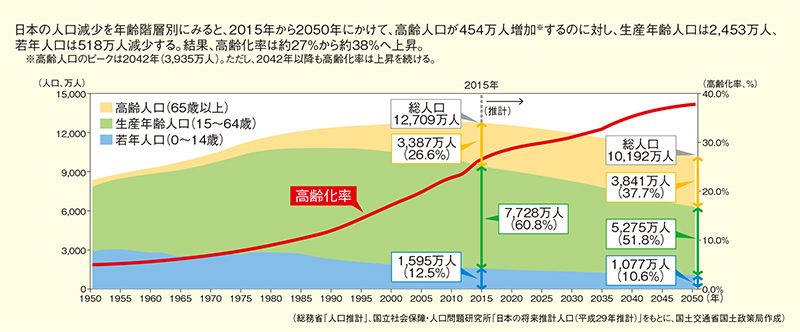

戦後の日本の成長を支えてきた世代が高齢化し、我が国は世界で1番の高齢者大国へと変貌を遂げました。この先、2025年には団塊世代の全員が後期高齢者となり、2045年のもう少し先まで、世界に類をみない高齢者人口を抱える国となります。今後、日本の人口は減少していきますが、2035~45年頃までは高齢者の絶対数は増え続けます(図1)。そして、もう少し先まで考えると、2100年頃には我が国は明治維新頃の人口になると見込まれています。

この事実は、これからの日本の医療が、質の担保を最大限に行いながらも、高齢多死社会への対応を行わなければならない状況に立たされているということです。そして、それはどういうことでしょうか。

高齢者が増えると、その先にあるのは必ず死亡者が増えるということです。それにより、看取りの瞬間や死亡診断書の作成業務がこれからの医療に上乗せされてきます。国策もあり現在、病院病床の利用数も利用日数も日本全体で減っています。そのため施設や自宅での看取りが増加し、これまで入院や外来で対応してきた医療の一部を在宅医療(家で入院しているイメージ)でカバーするようになってくると考えます。つまり、迫りくる高齢多死社会に向き合うための医療内部のパワーバランスの再分配をすべき転換期であり、それが行われています。

多職種連携

1つ目のポイントは、「多職種連携」です。大学病院や基幹病院などの高度集中医療を中心とした医療形態から、在宅医療を中心とした地域医療へと転換しています。また、多職種連携によるチーム医療の概念が登場し、これが地域医療の最前線となってきました。現在では、各種医療系勉強会で、「多職種連携」の文字が登場しない日はありません。

患者さんに対応する医療側も、医師を中心とした単一職種による垂直型補助システムから、医療保険システムに加えて介護保険システムが実装され、各種セラピストや介護支援専門員、介護士、栄養士などさまざまな医療・介護関連職種が増え、それらの職種との連携と連帯のラウンド型チーム医療システムに変更する必要がでてきました。これが、「多職種連携」が時勢となった理由の1つと考えています。

これからは、「情報と責任を医師に集めて、一点突破で治す」というイメージから、「情報と責任を全職種で共有し、面で支えて癒す」というイメージにマインドを変更していく必要があると思います。医師を組織の頂点とした上下関係の医療組織形態から、患者さんを中心としたラウンド型組織構造として仕事ができるように各職種が協力する形態です。

今後の「多職種連携」は、職種が増えることでその対応と責任の分担は、「その役割を果たすこと」だけでなく、次の段階として、「『信頼できる』多職種連携」がチームとして組めているかどうかが医療の質を考えるポイントになります。医療者各人が責任を持って自分自身がそのようなチームを形成できているか、また貢献できているかを問いかけることが非常に重要な時代になってくると考えています。

地域包括ケア

2つ目のポイントは、「地域包括ケア」です。「地域包括ケアシステム」という用語にもなるため、大きな枠組みのシステムがあり、そのシステムに則って動いていけば、全国の医療・介護ケアが包括的に地域で格差が少なく達成されるような印象を持たれていますが、真意はその逆です。

日本の都道府県や二次医療圏はそれぞれバックグラウンドが異なるため、全国一律に適用されるような画一的なプログラムは作成できません。「地域包括ケア」とは、全国一律ではないと割り切って各地に権限移譲を行い、逆に各地の責任と思考で最適なケアシステムを考えてほしい─そういう動きと理解し、対応するべきです。

戦後の医療システムが、全ての地域で均一な医療サービスを安価で受けることができるように、「全国どこでも同様に」という概念で推し進められてきたイメージに対して、高齢化が進んだ現在は、「各地域で全て異なるのが当然」という総合的なケアシステムを、各地域のメンバーが、各地域の責任で創っていくことが求められています。地域が異なれば、その人口分布も、人口動態も、地政学的な特徴も、人口比率も、食指も、思考の方法も、納得の仕方も、全てが異なります。このことを前提に置き、目標目的は総合的に「包括」して、それぞれの地域で最善と思われるケアを提供する体制を、各地域内で話し合い、協力し合って、迫りくる2025年以降の体制をそれぞれの地域で創らなければなりません。「国が旗振りをし、どの地域に住んでいても画一的な医療・介護が享受できる日本」というイメージから、「地域の医療・介護体制は我が地域で考え構築し、責任も我が地域で取る」というイメージに考え方を変更していく必要があります。地域包括ケアシステム構想は、各地域の構築に自由度が認められる反面、各地域がその責任を取らなければならない。令和時代の地域包括ケアとは『各』地域包括ケアシステムとして認識したほうがよいと考えています。

平常時と有事

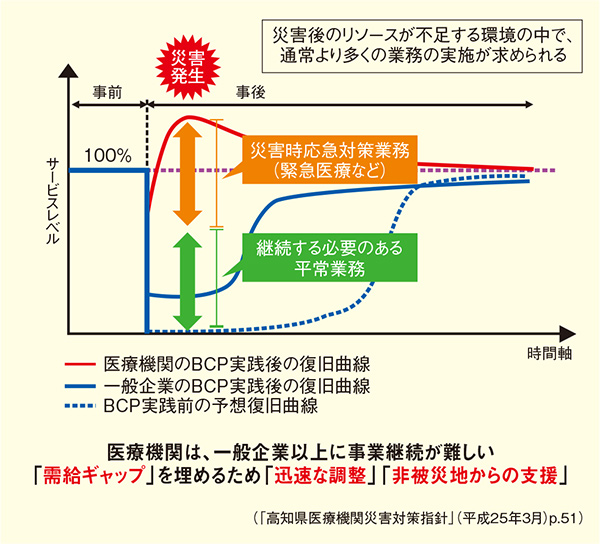

最後、3つ目のポイントは、「平常時と有事」の概念です。 コロナ禍後も日本各地で震災が発生していますが、長い「平常時」の間に少しだけ「有事」があるのではなく、むしろ「有事」と「有事」の間に「平常時」があると受け止めて時代の医療を構築する応用力が試されます。 現在、「事業継続計画(business continuity plan:BCP)」を医療・介護関係者も策定しておく必要があります。具体的に実効性があるBCPを打ち出せるかどうかは、事前に有事の際に発生する医療需要ギャップを洗い出し、実現可能な具体策を決めることにあります。一般企業以上に、医療・介護機関が策定するBCPのほうがハードルは高いと思われます(図2)。

おわりに

まとめると、「平常時」でも「有事」でも対応できるような「『信頼できる』多職種連携」をもとに『各』地域包括ケアシステムを構築していくこと。

この感覚が2025年を迎えるにあたり、地域医療を推進するために重要と考えています。安定した医療の質を出せるかは、その地域に即したリーダーシップを出せるかどうかが大きく関連してきます。どのような方法であれ、新時代の地域のニューリーダーが求められる時代であり、新しい航海にでるタイミングです。