maruho square 地域包括ケアと薬剤師:調剤業務のあり方について

-

- ファルメディコ株式会社 代表取締役社長/医師・医学博士 狹間 研至 先生

はじめに

「対物」から「対人」へシフトするための3つめのポイント

前回も述べた「業務フローの見直しと整理」と「機械化とICT化の徹底的推進」に次ぐ3つめのポイントは、「調剤業務における非薬剤師スタッフの活用」です。これは、ともすると「テクニシャン制度か?」と考えられがちですが、そうではありません。

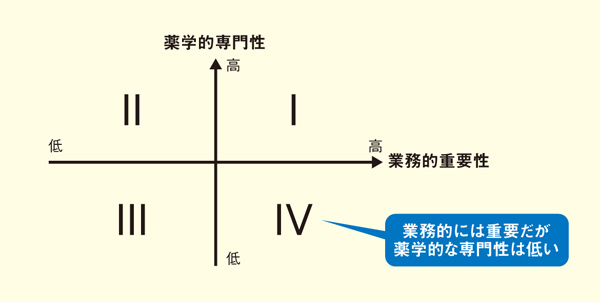

図に示すように、私は薬局における仕事を薬学的専門性と業務的重要性の2つの軸で4つに分類することが大切であると考えてきました。薬剤師は薬学的な専門性を求められる業務に従事すべきであり、服薬指導、散剤や水薬の調製、疑義照会や医師への処方提案といったI領域の業務および、行政への対応や制度上の義務の遂行などⅡ領域の業務に携わらなければなりません。

一方、業務的重要性は高いが薬学的専門性は低い、もしくは薬学的専門性はないⅣ領域の業務については、薬剤師から外していくことが対人業務へシフトするためのポイントなのです。そして、「業務フローの見直しと整理」と「機械化とICT化の徹底的推進」を進めていくことで、実はI領域の業務と考えられてきたことが、Ⅳ領域の業務として捉えられるようになってきます。

業務的に重要であっても薬学的専門性が低い業務は、薬剤師以外のスタッフが行っても差し支えないはずです。まず整理すべきは、在庫管理や発注、レセプトの対応など、お金に関することです。この部分を任せる人材を真剣に育てることは「薬剤師3.0」の実現には欠かせません。次のステップとして、昨今の調剤機器の発達やICT化の流れを受けた医薬品の調整や情報管理の部分についても、患者さんの安全性や業務の正確性を確保しつつ、そうした人材に任せることについて検討していくことが大切です。

©Kenji Hazama, M.D.,Ph.D.

Ⅳ領域の業務に取り組む際のジレンマ

このような状態に拍車をかけたのが、薬剤師が持つ変化への不安、監督官庁からの指導、調剤薬局の採算性という3つの要素であったと思います。

まず1つめですが、薬剤師は調剤を含めたその業務において独占を認められていますから、ここに薬剤師以外のスタッフが関わるとなると、自分の領域が侵されるように感じられるのも無理はありません。特に、人間は変化を嫌う生き物ですから、薬剤師以外のスタッフが活動することには肯定的な反応が起こりにくいのです。2つめとしては、地方厚生局指導監査課や薬務課による定期的な立ち入り時に、薬剤師法第19条の解釈によっては「なぜ、薬剤師以外のスタッフが調剤室に入っているのか」という指導を受けることもあるということです。監督官庁からの指導を受けながら適正な業務を行うことが求められているため、そうしたことには取り組みづらいという雰囲気もあったでしょう。3つめとしては、現状の調剤報酬制度の中では、すべてを薬剤師が担当していても採算性がとれるようになっています。対物から対人へという方向性が出されているとはいえ、今は対人業務に専念していれば従来通りの利益が出るので、対物業務の効率化を図ったり、対人業務に取り組んだりすることの優先順位はそれほど高くなかったと言えるでしょう。

「0402通知」がもたらす影響

1つめに、現在の薬剤師がいよいよ「対物」から「対人」にシフトすることですが、ポジティブに考えれば、6年制教育へ移行した薬剤師が取り組むべき業務に積極的に取り組む体制が整えやすくなるということです。2つめは、薬局経営のあり方が大きく変わるということです。非薬剤師スタッフをきちんと雇用・教育し、薬剤師には対人業務に必要な知識・技能・態度を教育していくことで、薬局の経営やマネジメントは劇的に変わるでしょう。そして3つめは、このような環境が整うことにより、対人業務にシフトした薬剤師の所属する薬局が、少子化と高齢化が同時に進行する我が国でより重要な役割を果たすようになれると思います。

おわりに

「0402通知」をもとに、財務省の議論でも調剤技術料の引き下げ論が出てきました。今後の推移を注意して見守らなければなりませんが、この方向性は機械化とICT化が進む中で避けられないでしょう。そうなると、2020年4月の改定にて薬局の運営方法が大きく変わる可能性も決して少なくないと思います。みなさんには、様々なメディアでの報道や厚生労働省や財務省からの発表などについてもアンテナを張っていただき、この大変革の波に対応していただきたいと思います。

※ 参考:

薬生総発0402 第1号「調剤業務のあり方について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf