maruho square 薬薬連携特集:抗癌剤治療の薬薬連携における、Grade評価に基づいた情報提供実施への取り組み

- 日本調剤株式会社 日本調剤 船井薬局 薬剤師 本田 賢 先生

はじめに

薬剤師の対人業務の重要性が議論される昨今、調剤薬局における業務の中、薬薬連携の重要性が浸透し、疑義照会に留まらず服薬情報等提供書(情報提供書)や在宅訪問における居宅療養管理指導報告書など、外部の医療従事者への情報提供の機会は増している。

情報提供を行うにあたり、有害事象の有無や患者の訴えを伝達しただけでは、そこに薬剤師が関与している必要性が問われるだろう。従って、薬剤師としての専門性・知識に基づいた情報提供が求められている。

有害事象の報告であれば、症状の有無だけでなく、その程度の判断が求められ、その評価にはCTCAE*に基づいたGrade評価が適していると考える。また、患者の訴えをまとめ、副作用がQOLに大きな影響を与えていないか、それを緩和するための処方提案が必要かどうかを判断する必要があるだろう。

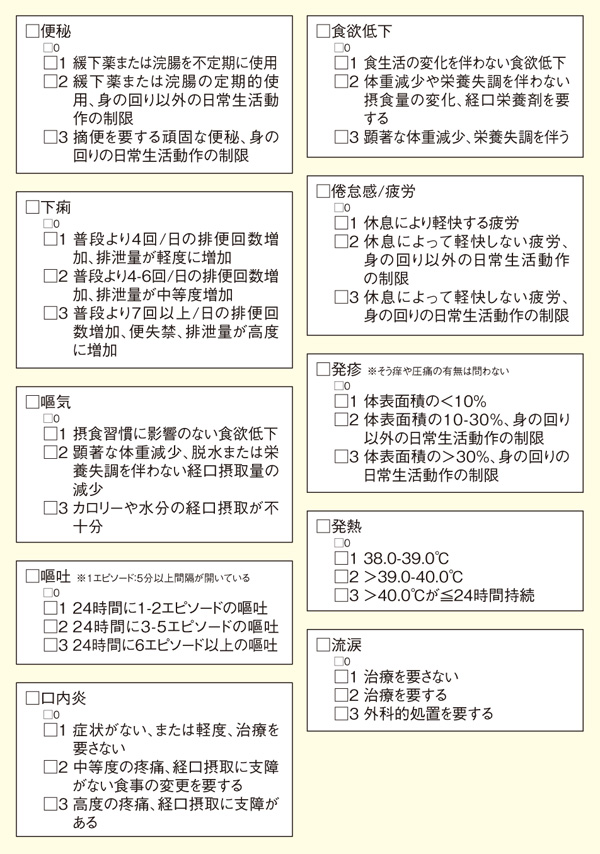

*CTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events):有害事象共通用語規準。米国主導の世界共通で使用される有害事象に関する評価基準。日本語版はJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)がインターネット上で公開。一例として、嘔吐であれば24時間以内の嘔吐回数によってGrade判別を行う。日本臨床腫瘍研究グループ「有害事象共通用語規準v5.0日本語訳JCOG版」

(http://www.jcog.jp/doctor/tool/ctcaev5.html)

Grade評価補助資料の導入

当薬局では門前病院の薬剤部と連携し、医師の求めの下、抗癌剤の服薬指導後に情報提供書を提出している。そこでは各有害事象のGrade評価に加え、服薬指導の内容、支持療法として用いる薬剤の有効性や使用状況、処方提案など、薬局薬剤師としての意見を添えてFAXで情報提供し、追って病院薬剤部から返答を受け取る形となっている。

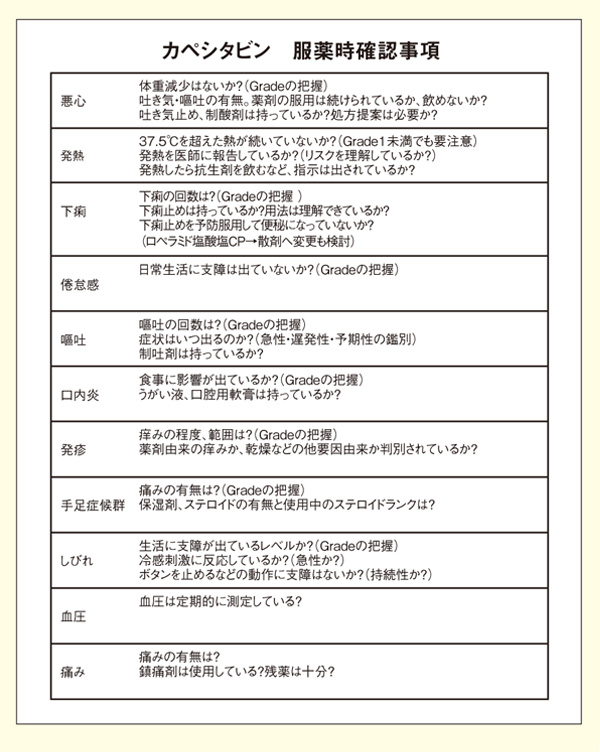

理想は全薬剤師が各有害事象のGrade評価基準を熟知し、服薬指導に臨むことだが、まず有害事象の種類が多く、CTCAEで公表されている判断基準の正確な暗記は敷居が高い。また、調剤薬局は職員の流動性が高く、新卒薬剤師や他業種からの転職者はもとより、経験を積んだ薬剤師でも勤務先の変更で応需する処方箋が変わることで服薬指導に難儀することがある。故にまずはGrade評価というものを理解し、その判断の容易化を目的とし、頻度の高い有害事象10個に絞り、CTCAEの基準を簡易化したGrade評価補助資料(補助資料)を導入した(図1)。

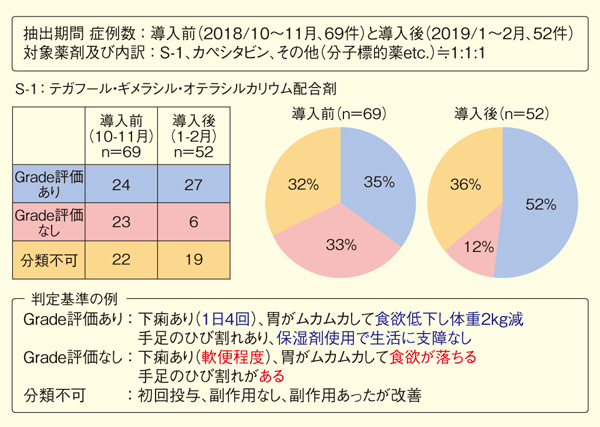

導入後の結果

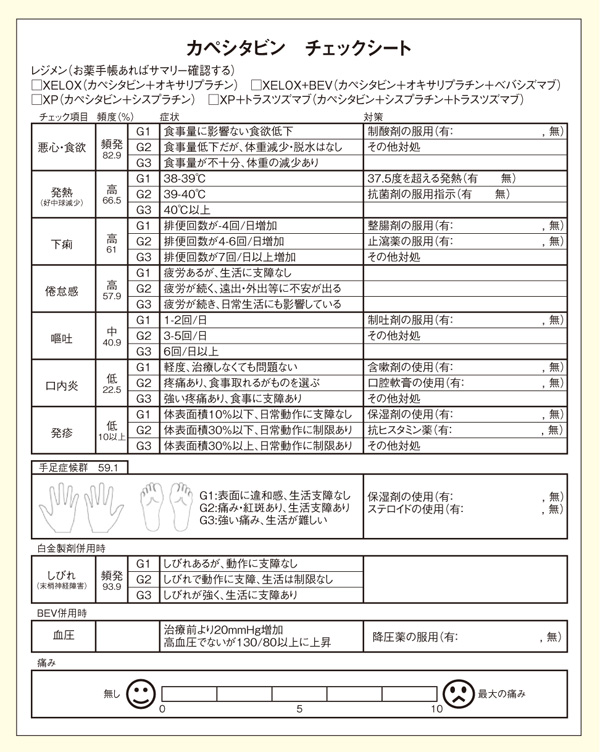

Grade評価補助資料の改良

図4:改訂版 補助資料

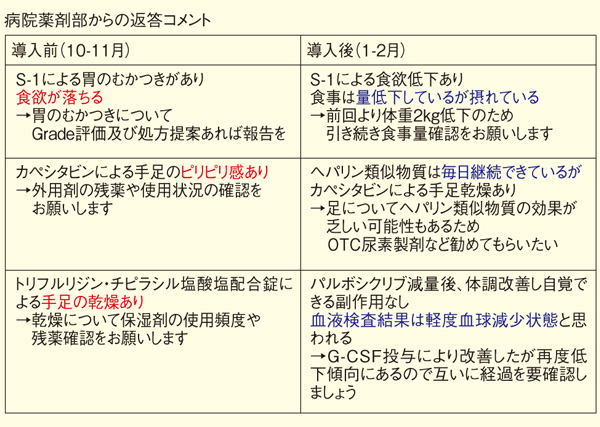

病院薬剤部との更なる連携

上記は患者だけでなく主治医の負担をも軽減できる取り決めであり、薬薬連携を続けて信頼関係を構築したことで、チーム医療の連携が強化された事例であろう。有害事象の相談に対し、プロトコルによる処方対応という新たな一手を得た。これを活用し、広げていくことが今後の目標となる。