maruho square 薬薬連携特集:薬薬連携によるシームレスな薬剤管理で患者アウトカムに貢献

病院薬剤師と薬局薬剤師が連携し、入院から外来へシームレスな薬剤管理を行えば、医療安全や服薬アドヒアランス、QOLの維持・改善など患者アウトカムに貢献できるのか―。それについて様々なパターンで検証を続けている医療法人三重ハートセンター(三重県多気郡)薬局長兼事務次長の高井靖先生は、「薬薬連携は進んでいる地域もあるが、思うように進んでいない地域があるのも現状だ。後者に対して、私たちは薬薬連携による患者アウトカムを示していくことにより、少しずつ仲間を増やしていく方法をとることにした」と話す。高井先生に、これまでの検証の成果と今後の展望を伺った。

- 医療法人 三重ハートセンター 薬局長/事務次長 高井 靖 先生

薬剤師の継続的介入の有用性を高齢者心不全患者を対象に検証

【高井】近年、高齢者の増加とともに慢性心不全患者は増加しており、増悪による再入院率の高さが問題となっています。その主な要因として、塩分・水分制限や服薬アドヒアランス不良が挙げられており、退院後の管理支援が求められています。当センターは循環器疾患治療専門病院であることから、高齢者心不全入院患者を対象に、まずは退院後も病院薬剤師が外来で継続して介入した効果を検証しました。

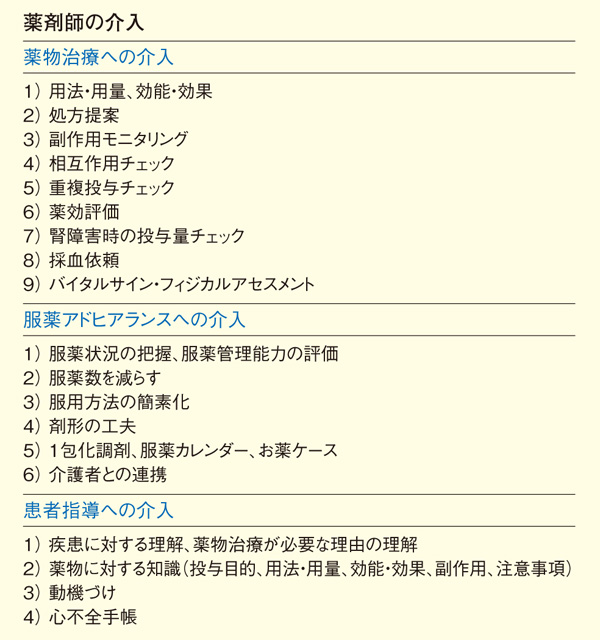

2016年9月~2017年2月までに当センターに入院した65歳以上の心不全患者を、退院後に当院に通院し、院内処方を受ける介入群と、開業医に通院する非介入群に振り分けました。介入群には、当センター薬剤師が患者さんへの投薬時にプロトコール(表1)に則り、薬物治療、服薬アドヒアランスや患者教育について、お薬手帳や心不全手帳などを活用して積極的に介入しました。各群において入院時をベースライン(介入前)とし、服薬アドヒアランス(患者自身の認識による服薬行動をみる尺度:Morisky Medication Adherence Scale 4 ; MMAS-4)、服用薬剤数、投与レジメンの複雑指数(処方の複雑さを定量化するツール:Medication Regimen Complexity Index ; MRCI)及びQOLスコア(Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire:MLHF)について退院6カ月後と比較しました。

その結果、退院6カ月後の服薬アドヒアランスは、介入群で有意に改善がみられたのに対し(p<0.05)、非介入群ではほとんど変化がありませんでした。服用薬剤数は介入群、非介入群とも同様に増えていましたが、投与レジメンの複雑指数は介入群で変化がなかったのに対し、非介入群では有意に複雑化していました(p<0.05)。つまり、医師が薬剤を追加する際、薬剤師が「1種類だけ1日2回だと夕方に飲み忘れるので、1日1回にしてください」など、患者さんがきちんと飲めるように介入するため、薬が増えても投与レジメンが複雑にならないためです。また、QOLスコアは、非介入群で改善がみられませんでしたが、介入群で有意に改善していました(p<0.05)。改善した項目は足の浮腫、息切れ、だるさなど、薬をきちんと服用すれば良くなる項目で有意な改善が得られました。

以上のことから、薬剤師が退院後も、患者さんに積極的に継続介入すれば、服薬アドヒアランスが維持・改善し、その結果、QOLにも好影響を及ぼすことが示されました。

薬薬連携における薬剤管理サマリーは薬剤性インシデント予防と服薬アドヒアランスに有用

【高井】医療機能分化が増々進む中、退院後のシームレスな薬剤管理を行うためには、病院薬剤師と薬局薬剤師での情報共有が重要です。そのツールとして日本病院薬剤師会で作成している『薬剤管理サマリー(サマリー)』があります。我々は薬薬連携にあたり、薬剤管理指導内容を薬局薬剤師と共有するサマリーの有用性と患者アウトカムへの影響を検証することにしました。

2018年1月~2019年4月までに心不全、虚血性心疾患、不整脈の3疾患により当センターに入院した各疾患で連続した30名ずつを、退院時にサマリーを保険薬局に提供したサマリー群と、サマリー提供開始前の期間における各疾患で連続した30名ずつを対照群として、薬剤性インシデント、再入院、服薬アドヒアランス(MMAS-4)、薬剤数を1年後と比較しました。

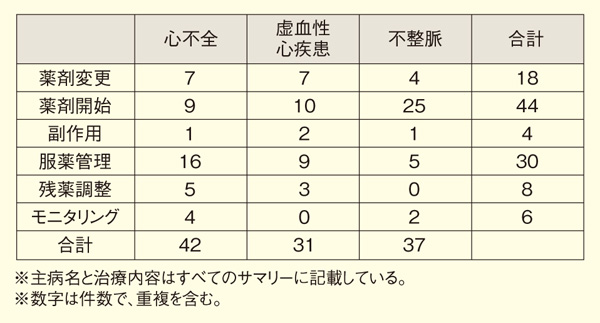

なお、サマリーには「入院中に薬を変更/追加した」「副作用があった」「飲めていなかったので1包化した(服薬管理)」「残薬が多かったので調整した」「〇〇に気をつけて定期観察する(モニタリング)」など伝えたいことだけを記載することにしました(重複あり)。サマリーの記載項目ごとの件数は、疾患ごとに特徴がみられました(表2)。心不全では服薬管理の項目が16件と多く、虚血性心疾患ではPCI(経皮的冠動脈形成術)施行による抗血小板薬、不整脈ではアブレーション施行によるPPI製剤の薬剤開始の項目が各々10件、25件と多いことが分かりました。

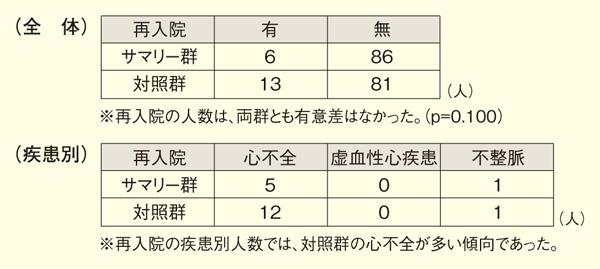

検討結果ですが、薬剤性インシデントの発生件数は、サマリー群2件に対して、対照群9件と有意に高く(p=0.032)、疾患別件数では、対照群の心不全が5件とサマリー群の1件に比べて多い傾向がありました。薬剤性インシデントは、主に「入院中に新たに開始/中止された薬があるにも関わらず、自宅の残薬を服用していた」「副作用が出たため自己判断で服薬を中止した」など処方変更や残薬など服薬アドヒアランスの問題に起因しており、薬剤師の常識と患者さんの認識にはギャップがあることを常に意識する必要があると感じました。また、再入院は全体としてはサマリー群6人に比べ、対照群13人と多い傾向にありましたが、有意差はありませんでした(表3)。

以上から、病院薬剤師からサマリーを介して提供された入院中の情報が薬局薬剤師の対面業務に活用され、薬剤性インシデントの減少、服薬アドヒアランスの維持・改善に繋がったと考えられます。ただし、心不全による再入院は他疾患よりも多く、その背景には薬剤管理以外にも水分管理や生活習慣などの関与があると推察されます。心不全の再入院抑制には、薬薬連携のみならず、看護師による生活習慣への介入など多職種での継続した支援や連携が必要です。