ヒゼンダニの生態

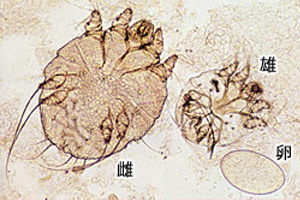

ヒゼンダニの特徴

非常に小さいダニで、肉眼では見えません。ほぼ卵形で、短い4対の脚があり、腹部には横に走るひだが、背部には多数の短いとげのような突起があります。卵から幼虫、若虫を経て成虫(雄、雌)となります。人の体温が最も生活しやすい温度で、人体から離れると動きが鈍くなり、 16℃以下では動けなくなります。

写真提供: 九段坂病院 皮膚科 大滝倫子先生

雌成虫

体長0.4mm。手首や手のひら、指間、足、肘、腋の下、外陰部などで角質層に横穴を掘り進み(疥癬トンネル)、卵を産みつけます。産卵数は1日2~4個で、4~6週間は卵を産み続けます。

雄成虫

体長は雌(0.4mm)の約60%。皮膚の表面を歩き回って、処女雌を探して交尾します。

ライフサイクル

卵は3~5日で孵化して幼虫になり、トンネルから出て歩き回るようになります。幼虫は若虫を経て成虫となります。卵から孵化し、幼虫、さらに成虫となり卵を産むまでの一世代の長さ(ライフサイクル)は10~14日です。

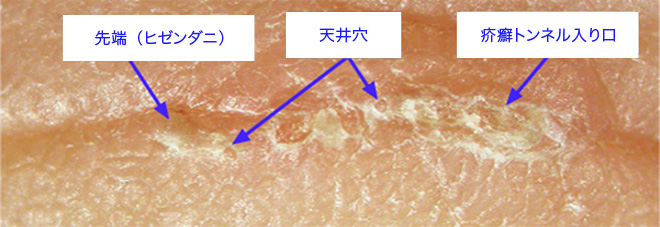

疥癬トンネル

主に手首、手のひら、指間、指の側面などにできます。また、寝たきりの高齢者や乳幼児では足などにも認められます。ヒゼンダニはこれらの部位にたどりつくと、角質層内に体を潜り込ませた後、水平に掘り進みながら前進し、後方に卵や糞を残します。これは細い曲がりくねった1本の線状のあととして認められ、疥癬トンネルと呼ばれます。幅は約0.4mm、長さは掘り始めてからの時間にもよりますが、多くは長くて5mm程度といわれています。トンネルの天井にあたる部位には等間隔に約0.2mmの穴があいています。トンネルの先端部には産卵中の雌成虫が潜んでいます。拡大鏡を用いると、この雌成虫は顎体部と前二対の脚が黒褐色三角として角質層下に透見できます。

写真提供: 赤穂市民病院 皮膚科 和田康夫先生