褥瘡の局所治療の概要

- 総監修:

-

- 群馬大学 名誉教授 石川 治 先生

- 監修:

-

- 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック 安部 正敏 先生

- 訪問看護ステーション 有限会社きらくな家 代表 中里 貴江 先生

治療方法の種類

局所治療の方法には下表のような種類があります。褥瘡にはさまざまな病態・病期が存在するため、それぞれの状態を見極めた上で最も適切な治療方法を選択することが重要です。

| 治療の種類 | 方法 | |

|---|---|---|

| 外用薬 | 外用薬を用いた治療を行う際は、まず創の深さに着目し、浅い褥瘡の場合は、創面を外力から保護し、適度な湿潤環境を保つことで皮膚の再生を図る。深い褥瘡の場合には、壊死組織を除去した上で、肉芽形成の促進、創の縮小・閉鎖を目指し、感染やポケット形成がみられた場合には適した治療を追加する。 外用薬は主薬(薬効成分)と基剤で構成されているが、大部分は基剤が占めているため、創の状態を把握した上で薬効からだけでなく、基剤特性も考慮して外用薬を選択することが大切である。 記事/インライン画像

一般社団法人日本褥瘡学会編: 褥瘡ガイドブック第3版: 56, 2012, 株式会社照林社.

|

|

| ドレッシング材 | 創傷治癒環境整備を目的とした創傷被覆材である。創面の湿潤環境を保ち、滲出液を吸収するなどの役割をもつ。6種類のドレッシング材が褥瘡治療環境整備に使用されており、機能によって3種類に分類できる。

記事/インライン画像

溝上祐子編著:褥瘡・創傷のドレッシング材・外用薬の選び方と使い方 第2版(照林社)より作成

|

|

| 外科的治療 | 感染制御のための壊死組織除去、切開排膿、創処置を簡便にするためのポケット切開・切除などの外科処置および再建術に分類される。 | |

| 物理療法 | 陰圧閉鎖療法 | 創面全体を閉鎖性ドレッシング材で覆い、創面を陰圧に保つことによって滲出液や感染物を除去したり、肉芽形成の促進、血流量増加などの幅広い創傷治癒促進効果が期待できる。 本邦では2010年4月にKCI社のVAC (Vacuum Assisted Closure)システムが保険適応となった。 |

| 電気刺激療法 | 創部と周囲に貼付された電極の間に電流を流し、創傷治癒過程を活性化する方法である。血管収縮、白血球凝集作用、殺菌作用や上皮化促進作用などが認められる。 | |

| 水治療法 | 36℃前後の微温湯または渦流による物理的な刺激を全身あるいは局所に与える。 毛細血管の新生作用のほか、壊死組織を有する場合にはデブリドマン作用がある。 |

|

| その他に光線療法、高圧酸素療法、超音波療法、電磁波療法、振動療法などがある。 | ||

=消毒の是非をめぐる見解=

褥瘡などの創傷においては、細菌が存在することが必ずしも感染を起こしていることを意味するのではなく、細菌と創(宿主)の力関係が崩れ、細菌が安定した増殖を行い、生体に何らかの症状・疾患が起こされた状態を感染と呼びます。

現在、創傷における細菌の関わり方は、次の4種類に分類されています。

第10回日本褥瘡学会学術集会ランチョンセミナー内容集より

以前は、医療従事者の間で“創傷には消毒剤を使わない”という見解が主流でしたが、最近ではその見解は変わってきています。2012年日本褥瘡学会の『褥瘡予防・管理ガイドライン』においても「明らかな創部の感染を認め、滲出液や膿苔が多いときには洗浄前に消毒を行ってもよい」と記載されており、critical colonizationまたはwound infectionの状態にある創には、消毒剤をうまく利用すべきと考えられます。

消毒剤も1日1回創面に塗布する形ではなく、持続的に抗菌作用のある外用薬などが使用されています。

WBP、TIME、MWHの概念-創面環境調整

●創面環境調整の考え方-1 "wound bed preparation"とは

「wound bed preparation (WBP:創面環境調整)」とは、創傷治癒を阻害する要因を取り除き、創傷が治癒するための環境をつくることを意味しており、特に慢性創傷の局所に内在する創傷治癒阻害因子を除去することを指しています。

慢性期の深い褥瘡の局所治療の目標は、初期の「肉芽組織が形成されるための環境づくり」とその後の「形成された肉芽組織が順調に育つための環境づくり」に分けることができ、WBPは初期における基本概念です。

具体的には、「(1)壊死組織の除去、(2)細菌負荷の軽減、(3)創部の乾燥防止、(4)過剰な滲出液の制御、(5)ポケットや創縁の処理を行うこと」と、日本褥瘡学会で定義されています。

この概念の主軸となる上記4項目は、

- Tissue non viable or deficient の改善 (壊死・不活性組織の管理)

- Infection or inflammation の改善 (感染・炎症の管理)

- Moisture imbalance の改善 (滲出液の管理)

- Edge of wound-nonadvancing or undermined の改善 (創辺縁の管理)

の頭文字をとって「TIME」として重視されており、これらを改善することは肉芽形成のために不可欠なステップと考えられています。

●創面環境調整の考え方-2 "moist wound healing"とは

「moist wound healing (MWH:湿潤環境下療法)」とは、慢性期の深い褥瘡治療の後期において、創部を湿潤環境下に保つことでよりよい治癒過程をたどることを意味しています。また、MWHは急性期の浅い褥瘡治療でも行われることがあります。

従来、創傷は乾燥させた方が細菌感染に有利で治癒を促進するとされており、褥瘡を含めた創傷処置の際にはその方針がとられていました。しかし、1950年代以降、創傷治癒における湿潤環境下の有用性を示す報告がなされ、MWHの概念が徐々に普及したのです。

湿潤の環境下では、真皮側の線維芽細胞が活性化され、コラーゲンの増生が促進されて良好な肉芽組織が形成されていきます。一方、乾燥の環境下では創表面の壊死が進み、創傷治癒が遅滞します。

急性期褥瘡の局所治療

具体的な治療を行う前に、まずは褥瘡の発生原因を追求することが重要なポイントとなります。発生原因を徹底して除去し、適度な湿潤環境を保ちながら創面を保護することが治療の基本方針となります。

また、急性期褥瘡の多くは痛みを伴いますが、言語障害などにより痛みを訴えられない患者も多いことを介護者がよく認識しておく必要があります。

急性期褥瘡について、詳しくはこちら:

治癒過程

- ドレッシング材による治療

ドレッシング材は創面保護や適度な湿潤環境保持に優れており、急性期褥瘡の治療に適応性が高いです。創の状態が透見でき、交換時に皮膚損傷を起こさないよう非固着性あるいは粘着力の弱いものを使用することが望ましいでしょう。 - 外用薬による治療

創面保護効果の高い油脂性基剤のものが多く選択されます。滲出液を伴う創では、ガーゼに吸収された滲出液が乾燥してガーゼと創面が固着する場合がありますので、ガーゼ交換時の皮膚損傷に注意します。 - 外科的処置

時間経過とともに創面の壊死が進んできた場合は、壊死組織が周囲の組織から十分に分離(分画)されるまで待ってから切除する方がよいでしょう。

慢性期褥瘡の局所治療

治療前に褥瘡発生原因の追求および除去が重要であることは、急性期褥瘡と同様です。これを怠るといくら適切な局所治療を行っても、褥瘡が改善しないばかりか悪化するおそれすらあります。

慢性期褥瘡について、詳しくはこちら:

治癒過程

1.浅い褥瘡の治療

基本的に創の保護と適度な湿潤環境の保持が重要です。それにはドレッシング材や油脂性基剤の外用薬使用が適しています。

- 紅斑:ドレッシング材を用いる場合は、創面の観察が可能なものにします。

- 水疱:原則として水疱蓋を破りません。ドレッシング材の選び方は紅斑と同じですが、粘着力が強いと水疱が破れることがありますので注意します。水疱が緊満した状態であれば穿刺して内容液を排出します。

- びらん・浅い潰瘍:吸水性の高いドレッシング材を使用します。浅い潰瘍に対しては、創を保護する作用が強い油脂性基剤の外用薬を用います。

2.深い褥瘡の治療

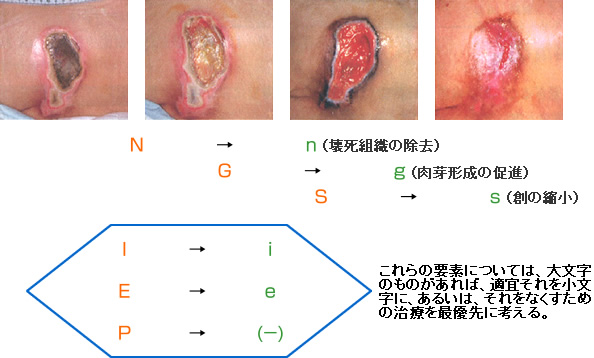

深い褥瘡の場合は、治療経過とともに局所病態が大きく変化します。DESIGN分類に基づくと、(1)壊死組織の除去(N→n)、(2)肉芽形成の促進(G→g)、(3)創の縮小(S→s)、の順に重点をおいて治療計画を立てるとよいでしょう。各々の段階で炎症/感染(I)、過剰な滲出液(E)、ポケット(P)形成のある場合は、それを抑制、解消する治療を行います(I→i、E→e、P→(-))。

また、「褥瘡予防・管理ガイドライン」では、慢性期の深い褥瘡に対する各治療方法の推奨度をエビデンスに基づいて呈示しています。

| Clinical Question | 推奨度 | 推奨文 |

|---|---|---|

| 急性期の褥瘡にはどのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレン、白色ワセリンなどの創面保護効果の高い油脂性基剤の外用薬やスルファジアジン銀のような水分を多く含む乳剤性基剤(O/W)の外用薬を用いてもよい。 |

| 深部損傷褥瘡(DTI)が疑われる場合、どのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 毎日の局所観察を怠らないようにし、酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレンなどの創面保護効果の高い油脂性基剤の外用薬を用いてもよい。 |

| 発赤・紫斑にはどのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 創面の保護が大切であり、酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレンなどの創面保護効果の高い油脂性基剤の外用薬を用いてもよい。 |

| 水疱にはどのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 創の保護目的に酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレンなどの創面保護効果の高い油脂性基剤の外用薬を用いてもよい。 |

| びらん・浅い潰瘍にはどのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレンを用いてもよい。上皮形成促進を期待してアルプロスタジルアルファデクス、ブクラデシンナトリウム、リゾチーム塩酸塩を用いてもよい。 |

| 疼痛を伴う場合に外用薬は有用か | C1 | 外用薬には創部の疼痛を除去する効果はないが、創面を適切な湿潤環境に保つことで疼痛を緩和できる。ジメチルイソプロピルアズレンなどの創面保護効果の高い油脂性基剤の外用薬やスルファジアジン銀、トレチノイントコフェリルなどの水分を多く含む乳剤性基剤(O/W)の外用薬を用いてもよい。 |

| 滲出液が多い場合、どのような外用薬を用いたらよいか | B | 滲出液吸収作用を有するカデキソマー・ヨウ素、ポビドンヨード・シュガーを用いることが勧められる。 |

| C1 | デキストラノマー、ヨウ素軟膏を用いてもよい。 | |

| 滲出液が少ない場合、どのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 感染創ではスルファジアジン銀、非感染創ではトレチノイントコフェリルなどの水分を多く含む乳剤性基剤(O/W)の外用薬を用いてもよい。 |

| 褥瘡に対しての洗浄はどのようにしたらよいか | C1 | 十分な量の生理食塩水または水道水を用いて洗浄する。 |

| 褥瘡部消毒はどのようにしたらよいか | C1 | 洗浄のみで十分であり通常は必要ないが、明らかな創部の感染を認め滲出液や膿苔が多いときには洗浄前に消毒を行ってもよい。 |

| 褥瘡に感染・炎症を伴う場合、どのような外用薬を用いたらよいか | B | 感染抑制作用を有するカデキソマー・ヨウ素、スルファジアジン銀、ポビドンヨード・シュガーを用いることが勧められる。 |

| C1 | フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン、ポビドンヨード、ヨウ素軟膏、ヨードホルムを用いてもよい。 | |

| 臨界的定着により肉芽形成期の創傷治癒遅延が疑われる場合、どのような外用薬を用いたらよいか | C1 | 抗菌作用を有するカデキソマー・ヨウ素、ポビドンヨード・シュガー、ヨウ素軟膏もしくはスルファジアジン銀を用いてもよい。 |

| 肉芽形成が不十分で肉芽形成を促進させる場合、どのような外用薬を用いたらよいか | B | 肉芽形成促進作用を有するアルクロキサ、トラフェルミン、トレチノイントコフェリル、ポビドンヨード・シュガーを用いることが勧められる。 |

| C1 | アルプロスタジルアルファデクス、ブクラデシンナトリウム、リゾチーム塩酸塩を用いてもよい。 | |

| 肉芽が十分に形成され創の縮小を図る場合、どのような外用薬を用いたらよいか | B | 創の縮小作用を有するアルクロキサ、アルプロスタジルアルファデクス、トラフェルミン、ブクラデシンナトリウム、ポビドンヨード・シュガーを用いることが勧められる。 |

| C1 | 酸化亜鉛、ジメチルイソプロピルアズレン、幼牛血液抽出物、リゾチーム塩酸塩を用いてもよい。 | |

| 壊死組織がある場合、どのような外用薬を用いたらよいか | C1 | カデキソマー・ヨウ素、スルファジアジン銀、デキストラノマー、ブロメライン、ポビドンヨード・シュガー、ヨードホルムを用いてもよい。 |

| ポケットを有する場合、どのような外用薬を用いたらよいか | C1 | ポケット内に壊死組織が残存する場合は、まず創面の清浄化を図る。また、滲出液が多ければポビドンヨード・シュガーを用いてもよい。滲出液が少なければトラフェルミン、トレチノイントコフェリルを用いてもよい。 |

| A | 十分な根拠※があり、行うよう強く勧められる。 |

| B | 根拠があり、行うよう勧められる。 |

| C1 | 根拠は限られているが、行ってもよい。 |

| C2 | 根拠がないので、勧められない。 |

| D | 無効ないし有害である根拠があるので、行わないよう勧められる。 |

※根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す。

| Clinical Question | 推奨度 | 推奨文 |

|---|---|---|

| 急性期の褥瘡にはどのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 毎日の観察を怠らないようにし、創面保護を目的として、ポリウレタンフィルムや真皮にいたる創傷用ドレッシング材のなかでも貼付後も創が視認できるドレッシング材を用いてもよい。 |

| 深部損傷褥瘡(DTI)が疑われる場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 毎日の局所観察を怠らないようにし、創面保護を目的として、ポリウレタンフィルムや真皮にいたる創傷用ドレッシング材のなかでも貼付後も創が視認できるドレッシング材を用いてもよい。 |

| 発赤・紫斑にはどのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 創面保護を目的として、ポリウレタンフィルムを用いてもよい。また、真皮にいたる創傷用ドレッシング材のなかでも貼付後も創が視認できるドレッシング材を用いてもよい。 |

| 水疱にはどのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 水疱は破らずそのままにし、創面保護を目的として、ポリウレタンフィルムを用いてもよい。また、真皮にいたる創傷用ドレッシング材のなかでも貼付後も創が視認できるドレッシング材を用いてもよい。 |

| びらん・浅い潰瘍にはどのようなドレッシング材を用いたらよいか | B | 保険適用のある真皮にいたる創傷用ドレッシング材のハイドロコロイドを用いることが勧められる。皮下組織にいたる創傷用ドレッシング材のハイドロコロイドを用いてもよいが保険適用外である。 |

| C1 | 保険適用のある真皮にいたる創傷用ドレッシング材のハイドロジェル、ポリウレタンフォームのシートタイプ、アルギン酸フォーム、キチンを用いてもよい。皮下組織にいたる創傷用ドレッシング材のハイドロジェル、ハイドロポリマー、ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、アルギン酸塩、キチンを選択肢として考慮してもよいが保険適用外である。 | |

| 疼痛を伴う場合にドレッシング材は有用か | C1 | ドレッシング材には創部の疼痛を除去する効果はないが、創面を適切な湿潤環境に保つことで疼痛を緩和できる。ハイドロコロイド、ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、ハイドロファイバー®、ハイドロファイバー®/ハイドロコロイド、キチン、ハイドロジェルを用いてもよい。 |

| C1 | ドレッシング材交換時の疼痛緩和には、アルギン酸塩、ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、ハイドロコロイド、ハイドロファイバー®、ハイドロファイバー®/ハイドロコロイドを用いてもよい。ただし、ハイドロコロイドを脆弱な皮膚に使用する場合には、慎重に除去する。 | |

| 滲出液が多い場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | B | 過剰な滲出液を吸収保持するポリウレタンフォームを用いることが勧められる。 |

| C1 | 皮下組織にいたる創傷用と筋・骨にいたる創傷用ドレッシング材のアルギン酸/CMC、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、アルギン酸塩、アルギン酸フォーム、キチン、ハイドロファイバー®、ハイドロファイバー®/ハイドロコロイド、ハイドロポリマーを用いてもよい。 | |

| 滲出液が少ない場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | B | ハイドロコロイドを用いることが勧められる。 |

| C1 | ハイドロジェルを用いてもよい。 | |

| 褥瘡に感染・炎症を伴う場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 感染抑制作用を有する外用剤の使用を推奨する。もしくは、銀含有ハイドロファイバー®、アルギン酸Agを用いてもよい。 |

| C2 | 滲出液が多い場合には吸収性の高いアルギン酸塩が用いられることもあるが、感染制御の機能はないため使用は勧められない。 | |

| 臨界的定着により肉芽形成期の創傷治癒遅延が疑われる場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 銀含有ハイドロファイバー®、アルギン酸Agを用いてもよい。 |

| 肉芽形成が不十分で肉芽形成を促進させる場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | アルギン酸Ag、アルギン酸塩、ハイドロコロイド、ハイドロポリマー、ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、キチン、ハイドロファイバー®、ハイドロファイバー®/ハイドロコロイドを用いてもよい。 |

| 肉芽が十分に形成され創の縮小を図る場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | B | 銀含有ハイドロファイバー®、アルギン酸Ag、アルギン酸塩を用いることが勧められる。 |

| C1 | ハイドロコロイド、ハイドロジェル、ハイドロポリマー、ポリウレタンフォーム、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン、アルギン酸フォーム、キチン、ハイドロファイバー®、ハイドロファイバー®/ハイドロコロイド、アルギン酸/CMCを創からの滲出液の程度により選択し用いてもよい。 | |

| 壊死組織がある場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | 外科的デブリードマン、壊死組織除去作用を有する外用剤の使用がむずかしい場合には、皮下組織にいたる創傷用ドレッシング材のハイドロジェルを用いてもよい。 |

| ポケットを有する場合、どのようなドレッシング材を用いたらよいか | C1 | ポケット内に壊死組織が残存する場合は、まず創面の清浄化を図る。滲出液が多い場合はアルギン酸塩、ハイドロファイバー®(銀含有製材を含む)、アルギン酸Agを用いてもよい。 |

| 褥瘡治療に、いわゆるラップ療法は有効か | C1 | 医療用として認可された創傷被覆材の継続使用が困難な環境において使用することを考慮してもよい。ただし褥瘡の治療について十分な知識と経験をもった医師の責任のもとで、患者・家族に十分な説明をして同意を得たうえで実施すべきである。 |

| A | 十分な根拠※があり、行うよう強く勧められる。 |

| B | 根拠があり、行うよう勧められる。 |

| C1 | 根拠は限られているが、行ってもよい。 |

| C2 | 根拠がないので、勧められない。 |

| D | 無効ないし有害である根拠があるので、行わないよう勧められる。 |

※根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す。

| Clinical Question | 推奨度 | 推奨文 |

|---|---|---|

| 感染・炎症がある場合に外科的デブリードマンを行ってよいか | C1 | 膿汁や悪臭、あるいは骨髄炎を伴う感染褥瘡には、外科的デブリードマンを行ってもよい。 |

| 壊死組織がある場合に、外科的デブリードマンはいつ行うか | C1 | 壊死組織と周囲の健常組織との境界が明瞭となった時期に外科的デブリードマンを行ってもよい。 |

| C1 | 感染が沈静化しているときに外科的デブリードマンを行ってもよい。 | |

| ポケットがある場合、外科的に切開やデブリードマンを行ってもよいか | B | 保存的治療を行っても改善しないポケットは、外科的に切開やデブリードマンを行うよう勧められる。 |

| どのような場合に外科的デブリードマンの適応となるか | C1 | 保存的治療を優先するが、感染が沈静化しているときに、外科的デブリードマンを行ってもよい。 |

| C1 | 深さが皮下組織以上に及ぶときには外科的デブリードマンを行ってもよい。 | |

| C1 | 外科的デブリードマンは局所の感染巣の局在、壊死組織の量および拡大範囲、創部の血行状態、創縁の状態、痛みへの耐性に応じて適応を決定する。 | |

| どのような場合に外科的再建術の適応となるか | C1 | 保存的治療に反応しない、皮下組織よりも深層に達した褥瘡に対して外科的再建術を行ってもよい。 |

| C1 | 創の周囲組織が陳旧化・瘢痕化している場合には外科的再建術を行ってもよい。 | |

| C1 | 骨髄炎の治療として外科的切除・皮弁による外科的再建を行ってもよい。 | |

| 特に有用性の高い外科的再建術があるか | C1 | 外科的再建術に関してはさまざまな術式・閉鎖法が報告されている。一方、再建法ごとの治療成績については十分なエビデンスがなく、特定の再建術は支持されない。 |

| 肉芽組織が少ない場合には、どのような物理療法があるか | C1 | 感染・壊死がコントロールされた創には陰圧閉鎖療法を行ってもよい。 |

| A | 十分な根拠※があり、行うよう強く勧められる。 |

| B | 根拠があり、行うよう勧められる。 |

| C1 | 根拠は限られているが、行ってもよい。 |

| C2 | 根拠がないので、勧められない。 |

| D | 無効ないし有害である根拠があるので、行わないよう勧められる。 |

※根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す。

| Clinical Question | 推奨度 | 推奨文 | |

|---|---|---|---|

| 予防ケア | 尿・便失禁がある場合、褥瘡発生予防にどのようなスキンケアを行うとよいか | C1 | 洗浄剤による洗浄後に、肛門・外陰部から周囲皮膚へ皮膚保護のためのクリーム等の塗布を行ってもよい。 |

| 高齢者の骨突出部位の褥瘡発生予防に、どのようなスキンケアを行うとよいか | B | ポリウレタンフィルムドレッシング材、すべり機能つきドレッシング材、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコンドレッシング材の貼付を勧める。 | |

| 仰臥位手術患者の場合、褥瘡発生予防にどのようなスキンケアを行うとよいか | C1 | 仙骨部にポリウレタンフィルムドレッシング材の貼付を行ってもよい。 | |

| 非侵襲性人工呼吸器装着患者のフェイスマスク接触による褥瘡発生予防にどのようなスキンケアを行うとよいか | C1 | ポリウレタンフィルムドレッシング材、ハイドロコロイドドレッシング材の貼付を行ってもよい。 | |

| 集中治療中の患者の褥瘡発生予防に、どのようなスキンケアを行うとよいか | B | ポリウレタンフォーム/ソフトシリコンドレッシング材の貼付を勧める。 | |

| 発生後ケア | 褥瘡治癒促進のために、褥瘡周囲皮膚の洗浄は有効か | C1 | 弱酸性洗浄剤による洗浄を行ってもよい。 |

| 尿・便失禁がある場合、褥瘡治癒促進のためにどのようなスキンケアを行うとよいか | C1 | 洗浄剤による洗浄後に、褥瘡周囲皮膚への皮膚保護クリーム等の塗布を行ってもよい。 |

| A | 十分な根拠※があり、行うよう強く勧められる。 |

| B | 根拠があり、行うよう勧められる。 |

| C1 | 根拠は限られているが、行ってもよい。 |

| C2 | 根拠がないので、勧められない。 |

| D | 無効ないし有害である根拠があるので、行わないよう勧められる。 |

※根拠とは臨床試験や疫学研究による知見を指す。

- 褥瘡の治療

-

- 局所治療の概要

- ハイリスク褥瘡患者・難治性褥瘡