服薬指導に役立つ皮膚外用剤の基礎知識 No.2:塗布と塗擦の違い・塗布量・塗布回数

改正医薬品医療機器等法(薬機法)が2020年9月1日から施行され、薬剤師による服薬期間中のフォローアップの義務化がスタートしました。

服薬フォローは、薬剤の使用期間中を通じて患者さんが安全・安心に薬を使用するための薬剤師の重要な業務です。

皮膚外用剤の塗布は、主に患者さん自身や家族が行うことから、自己判断により誤った使用法で塗布して効果が十分に得られないと、アドヒアランスが低下してしまう心配があり、継続的な服薬指導が大切です。

そこで今回は、皮膚外用剤の塗り方、塗布量および塗布回数を考えます。

「塗布」と「塗擦」の違い

皮膚外用剤の医療用医薬品添付文書(添付文書)には、塗り方(用法)として「塗布する」、「塗擦する」という2種類の記載があります。塗布は単純塗布と呼ばれ、皮膚外用剤を患部の表面に塗り広げるのに対し、塗擦は擦り込んで塗ることです(表1)。

同系統の薬でも、添付文書においては、塗布や塗擦の記述が異なることがあります。

表1:用法に「塗擦」(塗布との併記含む)の記載がある皮膚外用剤の例

- 亜鉛華軟膏、亜鉛華単軟膏

- 1%インドメタシンクリーム・軟膏・ゲル・外用液

(※外用液は製品によって塗布) - 3%ケトプロフェンクリーム・ゲル

(※ローションは塗布) - 1%ジクロフェナクナトリウムクリーム・ゲル

(※ローションは塗布) - 1%ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル

- 10%/20%尿素クリーム・軟膏・ローション

(※塗布し、よくすり込む) - 0.3%ヘパリン類似物質クリーム・軟膏・ゲル

(※ローション・フォームは塗布) - 25μg/gマキサカルシトール軟膏・ローション

等

塗擦する目的

軟膏やクリームをよく擦り込む「塗擦」では、経皮吸収される量が増加します。さらに筋肉痛などにインドメタシンクリーム・軟膏を塗擦する場合は、マッサージ効果も期待できます。

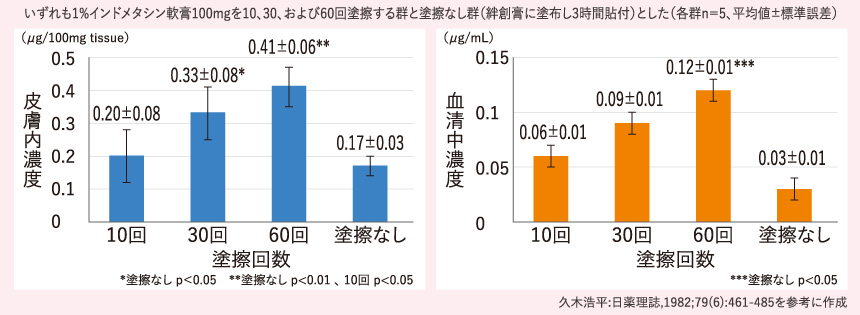

実際にモルモットを用いて、1%インドメタシン軟膏を塗擦した回数による吸収と効果への影響を調べた研究が報告されています1)。その結果は、塗擦回数が多いほど皮膚内および血清中のインドメタシン濃度は高くなり(図1)、抗炎症効果についても塗擦回数が多くなるほど増大し、60回塗擦した場合は10回塗擦に比べ有意に(2時間目、p<0.01)効果が強くなりました1)。

塗擦の注意点

塗擦が塗布よりも薬剤の吸収がよいのであれば、いつも塗擦した方がよいのではないかと思われるかもしれませんが、吸収量が増えるということは副作用が増える可能性が考えられます。

特に、顔など角層が薄いところは経皮吸収がよいため、塗擦することで角層が損傷し、さらに吸収量が多くなるなど、副作用が発現しやすくなる恐れがあります。

また、疾患によっては擦り込む力が加わることによって、患部やその周囲にダメージが生じ、さらに症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。

よく処方される皮膚外用剤については添付文書で用法・用量を確認しておき、疾患や症状によって患者さん一人ひとりに適切な説明をしましょう。

皮膚外用剤の塗布量

患者さんは、皮膚外用剤の塗布量を適正量と比べて少なく塗布する場合があり、十分な効果が得られない心配があります。タクロリムス水和物軟膏やマキサカルシトール軟膏など使用制限量があるものも含めて、皮膚外用剤の適正な塗布量について確認しておき、服薬指導で患者さんに適切に説明することが大切です。

FTU(finger-tip unit)

通常、皮膚科医はステロイド外用剤の塗布量に“FTU”という単位を使用し、1FTUは約0.5gとして患者さんに説明しています。

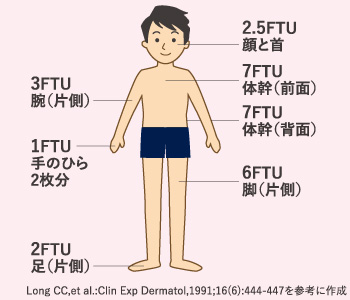

体のいろいろな部位に塗布する場合にもFTUの単位を用います。成人の場合、片腕には3FTU 、片脚には6FTUが必要であることが示されています(図2)。保護者が小児に塗る場合にも使用できるようにFTUは小児の指ではなく、保護者(成人)の指に絞り出したときの量になっています(図3)。

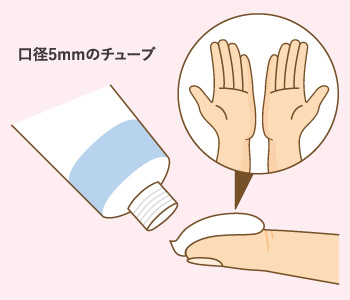

FTUが最初に紹介された文献は1989年のLancet誌にFinlayら2)が発表したものです。内容として、1FTUは口径5mmのチューブからステロイド外用剤を人差し指の先端から第1関節まで絞り出すと、男性で0.49g、女性で0.43gになり、手のひら2枚分の塗布量に相当することが記述されています。

この報告におけるFTUはあくまで塗布量の目安であり、効果をみているわけではありません。

また、Longらの報告3)では、FTUは軟膏とクリームで差がないとされています。

ステロイド外用剤の報告

ステロイド外用剤を用いた広範囲皮膚炎の治療において、効果を発揮する必要外用量を検討した報告があります。1日2回塗布で皮疹改善を得るために必要とした1日の平均塗布量は、体表面積9%当たり(腕1本相当)0.3%プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏で2.31g4)、0.1%酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏で2.28g4)、0.05%ジフルプレドナート軟膏で2.63g5)でした。FTU換算で片腕1回の塗布量は3FTU=1.5gであり、これらの報告4),5)による皮疹改善を得るために必要な1回当たりの塗布量より多い量になっています。

大切なのは患者さんが効果を実感すること

医療機関でFTUを用いて塗布量の指導を行う目的は、必要十分な量を使用して、治療開始時 に外用剤の治療効果を患者さんに実感してもらうためです。

患者さんは痒みや腫れ、紅斑などの症状の改善を自分の目や感覚などで実感すると、皮膚の状態を観察するようになり、適切な塗布量を判断できるようになります。

チューブの口径について

日本での問題点は、5gや10gの規格のチューブが多く、これらのチューブの口径が小さいことから、1FTU分の長さを絞り出しても0.5gにはならないことです(図4)。実際には、5gチューブでは0.2g程度、10gチューブでは0.3g程度と、1FTUに必要な量に不足しています。1FTUが0.5gになるのは25gのチューブです6)。

まずは、25gチューブから1FTUを絞り出し、手のひら2枚に広げてみてください。そのとき、ステロイド外用剤の用法は「塗布」なので、あまり擦らずにのばしてください。至適塗布量は、思っていたよりも多くの量が必要となることを薬剤師も体験することが大切です。

皮膚外用剤ののびと塗布量

のびに関する指標には、「降伏値」が活用できます。

降伏値が大きいほどのびが悪く、塗布量が少なくなる可能性があります。降伏値は各薬剤のインタビューフォームに記載されている場合もあります。

普段から皮膚外用剤に触れておき、のびを実感することも大事です。困難な場合は降伏値を確認し、のびなどの物理化学的特性を理解したうえで、患者さんに説明することが大切です。

主な皮膚外用剤の降伏値

| 商品名 | 降伏値(dyn/cm2) |

|---|---|

| ネリゾナ軟膏0.1% | 3,445 |

| ロコイド軟膏0.1% | 1,434 |

| アンテベート軟膏0.05% | 1,129 |

| キンダベート軟膏0.05% | 1,129 |

| マイザー軟膏0.05% | 604 |

| メサデルム軟膏0.1% | 538 |

| デルモベート軟膏0.05% | 508 |

| リンデロン-VG軟膏0.12% | 480 |

| プロペト | 268 |

| ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 231 |

大谷道輝 ほか:Rp.+レシピプラス,2018;17(3):69-75

1日塗布量と服薬アドヒアランス

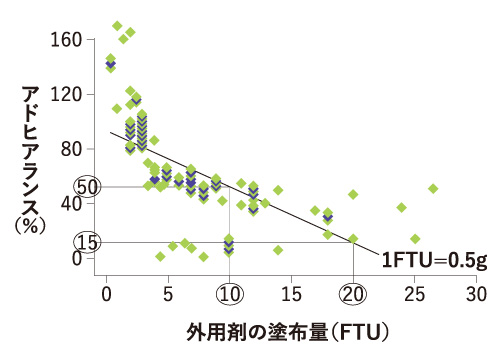

下のグラフは、横軸にFTUによる1日塗布量を、縦軸にアドヒアランスをとり、その関係を示した結果7)です。

10FTU、すなわち1日塗布量が5gの場合、アドヒアランスが約50%程度に低下します。20FTUの1日塗布量が10gでは、アドヒアランスが15%まで低下します。1日の外用剤の塗布量が多いほど服薬アドヒアランスが低下します。

そのため、保湿剤のように必要な塗布量が多い外用剤は注意が必要です。使用済みのチューブを持参いただくなど塗布量の定期的な確認が大切です。

Zaghloul SS.et al.:Arch Dermatol,2004;140(4):408-414を一部改変

皮膚外用剤の塗布回数

次は外用療法の1日の塗布回数です。塗布回数が複数回の場合はアドヒアランスに影響するため、患者さんのライフスタイルに合わせた回数やタイミングが望まれます。

塗布回数とアドヒアランス

乾癬治療における外用療法を含む服薬アドヒアランスを検討したイギリスの報告7)では、服薬アドヒアランスの平均値は初回受診で90.1%でしたが、継続受診の場合は46.9%と低くなりました。また、服薬が1日1回の場合の服薬アドヒアランスの平均値は82.3%ですが、1日2回の場合は44.0%と低くなりました。

外用療法における1日複数回の塗布は、服薬アドヒアランスの低下につながりやすいため注意が必要です。

添付文書の記載

軟膏剤の添付文書に記載されている用法を調べてみると、半数以上が1日1~数回、1日数回などと定まった塗布回数が記載されていません。

経験上、「数回」という言葉からイメージする回数は人により違い、幅があるものです。そこで、処方箋鑑査時には、薬剤師は患者さんにインタビューし、処方医から具体的な指示を聞いていないか確認することも大切です。

褥瘡治療外用剤における塗布回数

褥瘡治療では創面の状態を頻回に観察し、必要に応じて塗布回数を調整しますが、処置などに時間や手間を要することから、1日1回の塗布となることが多いのが現状です。しかし、褥瘡治療外用剤において添付文書に1日1回と記載されているのはスルファジアジン銀クリーム(ゲーベンクリーム1%)、ブロメライン軟膏(ブロメライン軟膏5万単位/g)、トラフェルミン(遺伝子組換え)スプレー(フィブラストスプレー250/500)の3種類のみで、他の褥瘡治療外用剤では、必要に応じて2 回以上の塗布が必要となります(表2)。特に浸出液が多い場合は、用法には注意すべきです8)。

| 商品名 | 1日当たりの塗布回数 |

|---|---|

| 亜鉛華軟膏 | 1~数回 |

| 亜鉛華単軟膏 | 1~数回 |

| アズノール軟膏0.033% | 数回 |

| リフラップ軟膏5% | 1~数回 |

| アクトシン軟膏3% | 1~2回 |

| プロスタンディン軟膏0.003% | 2回 |

| ブロメライン軟膏5万単位/g | 1回 |

| カデックス軟膏・外用散0.9% | 1~2回 |

| ゲーベンクリーム1% | 1回 |

| ヨードコート軟膏0.9% | 1~2回 |

| ユーパスタコーワ軟膏 | 1~2回 |

| オルセノン軟膏0.25% | 1~2回 |

| ソルコセリル軟膏5% | 1~2回 |

| フィブラストスプレー250/500 | 1回 |

大谷道輝 ほか:Rp.+レシピプラス,2018;17(3):69-75改変

皮膚外用剤は全身性の副作用を発現する可能性もあり、薬理作用だけでなく、塗布量や塗り方を含めた説明が不可欠です。皮膚疾患のガイドラインは、日本皮膚科学会のホームページで閲覧することができます(「一般公開ガイドライン」コーナー)。服薬指導には有用ですので、各種ガイドラインのほか添付文書にも目を通しておきましょう。

参考:

大谷道輝:スキルアップのための皮膚外用剤Q&A改訂2版,南江堂,東京,2011

- 出典:

-

- 久木浩平:日薬理誌,1982;79(6):461-485

- Finlay AY, et al.:Lancet,1989;2(8655):155

- Long CC,et al.:Clin Exp Dermatol,1991;16(6):444-447

- 中山秀夫 ほか:皮膚科紀要,1987;82(1):75-88

- 大畑恵之 ほか:西日本皮膚科,1992;54(6):1174-1181

- 大谷道輝:医薬ジャーナル,2010;46(3):999-1007

- Zaghloul SS.et al.:Arch Dermatol,2004;140(4):408-414

- 大谷道輝 ほか:Rp.+レシピプラス,2018;17(3):69-75

- 服薬指導に役立つ皮膚外用剤の基礎知識 No.2

-

- 塗布と塗擦の違い・塗布量・塗布回数

- 【よくあるご質問】皮膚外用剤の塗り方にはどのような方法がありますか。