褥瘡一問一答集

- 総監修:

-

- 群馬大学 名誉教授 石川 治 先生

- 監修:

-

- 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック 安部 正敏 先生

- 訪問看護ステーション 有限会社きらくな家 代表 中里 貴江 先生

褥瘡ケアと予防について、現場からの小さなものから大きな疑問まで、テーマに沿って各専門の先生にお答えいただきます。

栄養管理関連

-

記事/インライン画像

-

京都大学医学部附属病院 疾患栄養治療部

幣 憲一郎 先生

- 褥瘡の発症予防を含めて、栄養障害のある患者をどのように抽出し、栄養アセスメントを行えば良いのですか?

-

褥瘡発生の危険性が高い状態は?(栄養障害のある患者は?)と考えますと、一般的な表現ですが、「るい痩(標準体重よりも20%以上痩せている状態)」で「貧血気味」、「身体活動量が低下している(ベッド上安静)」などの状態にある患者に頻発していると考えられます。特に「るい痩(低栄養状態)」は褥瘡発生の危険因子として栄養管理上の重要な管理ポイントにあげられていますので、最も注意深く確認が必要です。

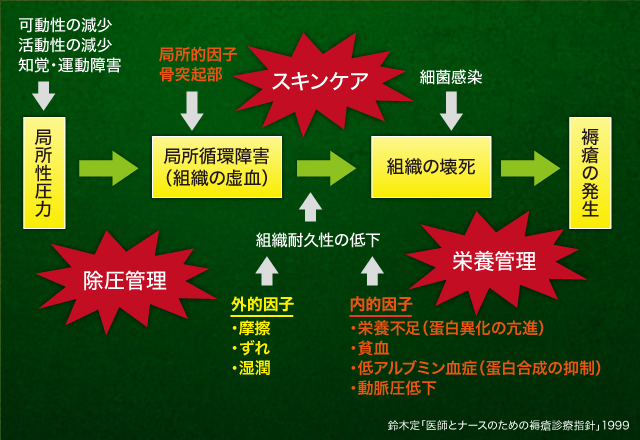

「るい痩(低栄養状態)」にある患者を観察しますと、種々の基礎疾患に影響された「摂食不良」という問題を抱えています。特に、その要因には、単なる①食欲の低下(精神・神経学的異常、全身倦怠感や疼痛、薬剤の副作用によるもの)のみならず、②消化管機能の低下(腸閉塞や急性腸炎によるもの、下痢・便秘を含む)、③摂食・嚥下機能の低下(脳血管障害などによるもの)、④各種検査などでの頻回の絶食、薬剤の多量服用による満腹感、⑤治療に関連した必要以上の食事制限など種々な摂食不良に影響する要因があり、それぞれの分類や有無をチェックし、栄養管理上の問題点を把握することで、適切な対応が行えるようになります(図1)。一方、「身体活動量が低下している(ベッド上安静、寝たきり)」という問題に対しては「除圧・体圧管理」を併用した対応が必須であり、リハビリなど含めた総合的な視点での対応が求められます。図1:褥瘡の発生要因 記事/インライン画像

例えば、「神経性食思不振症患者」における「摂食不良」と言えば、低栄養リスクとして想像し易いと思いますが、「糖尿病患者における栄養障害」といった例も存在し、適切な食事摂取量の把握や治療上の問題点を把握することが重要になります。すなわち、糖尿病と言えば「過食」という問題点のみが注目され、「摂食不良」という問題は論外と考えられそうですが、高齢者糖尿病患者の食事摂取パターンなどを確認しますと、血糖値の上昇を気にするあまり、指示エネルギー量の範囲を十分に摂取出来ていない患者を多く見かけます。また、摂食不良・摂取不足に伴う「低血糖」が頻発しますと、それらによる転倒や骨折のリスクが増大することから「寝たきり状態」になるという患者が増えるばかりではなく、低血糖は認知機能の低下にも関連しているとされ、褥瘡発生後の創傷の治癒遅延といった悪影響にまで波及します。このように栄養障害はどのような疾患の患者にもリスクがあるため、早期から褥瘡予防の視点でアプローチを行う事が重要とされています。

さて、具体的な臨床現場で用いられている栄養障害のある患者を抽出するためのスクリーニング・アセスメント指標としては、①生化学検査値、②身体計測値(体重減少率、骨格筋量の減少など)、③各種栄養評価ツールなどが一般的に活用されています。図1のように、栄養障害の影響は「基礎疾患の治癒遅延」のみならず、「感染症の合併頻度上昇」、「手術創治癒の遅れ、褥瘡の発生」、「手術死亡率の上昇」など、大きな問題となります。

では、それぞれ栄養障害のある患者を抽出するためのスクリーニング・アセスメント指標のポイントをご説明しましょう。

①生化学検査値については、ルーチン検査で測定されている「総蛋白、アルブミン、プレアルブミン、ヘモグロビン」など栄養指標とされる生化学検査項目が活用し易く、血清アルブミン値が3.5g/dL以下では、褥瘡発生のリスクが高いとの報告もあり、この基準により栄養障害のある患者を抽出することが有用と考えられています。しかし、血清アルブミン値は、炎症や脱水などさまざまな要因で変化し、時として栄養指標とはなりにくいという事も理解して活用することが求められています。また、貧血状態では、傷を修復するための各種栄養素や酸素を、患部に十分に提供することが出来ないため、男性で13g/dL未満、女性では12g/dL未満の患者は栄養障害や褥瘡発生のリスクがあるとして注意して対応することが求められます。

②体重変化(体重減少率)については、EAUAPの栄養ガイドラインでは、「望まない体重減少(undesirable weight loss)」(過去6ヶ月間に通常時体重の10%、または過去1ヶ月間に5%を上回る減少)は、低栄養状態を示唆するものであり、定期的な体重測定を行い、栄養評価を繰り返すことが推奨されています。同様に前述したような各種理由で「食事喫食率」が低下しているということは、栄養障害のある患者を抽出する際の重要な指標となります。

※「食事喫食率」=100×(提供された食事量-残菜量)/提供された食事量

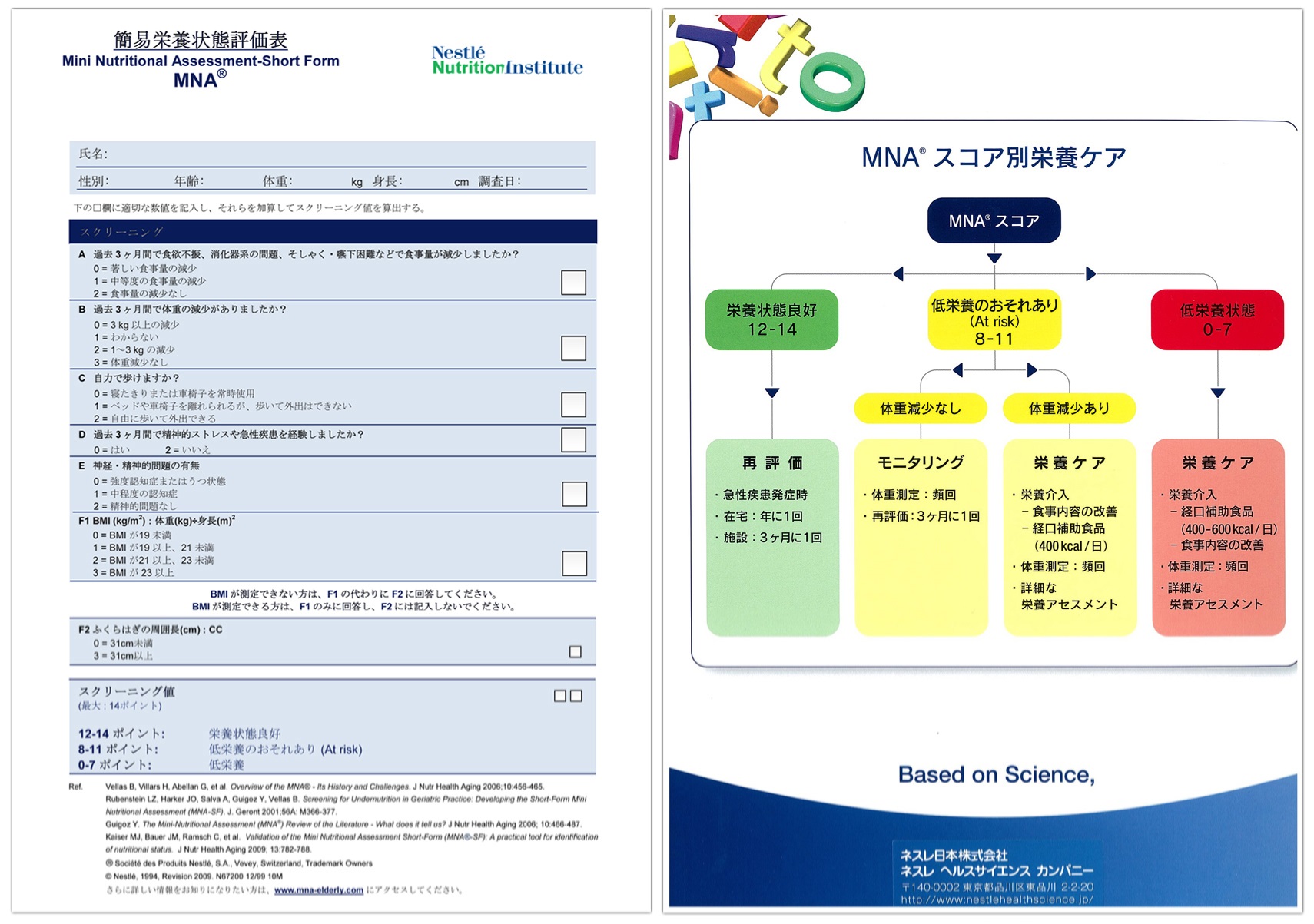

入院中に提供される食事であれば、主食の摂取量、主菜・副菜の摂取量としてカルテ(看護記録など)に記載されている情報を活用して「食事喫食率」の変化を確認頂ければと思いますが、褥瘡患者ではどの病期においても、たんぱく質の必要量を確保したいので、主食と主菜の摂取量を区別して考え、主菜(たんぱく質食品)の残食量を中心に食事喫食率の確認を行うことが必要となります。簡単に考えると、提供した食事を何割摂取出来たかを確認し、元の食事エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物等を割合計算すると投与栄養量が算出できることになります。特に、提供された食事の50%を下回るような喫食率しか経口的に摂取できていない場合は、末梢静脈栄養法などを含めて他の栄養療法を併用する。もしくは、栄養投与方法の変更が必要となります。また、外来患者においては、食事喫食率の確認に「食物摂取頻度調査法」「24時間思い出し法」「食事記録法」などを活用することも多いので、覚えておきましょう。③臨床現場で汎用されている主観的包括的栄養評価(SGA;subjective global assessment)は、低栄養患者において比較的精度の高いスクリーニングツールとして広く使用されていますが、「褥瘡」に限定したエビデンスレベルは決して高くはないということも理解しておく必要があります。そこで、栄養状態の評価ツールに関する横断研究では、簡易栄養状態評価表(MNA®(Mini Nutritional Assessment®))(表1)が褥瘡発生のリスクと最も強い相関があったとの報告があるのでこちらを是非活用頂きたいと考えます。

表1:簡易栄養状態評価表(MNA®(Mini Nutritional Assessment®)) c Nestle, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M記事/インライン画像

Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA - Its History and Challenges. J Nutr Health Aging 2006;10:456-465.

Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J Geront 2001;56A: M366-377.

Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487.

Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009; 13:782-788.以上、簡単ではありますが3種類の指標を説明しました。それぞれ単独で使用することが多いと思うのですが、図2のように、可能な範囲で複数の指標を活用して総合的な視点で栄養アセスメントを行う必要があります。加えて、その栄養不良状態が「長期間にわたって継続しているものなのか」「ここ数日間の短期間で栄養不良状態が発生し急激に悪くなったものなのか」といった判断も適切に行い、後の対応がスムーズに行えるように十分な栄養評価を実践してみましょう。

図2:必要エネルギー量の算出 記事/インライン画像

- 褥瘡が発生している患者への栄養管理はどのようにすれば良いのですか?

(栄養管理法の基本と投与栄養素の基本について) -

褥瘡の治療は、図1のように「除圧・体圧管理(体位変換や体圧分散マットレス)」「スキンケア、局所治療」「栄養管理」が治療の三本柱とされ、バランス良く対応することが求められています。しかし、「除圧・体圧管理」や「創床環境調整(wound bed preparation)」「湿潤療法(moist wound healing)」などスキンケアを試みても治療効果を十分に得ることが出来ない症例も多く存在しており、その患者背景には「栄養不良・低栄養状態」が大きく関与していると考えられています。患者の入院前からの身体的状態(体重変化)や摂食状態などのチェック(栄養評価)を適切なタイミングで行い、加えて社会的環境なども踏まえて、総合的な視点を持って褥瘡治療における適切な栄養管理計画を立案することが求められています。

さて、褥瘡発生に関連する栄養不良・低栄養状態は、一般的に長期にわたる摂食不良によって引き起こされることが多いとされています。全身的な褥瘡発生の要因を考えた場合、原疾患の治療で必要となる手術後などのストレス、炎症、感染症などにより消耗状態に陥り必要エネルギー量が増大することになりますが、前述したような食欲低下が加わることにより必要となる食事摂取量の低下の要因が複合され、体内免疫力の低下などと相まって、創傷の治癒遅延のみならず新たな褥瘡の発生へと結びつくと考えられています。

例えば、呼吸器疾患などでるい痩があり臥床状態にある患者は、消耗状態にあるにも関わらず、食欲もなく臥床状態にあるという理由から、十分なエネルギー補給が行われていません。また、経口摂取が進まないことを理由に、長期輸液管理となっている患者も多く、たんぱく質・エネルギー低栄養 (protein energy malnutrition : PEM) 状態にあることが危惧されています。ただし、このような症例では、栄養障害のリスク指標とされる血清アルブミン(Alb)値が基準値内であることも多いため、栄養不良のチェックが遅れ、経口摂取がほとんどできないという悪化した状態からの対応を迫られる患者が多いのも事実です。このような状態では、骨格筋量の減少が頻発しており、圧迫などの持続により容易に褥瘡を作ってしまうことにもなるので、早急に実際の栄養補給方法、摂取(投与)栄養量、身体組成のチェックが重要となります。01「褥瘡予防・管理ガイドライン(第3版)」にみる栄養管理のポイント

エビデンスに基づく褥瘡予防・治療を行う際、ガイドラインが重要となりますので、以下は、「褥瘡予防・管理ガイドライン(第3版)」に示された栄養管理項目のQ&Aをもとに解説します。参考にしてください。

Q1.低栄養患者の褥瘡予防には、どのような栄養介入を行うと良いか?

A1.たんぱく質・エネルギー低栄養(PEM)状態の患者に対して、疾患を考慮した上で、高エネルギー・高たんぱく質のサプリメントによる補給を行うことが推奨されています。すなわち、通常の食事だけでは十分な栄養摂取が難しいPEM患者における高エネルギー・高たんぱく質のサプリメント(1日200kcal程度の栄養補助食品)の追加は、褥瘡予防に対して効果があるとされていますので、経腸栄養剤を選択する場合などにも、エネルギー面では、1.5~2.0kcal/mLと少量で十分なエネルギー補給が行えるものを選択したり、たんぱく質含有量の多いものを選択することが求められます。(ex. ペムベスト®)

Q2.褥瘡患者にはどのような栄養補給を行うのが良いか?

A2.(詳細は、下記に栄養管理のポイントとして述べますが)①褥瘡治癒のための必要エネルギーとして、基礎エネルギー消費量(BEE)の1.5倍以上を補給することが推奨されており、NPUAP/EPUAPのガイドラインにおいては、30~35kcal/kgが望ましいとされています。②たんぱく質量については、経管栄養にて高たんぱく質栄養剤(エネルギー比25%)の投与を行った場合に、褥瘡面積の縮小が見られたとの報告もあり、NPUAP/EPUAPのガイドラインでは、疾患を考慮しながら1.25~1.5g/kg/dayを推奨しています。しかし、今回のガイドラインでは、必要量に見合ったたんぱく質を補給するとして具体的数値の提示は行われていないのが現状です。特に、後期高齢者などでは、腎機能が低下している場合もありますので、注意してたんぱく質投与量を設定しましょう。

Q3.褥瘡患者に特定の栄養素を補給することは有効か?

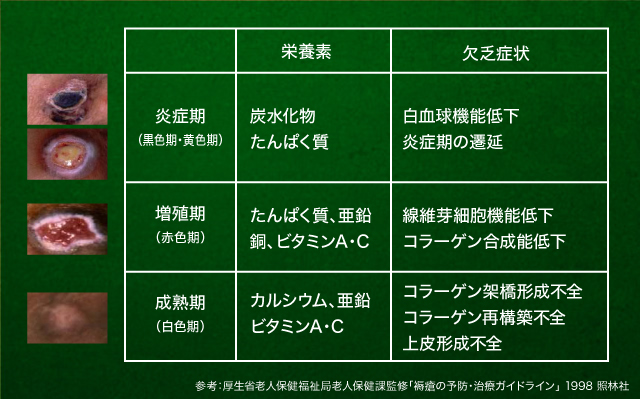

A3.褥瘡の予防および治癒において、「亜鉛」「アルギニン」「アスコルビン酸」などの投与が有効であったとの報告もありますが、エビデンスレベルの高い有用文献が少ないため、ガイドラインでは「欠乏がないように補給してもよい」との記述になっています。すなわち、特定の栄養素のみで褥瘡の栄養管理は困難であり、図3のように、種々栄養素を褥瘡の病期、レベルに応じて過不足無く補給することが重要であると考えてください。特に「亜鉛やアルギニン」はコラーゲンの合成に関与し、肉芽形成に重要な役割を果たすことから、病期に応じて、ビタミンやミネラルといった微量栄養素を強化した栄養剤を有効に活用しましょう。(ex. アルジネード®、ブイ・クレス®)

図3:褥瘡のレベルと栄養管理 記事/インライン画像

02 基本となる栄養量設定

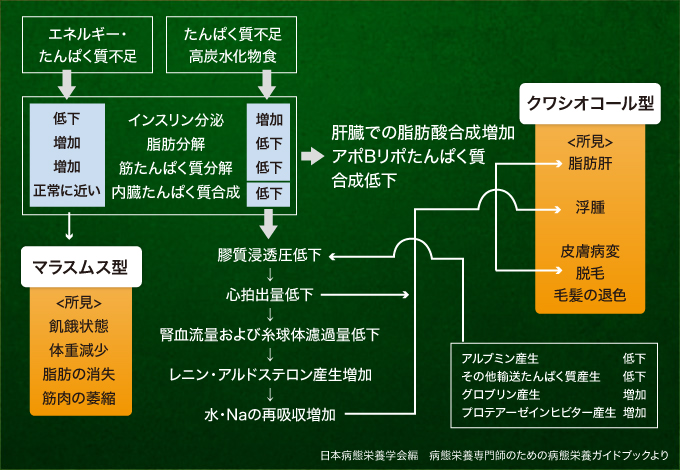

褥瘡患者に見られる「低栄養状態」には、図4のように「マラスムス型」や「クワシオコール型」と呼ばれる栄養不良が存在します。栄養不足のタイプを適切に判断して、以下に示します各種栄養量の設定を行うことが重要です。

図4:低栄養の発生要因 記事/インライン画像

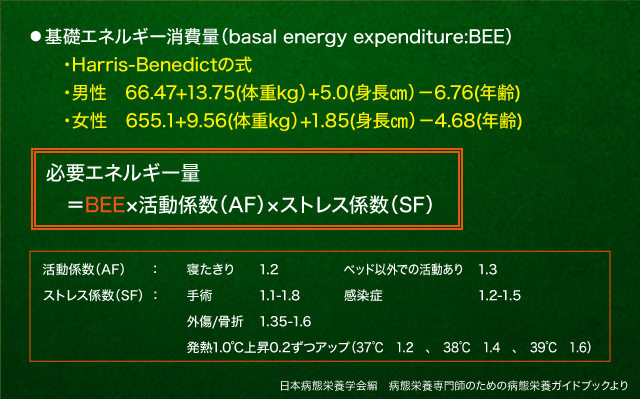

(1)必要エネルギー量の設定

褥瘡が発生していることにより身体への侵襲、感染などによりエネルギー需要量が増大していることは理解に難しくありません。すなわち、必要エネルギー量の設定については、EPUAP/NPUAP合同ガイドライン1)においても30~35kcal/kgの投与量が望ましいとされていることから、十分なエネルギー量を確保することが重要です。また、十分なエネルギー量の補給は、たんぱく質と補給による創傷治癒効果を促進する意味からも重要となりますが、常に投与後の栄養状態を確認しながら投与量を再調整する必要があることを念頭に置いて栄養管理を進めて頂く必要があります。

一方、急性期の患者には間接熱量計などによる基礎代謝量(BEE)の実測を行うことが推奨されていますが、BEEが実測できない場合には、一般的に基礎代謝量の算出にハリス・ベネディクトの式を用いて設定を行います。注意点としては、ストレス係数(SF)の設定で、褥瘡があれば1.5と設定することが多くの書物に記載されていますが、あくまでも、患者の体重変化(増減)を確認し、繰り返し設定されたエネルギー投与量が適切であったかなどのチェックと見直しを行うことが必要です。特に、これまで絶食状態が続いていたり、摂取量がほとんどない患者へ高エネルギーを投与した場合には、「リフィーデイング症候群」が危惧されるので、最大限の注意を払って設定とチェックを行って頂く必要があります。(2)必要たんぱく質量の設定

急性期褥瘡で炎症の強い時期には、炭水化物の不足により白血球機能が低下し、たんぱく質の不足により炎症が遷延するとされています。そこで、褥瘡でのたんぱく質の摂取目安量は、1.25~1.5g/kg/dayの高たんぱく質による栄養管理が基本とされており、さらに、術後や外傷、感染症など急性期の代謝亢進ストレスが発生している場合には、たんぱく質必要量はさらに増加し1.5~2.0g/kg/dayの高たんぱく質による栄養管理が有用とされています。ここでも、褥瘡があるからといって、いきなり高たんぱく質な食事を提供(投与)するのではなく、これまでの食事摂取量などを確認し、一度1.0~1.2g/kg/day程度に設定し、特に高齢者では、栄養状態や腎機能(BUN/Cr、NH3)などのモニタリングを行いながら補正することが推奨されています。(DESIGNのdepthを活用する場合においても、3未満:1.25~1.5 g/kg/day、4以上:1.5~ 2.0 g/kg/dayとしてたんぱく質補給の目安量とすることも多く、皮膚の細胞を正常に働かせるためには、「必須アミノ酸」を含むたんぱく質を十分摂取させることが必要です。)特に、肉芽形成期にはたんぱく質、亜鉛の不足が線維芽細胞機能を低下させることになり、条件付必須アミノ酸としてアルギニンも注目されており、免疫機能、創部におけるコラーゲン沈着や創部に酸素や栄養を供給するための血流改善に関与し、生体が侵襲を受けた状態になると不足するとされているので、注意が必要です。

(3)水分補給の必要性と設定方法

体内の水分は不感蒸泄、排尿、排便などから安静時においても1500mL前後が、活動時には2500mL前後が排泄発散するため、水分摂取を怠ると生命維持にも大きな影響を及ぼすことになります。水分自体は生命維持に必要な酵素や電解質、ビタミンなど各種化学伝達物質の溶媒としても働くなど生体には無くてはならない栄養成分であり、皮膚にも同様に必要不可欠な栄養成分であることは理解に難しくないと思います。

さて、水分に対する要求度が低いとされる高齢者であっても、体重当たり30~35 mL/kg/dayは必要とされ、25 mL/kg/day以下になってしまう場合は早急な対応が求められます。また、発熱などで体温が37℃を超えた場合、必要水分量は体温が1℃上昇ごとに150mL/dayを増やすことを目安と考えており、重要な栄養成分であることを認識頂きたいと思っています。- 参考文献:

-

- European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel: Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. National Pressure Ulcer Advisory Panel, Washington DC, 2009

- 上瀬英彦:在宅高齢者と亜鉛.臨床栄養,99(1):55-64,2001

ラップ療法 -ラップ療法は有効なのですか?

-

記事/インライン画像

-

群馬大学 名誉教授

石川 治 先生

- ラップ療法は有効なのですか?

-

医療従事者の経験に基づいたアイデアにより、科学的検証に耐える新規薬剤、治療方法、手術手技などが実現化されて医療は進歩してきた。ドレッシング治療に関しては、漁師は傷に昆布を巻いて治したという伝承や、戦時中にはセロハン紙(ご存知ない方がいるかも知れないが)を創部に貼付したとする記録がある。その後、湿潤環境を保つことが創傷治癒には好条件であることが科学的に証明され、古い治療法が実は科学的にも理に適ったものであることが理解されるようになった。いわゆるラップ療法(以下、ラップ療法)も医療従事者のアイデアから生まれたものの1つである。材料が廉価でコスト削減効果があり、有効例が喧伝されたことから一躍ブームとなった。

ラップ療法の有効性に関する臨床的検証に関しては、周到に計画されたランダム化比較試験が1編(水原章浩ほか。日本褥瘡学会誌 13(2):134-141, 2011)ある。この検討では、体幹、転子部のⅡ度もしくはⅢ度の褥瘡で、壊死組織が総面積の20%以下で炎症・感染がなく、ポケットはあっても2cm以下のものを対象としている。その結果、標準的治療群とラップ療法群との間で複数の治療効果指標に有意差を認めなかったとしている。この臨床研究の重要なポイントは、「ラップ療法により標準的治療と同等の効果を得るには、正しく創を評価してラップ療法に適した褥瘡を選ぶという必要条件が存在する」ことであると筆者は理解している。

ラップ療法には2つの問題点がある。①ラップが医療用材料ではないこと、②ラップ療法がすべての病期に使用できる万能の治療法ではないことをすべての医療者が理解していないことである。①に関して、病院や施設ではラップではなく、医療用のポリウレタンフィルム材(オプサイトフレキシフィックス、優肌パーミロールなど)の使用を薦める。②に関して、ラップ療法に限ったことではないが、すべての外用薬やドレッシング材も万能ではなく、褥瘡(創傷)の状態に適したものを適宜使用しなければならない。したがって、褥瘡の状態を正しく評価(診断)できなければ褥瘡の局所治療を行うべきではない。これは褥瘡に限らず、医療の基本である。

ドレッシング材関連

-

記事/インライン画像

-

群馬大学医学部附属病院 看護部 スキンケア外来 副看護師長 皮膚・排泄ケア認定看護師

松井 佐知子 先生

- 滲出液の量に応じたドレッシング材選択のポイントを教えてください。

-

ドレッシング材は、滲出液をコントロールして創を適度な湿潤環境に整え、自然治癒力を発揮させ創治癒を促進させます。創の状態をアセスメントし、創の治癒過程に応じたドレッシング材を選択することが必要です。ドレッシング材を選択する場合、滲出液の量が多い、または少ないなど「滲出液の量」をアセスメントして、創傷治癒過程に応じて吸収力を考慮したドレッシング材を使用することが多いと思います。それぞれのドレッシング材は、滲出液の吸収力に違いがあります。滲出液が多ければ過剰な滲出液を吸収し、創周囲皮膚の浸軟を避ける、また、滲出液が少なければ創面の乾燥を避け、適度な湿潤環境を整える必要があります。滲出液の少ない創に吸水性の高いドレッシング材を選択すると、滲出液を吸収しすぎて創を乾燥させ、創治癒を遅らせることがあるので注意が必要です。

ドレッシング材は滲出液が染み出てくる状況を交換間隔の目安とします。交換間隔が1日に数回と頻繁となる場合は、滲出液の量に応じたドレッシング材選択を考慮する必要があります。頻回な交換は、剥離刺激により皮膚の二次損傷を引き起こします。また、過剰な滲出液が漏れ出したまま放置すると、創周囲皮膚が浸軟し創治癒遅延を引き起こします。滲出液の量や性状、創周囲皮膚、創の変化をよく観察し、適切なドレッシング材を選択します。

ドレッシング材は、①創面を閉鎖し湿潤環境を形成させる、②乾燥した創を湿潤させる、③滲出液を吸収し保持するという3つの機能に分類されます。以下は、滲出液の量を考慮したドレッシング材の選択です。滲出液が少ない場合

乾燥した壊死組織のある創に対しては、水分を供給し軟化させ、自己融解を促すハイドロジェル(製品例:グラニュゲル)を選択します。シート状とジェル状のタイプがあります。

創面に肉芽組織が形成され上皮化が進んでいる時期は、創面を閉鎖し湿潤環境を保持するハイドロコロイド(製品例:デュオアクティブCGF)や薄型のポリウレタンフォーム(製品例:ハイドロサイト薄型)を選択します。滲出液が多い場合

吸水性が高く、滲出液を保持し湿潤環境を保つポリウレタンフォーム(製品例:ハイドロサイトプラス標準型)、ハイドロファイバー(製品例:アクアセル)、アルギン酸塩(製品例:カルトスタット)、アルギン酸/CMC(製品例:アスキナソーブ)、ポリウレタンフォーム/ソフトシリコン(製品例:メピレックスボーダー)、アルギン酸フォーム(製品例:クラビオFG)、キチン(製品例:べスキチンW‐A)、ハイドロポリマー(製品例:ティエール)を選択します。シート状やリボン状、粘着性と非固着性、粘着剤の違いなどそれぞれ特徴がありますので、創の深さや創周囲皮膚の状況に合わせて選択しましょう。

滲出液が少ない~多い場合

創接触部にハイドロファイバー、粘着部にハイドロコロイドを使用したドレッシング材(製品例:バーシバXC)があります。滲出液の吸収・保持、水蒸気透過性を低く抑えた外層で、滲出液が少量から多量な創まで対応します。

- ドレッシング材を使用する際の留意点を教えてください。

(感染が疑われる創に対する適用、保険上使用できる期間等) -

感染が疑われる創に対する適用

感染や炎症がある場合は、毎日の洗浄が必要ですから、剥離刺激の少ない低粘着性のドレッシング材を使用します。ドレッシング材使用の基本は、「感染のない創」ですが、感染やクリティカルコロナイゼーション(臨界的定着)が疑われる場合は、抗菌効果のある銀含有ハイドロファイバー(製品例:アクアセルAg)やアルギン酸Ag(製品例:アルジサイト銀)を選択します。これらのドレッシング材は、滲出液を吸収・ゲル化し、銀イオンにより抗菌効果を発揮します。

発赤・腫脹・熱感・疼痛・膿性滲出液がみられる感染創に対して、ドレッシング材で密閉閉鎖環境に置くと細菌の繁殖が起こり感染を助長させます。つまり密閉閉鎖するドレッシング材の使用は、適さないということになります。また、多量の膿汁や悪臭がある場合は、ドレッシング材の使用は適さないので避けましょう。保険上使用できる期間

ドレッシング材は特定保険医療材料で、保険上の機能区分では「真皮に至る創傷用」「皮下組織に至る創傷用:標準型」「皮下組織に至る創傷用:異形型」「筋・骨に至る創傷用」に分類され、それぞれ償還価格が違います。保険適用期間は2週間と制限がありますが、特別な場合(主治医がさらに1週間の延長を必要とした場合)、3週間までを限度として算定できます。しかし、DPCを導入している病院施設では、保険適用されず入院治療として包括されます。ドレッシング材の単価は高価であるため、ランニングコストを考慮した創の状態に応じた適切なドレッシング材の選択使用が重要です。

表(2012年4月現在) 機能区分 償還価格 真皮に至る創傷用 7円/cm2 皮下組織に至る創傷用:標準型 12円/cm2 皮下組織に至る創傷用:異形型 36円/g 筋・骨に至る創傷用 25円/cm2

- ドレッシング材を使用する際に創周囲のスキンケアで気をつけることは何ですか?

(貼る前、剥がす時) -

貼る前

創周囲のスキンケアは、創傷治癒促進に関与しています。ドレッシング交換時には必ず洗浄剤を用いて、十分な量の微温湯で洗浄します。創周囲の洗浄は、ドレッシング材を貼付する範囲全体を行います。創周囲にはドレッシング材や滲出液による不溶性の蛋白質や脂質などの汚れが付着しているため、洗浄剤を泡立てて愛護的に洗浄します。洗浄剤を泡立てることにより、界面張力で汚れを浮き上がらせます。洗浄剤の残留は皮膚障害の要因となるため、十分な量の微温湯で洗い流し、洗浄剤の残留を減少させます。洗浄後は、物理的刺激を避けるよう柔らかいガーゼなどで押さえるように水分を拭き取ります。

皮膚が脆弱な場合、ドレッシング材貼付前に被膜剤を使用して創周囲皮膚を保護することがあります。またドライスキンの場合、物理的刺激を受けやすいため、ローションタイプの保湿剤の使用や保湿成分配合の洗浄剤の使用を考慮し、予防的スキンケアを行います。

褥瘡部位が排泄物で汚染される可能性がある場合は、排泄物の侵入を防ぐよう排泄物の管理やドレッシング材貼付時の工夫が必要です。剥がす時

ドレッシング材の交換時は、ドレッシング材のずれやよれ、滲出液の漏れがないかなどを観察します。適切なドレッシング材の貼付方法や選択のアセスメントとなります。ドレッシング材を剥がす時は、新生した組織を損傷しないよう、また二次損傷を起こさないようドレッシング材の種類に合わせた剥がし方を行います。それぞれのドレッシング材により、皮膚と平行に剥がすものや皮膚に対して120~150度の角度で剥がすものがありますので、皮膚を押さえながらゆっくりと慎重に剥がします。皮膚と垂直に上方向に剥がすと皮膚損傷の要因となりますので避けましょう。粘着力が強く剥がしにくい場合は、剥離剤を用いて剥がすようにしましょう。二次損傷の可能性が高い菲薄化した脆弱な皮膚の場合は、剥離刺激の少ないシリコンドレッシング材や低刺激性ドレッシング材の使用を考慮します。

体圧分散寝具の選び方

-

記事/インライン画像

-

山口県立大学 看護栄養学部 教授

兼担:山口県立大学大学院 健康福祉学研究科 科長

田中 マキ子 先生

- 体圧分散寝具の種類はどんなものがあるの?

-

体圧分散寝具は、ヒトの身体には凹凸(生理的彎曲)があるため、身体と寝具との接触領域に制限が加わりますが、沈めるや包む、経時的な接触部分の変化によって、接触領域や部分に加わる圧を調整しようとするものです。体圧分散寝具は、使用方法・素材・機能の3要素に分類されます。

使用方法からみた体圧分散寝具の分類では、特殊ベッド、交換マットレス、上敷マットレス、リバーシブルマットレスがあり、沈み込みが大きい順は、特殊ベッド>交換>上敷・リバーシブルとなります。また、素材の圧縮特性は「沈める」、流動性は「包む」に関連し、機能は、「沈める」「包む」「経時的な接触部分の変化」に関連すると指摘されます1)。

世に多く製品として流通している体圧分散寝具は、以下の表のように、素材別の特性と機能低下としてまとめることができます。表:素材別にみた体圧分散寝具の特性等一覧 素材 特性 機能低下 エア - マット内圧調整により患者個々の状態に応じた体圧調整ができる

- セル構造が単層と多層のものがあり、各セルの圧の切り替えが自動に起こる仕組みを持つ

- 動力を要する

- 鋭利なものによる刺激で、セルがパンク(破損)し、エアが漏れる

- 付属ポンプモーターのトラブルが起こりうる

ウォーター - 水の量により、患者個々の状態に応じた体圧調整ができる

- 動力を要さない

- 水が時間とともに蒸発する

- マットレスが破損等起こすと水が漏れ出す

ウレタン

フォーム- 反発力の異なるウレタンフォームを組み合わせることで、体圧分散機能を多彩に設定できる

- 動力を要さない

- 水(汗)に弱く、機能が損なわれる

- 年月が経つとへたりが起こり体圧分散性能が低下する

ゲル

またはゴム- 表面を拭くなどでき、清潔に管理できる

- 動力を要さない

- ゲルを包む被覆材が破損し、内容物が洩れ出す場合もある

- ゲルを包む被覆材の劣化により、体圧分散性能が低下する

ハイブリッド - 2種類以上の素材の長所を組み合わせることができる

エアとウレタンフォーム、ゲル/ゴムとウレタンフォーム等の組み合わせがある

- 体圧分散効果を評価するための十分なデータの蓄積に欠ける

- 出典:

-

日本褥瘡学会編集「在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第2版」日本褥瘡学会 発行元:照林社 2012:57 「表 体圧分散寝具の種類」の一部改編

- 引用文献:

-

- 日本褥瘡学会編集「褥瘡予防・管理ガイドライン」日本褥瘡学会 発行元:照林社 2009:49

- 体圧分散寝具の選び方はどうしたらいいの?

-

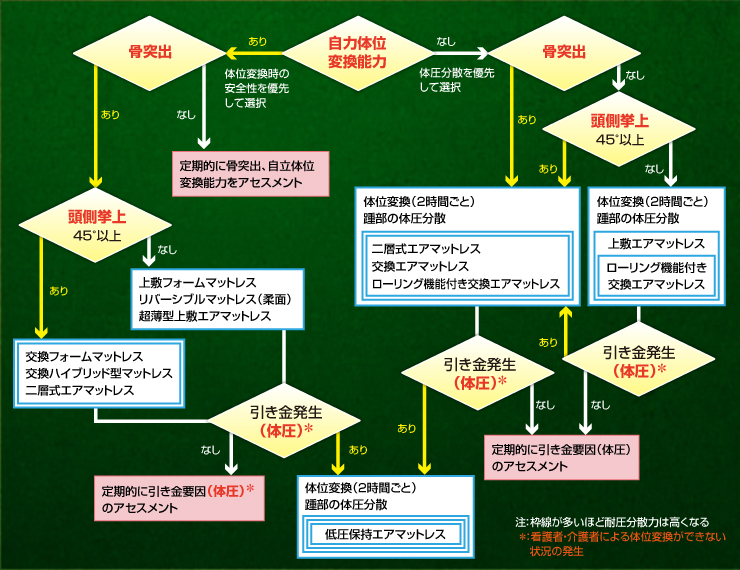

体圧分散寝具は、患者の状況や条件に応じて選択する必要がありますが、一応の選択基準が示されています1)。

まず、自力体位変換ができるか否かで、体圧分散寝具の素材を決定します。自力体位変換が「あり」の場合は、沈み込み等による可動性を妨げない素材(例えば、ウレタンフォーム)を選択します。自力体位変換能力が「なし」の場合は、エア等の素材を選択します。

次には、日本人に特異的な要因としてあげられる骨突出の有無により、体圧分散寝具を選択します。骨突出「あり」の場合には、二層式エアセルマットレスが有効とされています。さらに、頭側拳上を45度以上にする場合が「ある」時には、底付き防止と共に姿勢保持機能がある厚み10cm以上の体圧分散寝具を選択するとなっています。以下、その選択方法を図に示します。(図1)

このように体圧分散寝具は、本来患者に合わせて選択されるべきものです。しかし臨床現場では、体圧分散寝具は高価なものであるため、病院・施設等において十分な数や種類を完備し、患者に適した物を選択することが難しい現状もあります。されど、不適切な体圧分散寝具の選択・使用は、褥瘡を悪化させる他、患者のリハビリテーションを障害し自立の遅延となる可能性もあることを念頭におきましょう。図1:体圧分散寝具の選択基準 記事/インライン画像

- 引用文献:

-

- 日本褥瘡学会編集「在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第2版」日本褥瘡学会 発行元:照林社 2012:58

- 車いすのクッションの種類にはどんなものがあるの?

-

快適な座位を保持するためには、クッションの材質や形状が重要となります。最近は、座圧の適正分布を促し、褥瘡を予防することを目的としたクッションが多く開発されるようになりました。クッションの材質・形状・流動か非流動か、カバーの材質・通気性など、比較検討する項目が多くあります。

ここでは、代表的なクッションの材質(表1)とシートの形状(種類)(表2)についてまとめます。表1:クッションの代表的材質と長所・短所 クッションの材質 長所 短所 ウレタン - 安価

- 軽量

- 管理が容易

- 耐久性が低い

- 水に濡れると劣化する

空気室

(エア)- きめ細かな調整が可能

- 減圧性能が高い

- 水に強く、耐久性が高い

- 調整が難しい

- 高価

- 厚みがある

ゲル、ジェル等の流動体 - ずれ力を吸収する

- 減圧性能が高い

- 水に強く、耐久性が高い

- 重さや冷たさが気になる製品もある

- 高価

- 厚みがある

*ウレタンやゲル/ジェルのハイブリッドもある。長所・短所は、一概に示すことが難しい

- 出典:

-

- 日本褥瘡学会編集「在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第2版」日本褥瘡学会 発行元:照林社 2012:67 表の一部改編

表2:シートの種類と適応等 種類 適応と特徴 留意点 張り調整式

シート- 座位保持装置としては、バックサポート(背もたれ)に用いることが多い。

- 軽度の円背に適応し、体側サポート(体幹パッド)等と組み合わせることもある。

- 軽量、折りたたみが容易なため、車載等携帯性を重視する場合に用いる。

姿勢の保持性は不十分で重度の障害者の機能的座位を目的とした座位保持装置には不向き。 ソリッド式

シート

(平板シート)- さまざまな姿勢に対応可能。

- 成長期でしばしば変更が必要な場合がある。

- 短時間の座位、使用頻度が少ない場合。

接触面が少なく、支持性が低いので、必要に応じて各種保持部品を組み合わせる。

骨突出部の除圧対策が必要。コンターシート

-個別製作-- 体圧分散良好。

- よい姿勢のコントロールとして支持性が得られる。

- 長時間の座位、著明な高・低緊張、強い不随意運動、著しい変形や皮膚の状況が不良な場合。

フィッティングはよいが、体重移動や姿勢変換の制限大。通気性不良。

成長などの変化に対応できない。コンターシート

-既製品-- 平均的なサイズの身体曲面に合わせて製作されており、体圧分散、支持性がある程度得られる。

- 広い範囲の座位保持能力に適応。

個別製作のシートとほぼ同様。価格や供給体制の問題からこれまであまり普及してこなかった。 - 出典:

-

光野 有次 他著「シーティング入門-座位姿勢評価から車いす適合調整まで-」中央法規 2007:84 表3の改編

- 車いすのクッションはどう選んだらいいの?

-

車いすクッションの使用の目的は、1)体圧分散、2)姿勢保持、3)動きを助けるになりますが、この3要素すべてに満点のクッションはありません1)。患者の状況・条件・状態等に応じて、3要素の何を優先しなくてはいけないかを考慮し選択することが重要です。

まず体圧分散については、厚みと沈み込み・柔らかさが重要で、体圧分散寝具と同様です。ただし柔らかいクッションを座面にすると、接触している骨盤は支持されないため不安定になります。不安定な骨盤を土台にすると、その上に繋がる体幹や上肢はバランスを取ろうと緊張する他、動きづらさも誘発するため、体圧分散されつつ座面の安定性が保たれているかアセスメントすることが重要です。

姿勢保持のためには、坐骨の前方支えがあり、骨盤と大腿部を固すぎず・柔らかすぎず、しっかり支えてくれるクッションが必要です。

動きを助けるためには、坐骨の前方支えがあり、骨盤をしっかり支えてくれるクッションとなります。患者のどのような動きを助けたいのか考慮しなくてはなりません。足駆動をする場合では、クッションの大腿部が固すぎると大腿部が下方へ沈まず、足への荷重が十分に行えないなどが起こります。このようにクッション選びは、クッションの機能が十分に発揮され目的が達成されるよう、車いす(座、背、足、角度)との整合性が図れるものを選択するとよいでしょう。

逆に選んではいけないクッションとして、円座・座布団・低反発クッションがあります。ドーナツ型の円座は、座位姿勢及び褥瘡予防の観点からクッションとして選択することは不適です。円座の形状で支えられると骨盤は不安定になり、身体が傾いたり、滑り座り(坐骨座り)になる他、接触面積も狭く、体圧分散が不十分な上に、穴の周囲に圧力やずれ力がかかります。座布団や低反発クッションの使用も不適です。座布団は、固すぎるか柔らかすぎて底付きの原因となります。低反発クッションは、すっぽり臀部が沈みこみ固められたような状態となるため、体重移動が行いにくくなり、動きづらさを起こします。

車いすクッションを使用する目的を理解し、患者に適したクッションを選びましょう。- 引用文献:

-

- 窪田 静 総監修「生活環境整備のための“福祉用具”の使い方」日本看護協会出版会 2010:82