看護師が行う巻き爪ケア

知っておきたいフットケアにおける巻き爪治療の意義

-

- 下北沢病院 爪外来担当看護師 フットケア指導士 西出 薫 氏

「足と糖尿病の専門病院」として、総合的な足病治療に取り組む下北沢病院(東京都)で、看護師としてフットケア指導や爪外来の中心を担う西出 薫さんに、巻き爪治療の意義とポイントをお聞きしました。

巻き爪は誰にでも起こりうるトラブル

足の爪は、歩くことや、体重がかかることで均衡が取れ、正常な状態が保たれています。車椅子や歩行不足などで足に力がかからないことや、足に合わない靴など、さまざまな原因から巻き爪が起こります。

巻き爪は、放置すると陥入爪に進行したり、痛みを我慢してかばい歩きをすることで膝痛や腰痛などのトラブルにつながったりするリスクがあります。そのため、患者さんには早めの対処や日常生活指導が有効です。当院でも、爪外来で巻き爪のケアや指導を受けて痛みがとれただけではなく、靴の選択や履き方、歩き方を正すことで日常生活が快適になったという方が多くいらっしゃいます。

巻き爪治療の基本とポイント

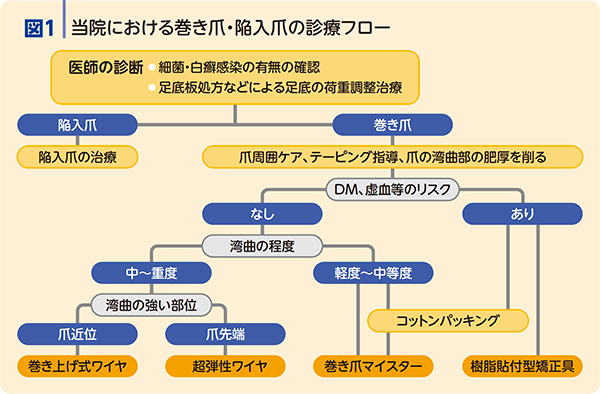

巻き爪治療の基本は保存療法です。当院では初診時、医師が重症度や感染症のリスクなどを診断し、必要に応じてインソールの処方など装具外来への連携を行います。爪外来を紹介された患者さんは担当看護師が爪や爪周囲のケア、テーピング、コットンパッキング、巻き爪矯正ワイヤーなどを用いたり生活指導を行ったりして総合的にケアします。

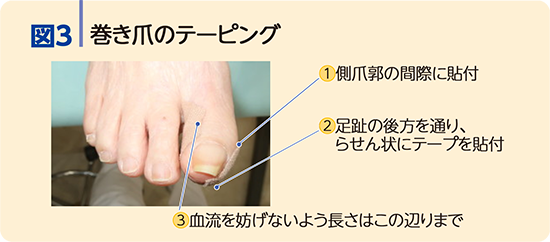

テーピングは、爪が側爪郭に食い込むのを予防するためにテープをらせん状に引っ張りながら貼る方法やテープにスリットを入れて貼る方法があります。継続して行うことが重要ですので、患者さん自身が行いやすく効果的な方法を指導します。

巻き爪が軽度の場合は、コットンパッキングを行うこともあります。これは、コットンをこより状にして爪甲下に入れ込み、爪をマイルドに下から上に持ち上げる方法です。しっかり定着させるため、コットンに接着剤を塗布して固定しています。

他に爪を削る方法がありますが、爪の表面が傷つくと感染リスクが高まるため注意が必要です。ケアをする側も削った爪の粉塵を吸い込んでしまうリスクがありますので、吸引機能やミスト機能付きのフットマシンを使用するなど、十分な対策を行う必要があります。

巻き爪矯正治療の新たな選択肢

図1に、当院における巻き爪治療の流れを示しています。糖尿病(DM)や虚血などのリスクがない場合は、自由診療であることを納得いただいたうえで、爪矯正治療を実施することが多いです。湾曲の程度が中〜重度の場合は超弾性ワイヤーや巻き上げ式ワイヤーが適用になりますが、手技に一定の熟練が必要で、製品によっては講習を受け、使用資格(ライセンス)が必要なものもあります。

軽度〜中等度の場合に選択できる新しい巻き爪矯正具として巻き爪マイスターがあります。巻き爪マイスターはコイルばねに内蔵された超弾性合金ワイヤーで巻き爪を矯正します(図2)。使用する際の特別な資格は不要で、慣れれば看護師でも比較的短時間で装着可能です。しっかり固定できれば、1~2ヵ月程度で著明な改善傾向を示す症例もありますので、適切なサイズ選択を行ったり、確実に固定したりして、途中で外れてしまわないよう適切に装着しましょう。爪の湾曲の状態には個人差があるため、適応・不適応の症例を見分けることや十分な事前学習、装着練習が肝要です。

巻き爪ケアで患者さんを笑顔に

巻き爪をはじめ、足のトラブルは患者さんの日常生活や精神面にも大きく影響するため、トラブルが解決されて患者さんが明るい笑顔になられるのは本当に嬉しいことです。

しかし、巻き爪ケアを甘くみてはいけません。ケアの基本を忠実に行い、経験を積むことが重要です。同時に、患者さんとの会話やコミュニケーションも大切です。患者さんが自分なりに工夫されていることを傾聴し、間違ったケアになっていないかを見極め、より効果的なセルフケアが行えるよう支援を行っています。また、巻き爪の改善後は再発予防が非常に重要です。適切な靴の選択、足の甲が紐やベルトなどで固定されてつま先側に負担がかからないこと、歩く際の足趾の力の入れ方、保湿ケアなど、巻き爪を改善させるケアを行いながら毎回話題にします。次回受診時にどこまで改善できているかをさりげなく聞き出し、できていることは褒め、できていなかったことは次回までの課題として実行を約束します。

以上のように看護師が巻き爪外来の実践を通し、より多くの苦痛を伴う患者さんにご満足いただけるケアを提供することがやりがいであり、最新情報収集やスキルアップすることへのモチベーションになっています。

以下の内容はWEB版のみの追加記事です

巻き爪と陥入爪を混同しないようにしましょう

巻き爪とは、爪の両側または片側が異常に内側に巻いている状態のことをいいます。巻き爪だけでは治療の対象にはなりませんが、痛かったり炎症や出血を起こしたりすると、ケアや治療が必要です。もともと爪は巻こうとする性質を持っていますが、通常、歩行などにより下からの荷重がかかることで、正常な爪の状態が保たれています。寝たきりの方や車いす生活など、歩行されない方は、全部の足趾が巻き爪になっていることが多いです。また、片麻痺の方は患側の爪が巻き爪になっている場合が非常に多いです。

一方、陥入爪は爪が爪の側面の皮膚(側爪郭)に刺さっている症状のことです。深爪などでできた爪棘が原因の場合や、オーバーネイルといって先天的に爪のサイズが足趾の幅に対して大きすぎ、荷重がかかると爪が側爪郭に食い込んでしまう場合があります。つまり爪が巻いていなくても陥入爪になることがあります。巻き爪と陥入爪が併発していることも多いため混同されがちですが、治療が異なりますので、両者の違いを認識しておく必要があります。

コットンパッキング、テーピング法は継続することで効果が発揮される

コットンパッキングは、コットンをこより状にして爪の下側に入れ込み、爪をマイルドに下から上に持ち上げる方法です。爪用ゾンデやアドソン鑷子などを用いて両サイドの側爪郭と爪先をコの字に取り囲むように入れ込みます。患者さんご自身で取り外しを希望される場合は、コットンの詰め方を指導しますが、先に挙げたように、爪は放っておくと巻く性質があるため、継続しないと意味がなくなってしまいます。実際、高齢の方や爪先まで手が届きにくい方をはじめ、コットンパッキングは自身では継続が難しいという人が9割以上いるため、液状の瞬間接着剤をコットンに滴下して爪とコットンをしっかり固定します。こうすることでコットンが爪下の形状にぴったり合った形状で硬化し、爪甲下を支えます。そうしておくと、毎日お風呂やシャワーに入っても、1ヵ月ぐらいは定着します。足先を洗うときは石鹸を泡立てて手でやさしく1本ずつ洗うように指導しています。

巻き爪におけるテーピングは、爪の周囲にテープをらせん状に貼って、爪と皮膚を引き離し、爪が皮膚に食い込むのを予防する方法です。

テーピングも継続が必要ですが、こちらは次の受診まで貼り続けるわけにはいかないので、何種類かある方法のうち、患者さんが実践可能なものを指導しています。

2.5cm幅のテーピングテープを薬局などで購入いただき、あらかじめテーピングする長さにカットして保管しておくと毎日交換するときに手間がかからず継続しやすくなります。

自由診療を実施するにあたり気をつけていること

当院では、初診から自由診療を実施することはありません。必ず初診は保険診療で行い、爪外来(自由診療)で治療すべきかどうかを医師が判断します。そうすることによって患者さんも安心感がありますし、自由診療を実施する側も不安になることはありません。

自由診療は、説明不足によってトラブルを招くこともあります。患者さんには、なぜ巻き爪の治療は自由診療なのか、保険診療と自由診療の違いは何か、といった疑問が生じやすいので、信頼関係を築くためにも、費用や期待できる効果に納得いただいたうえで進めていく必要があります。そのため受診にあたっては、予め説明用リーフレットをお渡ししたり、診療についての動画をご覧いただいたりするなど、不安を取り除く工夫をしています。

2020/11/11開催

看護の質を高めるフットケアセミナー「ナースが行う巻き爪ケア」動画

看護におけるフットケアの第一人者である西田壽代先生に、ナースが行うべきフットケアの全体像から爪ケアを行う意義、爪のアセスメントのポイント、巻き爪への対処等についてご講演いただきました。

- 演者:

-

- 足のナースクリニック代表

(社) 日本トータルフットマネジメント協会会長

皮膚・排泄ケア認定看護師 西田 壽代 先生

- 足のナースクリニック代表

「ナースが行う巻き爪ケア」皮膚・排泄ケア認定看護師 西田 壽代 先生

チャプターリスト

- chapter01

- ナースが行うべきフットケア

- chapter02

- 爪ケアの意義と糖尿病合併症管理料の算定要件

- chapter03

- 爪甲周辺の名称

- chapter04

- 爪のアセスメント~爪用ゾンデの使い方~

- chapter05

- 足の爪の切り方・ケア

- chapter06

- 巻き爪と陥入爪の違い

- chapter07

- 巻き爪の原因

- chapter08

- 巻いた爪の切り方

- chapter09

- 肥厚爪の見分け方のめやす

- chapter10

- 巻き爪の処置、巻き爪マイスターについて

- chapter11

- 痛みの原因とテーピング法、コットンパッキング法

- chapter12

- 足の爪が物語ること