原発性腋窩多汗症 Q&A集

- 監修:

-

- 横関皮膚科クリニック 院長東京医科歯科大学 名誉教授横関 博雄 先生

初めて原発性腋窩多汗症の治療をするとき、さまざまな疑問を生じ治療に迷うことがありませんか? 今回は、そのような疑問にお答えするためのQ&Aをご用意しました。

- Q1原発性腋窩多汗症のうち、どのような患者さんが治療対象となりますか?

-

- A1

- 原発性腋窩多汗症の診断基準に該当し、日常生活に困るため治療を希望している方が治療対象となります。原発性腋窩多汗症の診断と重症度判定は比較的容易に行うことができます。治療の第一選択は外用薬になります。この際、どのような患者さんを治療対象とするかは、症状や重症度では判断しません。「原発性腋窩多汗症によって日常生活に支障を感じているか否か」が、治療対象を判断する最も重要な要素となります。

- Q2原発性腋窩多汗症はワキガ(腋臭症)と何が違うのですか?

-

- A2

-

原発性腋窩多汗症と腋臭症はどちらも脇汗が関連する疾患ですが、原発性腋窩多汗症はエクリン汗腺からの発汗が原因、腋臭症はアポクリン汗腺からの発汗が原因という違いがあります。エクリン汗腺とアポクリン汗腺には次のような違いがあります。

エクリン汗腺 アポクリン汗腺 体温調節機能を担う

ほぼ全身に分布(手掌、足底、腋窩に多い)

汗の成分はほとんど水分で無機質を含む

サラッとしていて無色

汗のニオイは発生しにくい

コリン作動性明らかな機能は不明(体温調節機能はない)

腋窩、外耳道、乳輪、外陰部など限られた部位

汗の成分に脂肪酸やたんぱく質を含む

粘稠性で乳白色

汗の成分で皮膚常在菌が繁殖し異臭を生じる

アドレナリン作動性脇にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺の両方があるため、原発性腋窩多汗症と腋臭症のどちらも生じる可能性があります。また、治療法にも違いがあります。原発性腋窩多汗症の治療は発汗量を減らすことが治療目標になります。一方、腋臭症では発汗量を減らすことも有用とされていますが、ニオイと細菌への対策(除菌シートによる清拭など)も必要です。(引用:日本形成外科学会 形成外科診療ガイドライン1 2021年版 腋臭症診療ガイドライン )

- Q3最初はどのような治療をすればいいですか?

-

- A3

-

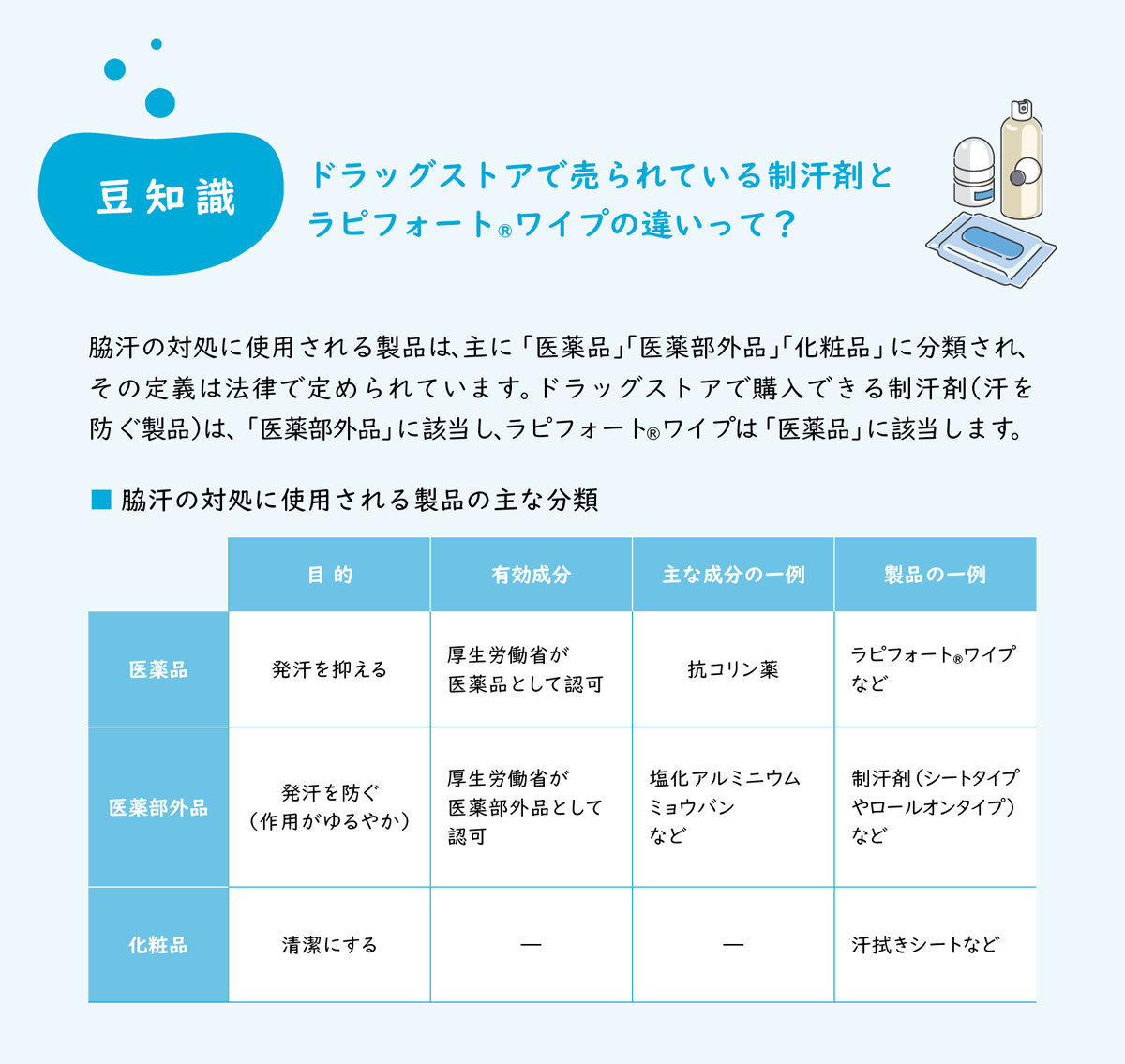

ガイドラインでは外用抗コリン薬および塩化アルミニウム外用療法が推奨されています。保険適用となる治療法であれば、外用抗コリン薬による治療から開始します。外用抗コリン薬は1日1回、両腋窩に塗布することで効果を発揮します。

外用抗コリン薬が登場する以前は、保険適用の治療薬がなく病院での治療が行いにくい状況でしたが、現在では外用抗コリン薬を処方できるようになりました。市販品として医薬部外品や化粧品もありますので、これらの特性を踏まえたうえで治療するのがよいでしょう。記事/インライン画像

- Q4治療はいつまで続ければいいですか?

-

- A4

-

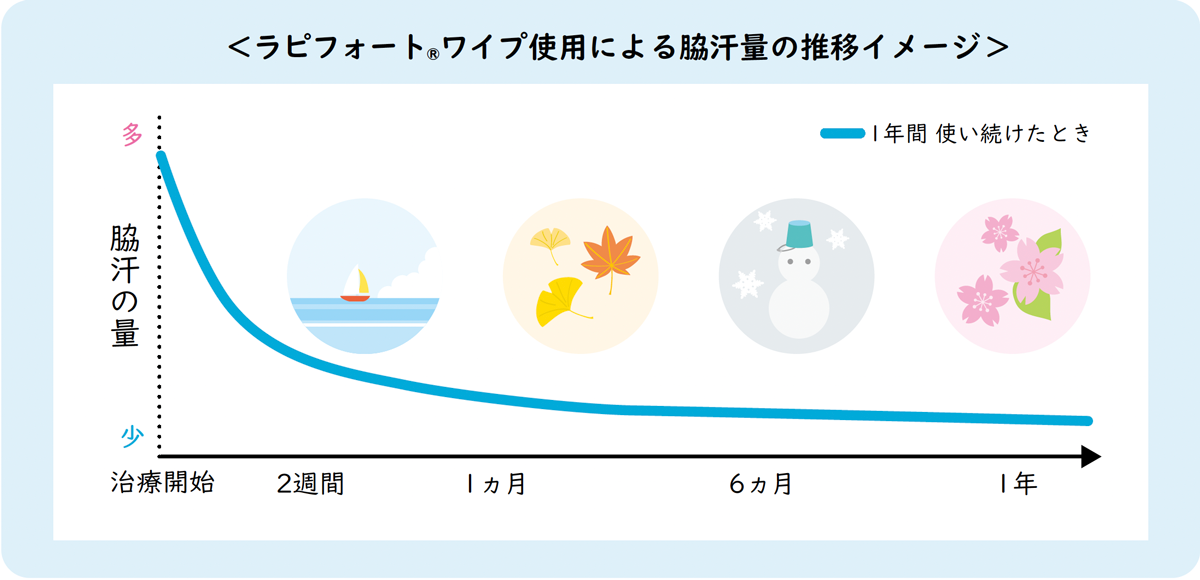

外用抗コリン薬は、毎日継続することで次第に効果を発揮する薬剤です。きちんと毎日の塗布を継続すれば、脇汗の量が減っていき、それとともに日常生活での困りごとも減っていくでしょう。1日1回、両腋窩への塗布を、まずは1カ月を目安として継続するよう患者さんに説明ください。

ラピフォート®ワイプは長期にコントロールすることで日常生活の困りごとを減らすことが期待できます。記事/インライン画像

- Q5外用抗コリン薬を処方するに当たって、患者さんに特に注意していただく必要がある有害事象はありますか?

-

- A5

-

外用抗コリン薬は、抗コリン作用によるさまざまな有害事象を生じるリスクがあります。その中でも、特に次の症状に注意する必要があります。

- ・眼の調節障害:散瞳、羞明、霧視など

- ・抗コリン作用による全身症状:口渇、尿閉、排尿困難、傾眠、めまいなど

- ・発汗減少に伴う熱中症

薬剤使用後の手洗いが不十分であったり洗い忘れたりして、眼の周囲を触れたため調節障害を生じたと考えられる報告もみられます。ご処方に当たっては、外用抗コリン薬使用後の手洗いについて十分な説明をお願いします。

- Q6原発性腋窩多汗症の相談を患者さんにしてもらうための方法として、どのような工夫が必要でしょうか?

-

- A6

-

外用抗コリン薬が原発性腋窩多汗症治療薬として承認されて以降、受診の啓発は進んできました。しかしいまだに十分と言えない状況です。「病院やクリニックで治療できるの?」「脇汗の治療は怖い/痛そう」「結構治療費がかかって大変そう」などといった方がまだまだおられます。そうした方々に、少しでも治療への興味を持っていただけるよう、まずは疾患啓発ポスターの院内掲示や小冊子の設置を行ってみてはいかがでしょう。ホームページへの掲載やSNSでの発信も有効です。少し目線を変えて、問診票に工夫を施すという手もあります。ポスター設置とホームページへの掲載を合わせて行うなど、複数の取り組みを実施するとより多くの患者さんの受診が見込まれます。

小冊子 記事/インライン画像

ポスター 記事/インライン画像