痔の診療におけるかかりつけ医の役割

日常診療において、内科医等のかかりつけ医*の先生が痔の患者さんを診察される機会があるかと存じます。痔の患者さんが肛門科専門医ではなく、まず最初にかかりつけ医の先生を受診される背景や、まだ医療機関を受診されていない患者さんが多いという実情から、痔の診療におけるかかりつけ医の役割をご紹介します。

*:ここで言う「かかりつけ医」とは肛門科専門医以外の「非専門医」の先生方を指します。かかりつけ医が痔を診療する理由

|

記事/インライン画像

|

痔疾患の診療状況 |

記事/インライン画像

|

|

|

診療する医師側

|

|||

|

記事/インライン画像

|

記事/インライン画像

|

||

|

適切な医療行為を受けないことで、痔の悪化や痔以外の重大な疾患(大腸がん、クローン病)を見逃す要因にもなります。 |

痔疾患は、日常よくみられる身近な疾患であり(図7)、実際に痔を診療しているかかりつけ医の先生方も多くおられます。 |

||

|

記事/インライン画像

|

|||

|

痔の治療において、セルフメディケーションで済ませる患者さんの割合は多いですが、痔の悪化や痔以外の重大な疾患を見逃す可能性もあり、患者さんにとって身近なかかりつけ医による治療介入が必要です。 |

|||

上記より、内科医等のかかりつけ医の先生方が日常診療で痔の患者さんを診療する機会は多いと考えられます。また、痔の治療行為の中心は保存的治療(生活指導と薬物療法)であることから、非専門の医師でも比較的診療しやすい疾患であると考えられます。

以下、患者さん側の受診状況、医師側の診療状況を紹介します。

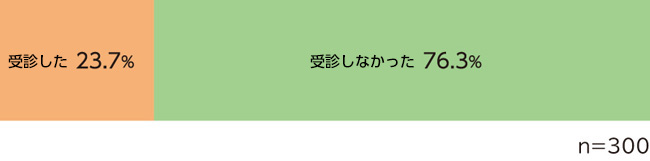

1. 痔の患者さんの受診状況

医療機関への受診率が低い

痔になっても、約2割の方しか医療機関を受診しませんでした。

- 調査方法:インターネット調査、郵送調査(70歳代のみ)

- 調査対象:2008年~2010年の3年間で痔の症状があった15~79歳の女性、300例

- 調査期間:2010年11月~12月

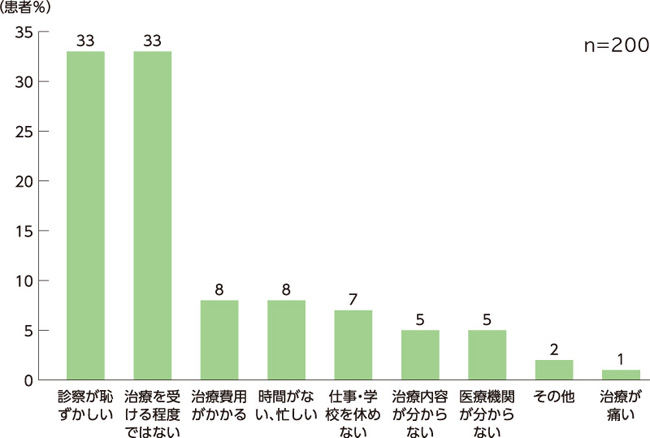

痔になっても、医療機関を受診しない理由として、「診察が恥ずかしい」が最も多い回答でした。「治療を受ける程度ではない」という回答も同数あり、主に羞恥心と症状の自己判断が、医療機関での受診の敬遠傾向に関与している可能性があります。

- 調査方法:インターネット調査

- 調査対象:痔疾患を持ち、医療機関を受診または2012年~2013年の過去1年間にOTC薬を使用した患者、400例(医療機関受診200例、OTC薬のみ200例)

- 調査期間:2013年5月

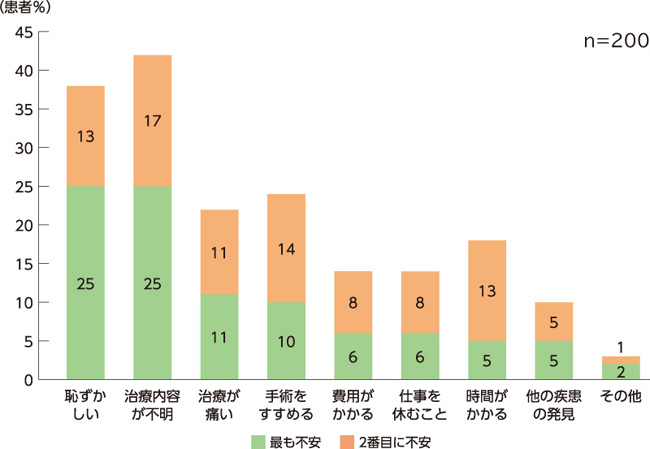

患者さん自身は「恥ずかしい」、「治療内容が不明」という不安が残ったまま受診されているようです。そして「治療が痛い」、「手術をすすめる」が次に続いています。手術に対する不安も受診に対する抵抗感の理由の一つとして考えられます。

- 調査方法:インターネット調査

- 調査対象:痔疾患を持ち、医療機関を受診または2012年~2013年の過去1年間にOTC薬を使用した患者、400例(医療機関受診200例、OTC薬のみ200例)

- 調査期間:2013年5月

セルフメディケーションを行う患者さんが多い

約半数の方(44.7%)がOTC薬を使用しており、自己判断で治療する傾向がある疾患であることが見受けられました。

- 調査方法:インターネット調査、郵送調査(70歳代のみ)

- 調査対象:2008年~2010年の3年間で痔の症状があった15~79歳の女性、300例

- 調査期間:2010年11月~12月

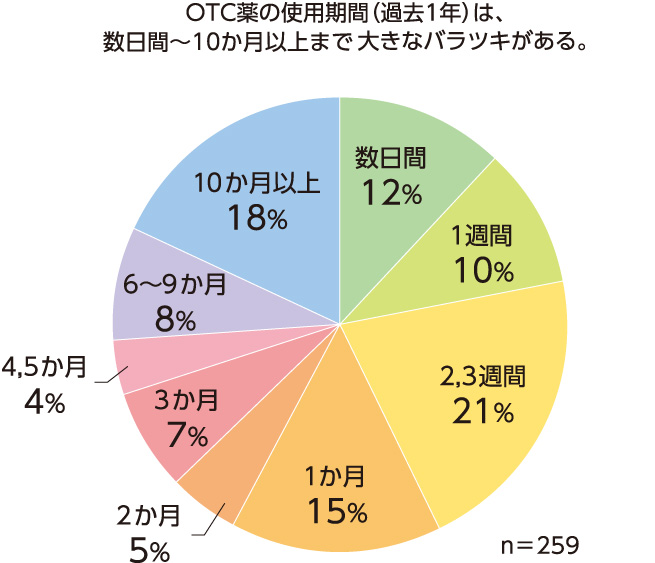

痔の患者さんのOTC薬の使用期間にはバラツキがあり、OTC薬を1か月以上使用している方が50%以上存在するという結果でした(10か月以上は18%)。これは、OTC薬による治療では、効果の実感に基づいた服薬の継続または終了の自己判断が難しく、漫然とした服薬(治療の遷延化)につながっている可能性も考えられます。

- 調査方法:インターネット調査

- 調査対象:痔疾患を持ち、医療機関を受診または2012年~2013年の過去1年間にOTC薬を使用した患者、400例(医療機関受診200例、OTC薬のみ200例)

- 調査期間:2013年5月

2. かかりつけ医が遭遇する痔の診療状況

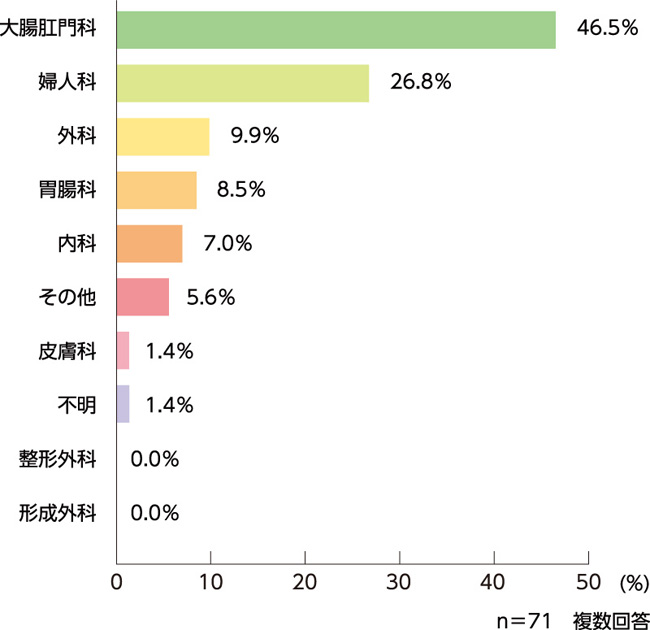

肛門科以外の診療科で受診されている割合が比較的多い

半数以上の患者さんは、大腸肛門科以外の「婦人科」や「内科」などの診療科で受診されていることが分かりました。

近隣に肛門科を標榜している医療機関がない方は、かかりつけ医に痔の相談をしている可能性があります。

- 調査方法:インターネット調査、郵送調査(70歳代のみ)

- 調査対象:2008年~2010年の3年間で痔の症状があった15~79歳の女性、300例

- 調査期間:2010年11月~12月

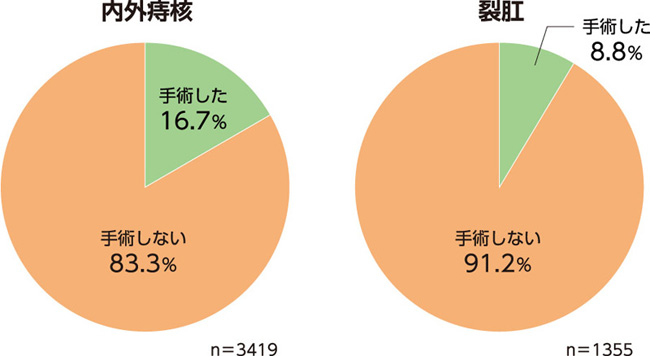

痔と診断された患者さんの8割以上は保存的治療の対象であり、生活指導と薬物療法で対応可能

内外痔核および裂肛の患者さんはそれぞれ83.3%(2849例)、91.2%(1236例)が保存療法(手術をしない)を受けていました。

【参考】

上記の調査結果以外にも、肛門科を専門とされない医師でも十分痔の診療は可能である、という複数の報告があります1-5)。

- 福島寛四、乾 九朗:診療 7(1):15-19、1954

- 東 光邦:診断と治療 101(12):1891-1894、2013

- 谷 達夫ほか:外科治療 99(3):231-239、2008

- 徳永行彦、佐々木宏和:Medicina 54(6):922-925、2017

- 辻 順行ほか:日本大腸肛門病会誌 66:479-491、2013

痔の治療において、セルフメディケーションで済ませる患者さんの割合は多いですが、痔の悪化や痔以外の重大な疾患を見逃す可能性もあり、患者さんにとって身近なかかりつけ医による治療介入が必要です。