がん治療を目的とした分子標的治療薬に起因する皮膚障害

- 監修:

-

- 国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

現在、がん治療ではさまざまな分子標的治療薬が発売され使用されている。分子標的治療薬の中でも、細胞内シグナル伝達に関する因子や細胞または血管の増殖因子をターゲットとしたものは、標的分子に特異的な作用を有するため、高い抗腫瘍効果を有し、正常細胞に対する毒性の低いことを目標として開発された。その結果、従来の抗がん剤と比べ重篤な副作用発現は低くなったが、一方で、これまでにみられなかった副作用として皮膚障害が高頻度に認められている。

皮膚障害が多くみられる分子標的治療薬は、「EGFR系阻害薬」と「マルチキナーゼ阻害薬」の二つの系統に大別される。ここでは、それぞれの阻害薬によって出現する皮膚障害・対策について説明する。

EGFR系阻害薬によって出現する皮膚障害・対策について

EGFR系阻害薬とは

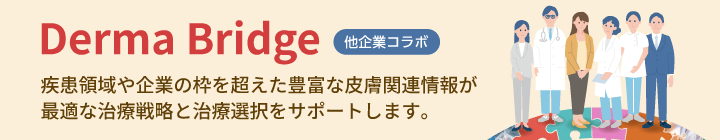

EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor)とは上皮成長因子受容体のことで、細胞の増殖や成長を制御する上皮成長因子 (EGF) などと結合することで活性化され、シグナル伝達を行う。EGFRの遺伝子変異や構造変化は、発癌および転移などに関与しており、腫瘍細胞におけるEGFRの活性化は腫瘍細胞の生存、増殖、転移、血管新生につながる。EGFRは、非小細胞肺がん、大腸がん、すい臓がんなどにおいて高頻度に過剰発現が認められている。

EGFR系阻害薬はEGFR(上皮成長因子受容体)からのシグナル伝達を標的とした薬剤である。抗EGFRモノクローナル抗体は、高分子の分子標的治療薬であり、細胞膜の外側でEGFRのリガンド結合部位にEGFと競合的に結合し、シグナル伝達を阻害する。

EGFRチロシンキナーゼ阻害薬は低分子の分子標的治療薬であり、細胞膜の内側で、EGFRのチロシンキナーゼATP結合部位においてATPと競合することにより、選択的、可逆的にシグナル伝達を阻害する。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

EGFR系阻害薬による皮膚障害

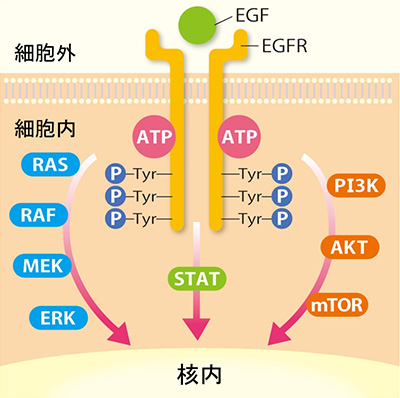

EGFR系阻害薬を投与した際に生じる代表的な副作用が皮膚障害である。EGFR系阻害薬を投与すると、正常皮膚のEGFRにも作用するため、角化異常や爪母細胞の分化異常が生じ、皮膚障害を誘発させると考えられている。出現頻度の高い皮膚障害には、ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥、皮膚そう痒症、爪囲炎がある。 皮膚障害の出現は抗腫瘍効果の表れであることが多いともいわれ、皮疹を上手くコントロールし投与期間を延長することは、EGFR系阻害薬の抗腫瘍効果を最大限に引き出すことにつながる。

ざ瘡様皮疹は投与後1週間以内から出現しやすく、投与後4週間程度で軽快傾向がみられる。同時期に脂漏性皮膚炎が出現することがある。皮膚乾燥は投与後2週半ば~5週間頃に出現し、長期にわたって症状が継続する。ときに痒みを伴うこともある。爪囲炎は投与後6~8週間頃に出現し、長期にわたり油断できない症状であり、分子標的治療薬投与時に患者のQOL低下を招く最も大きな原因の一つである(図2)。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

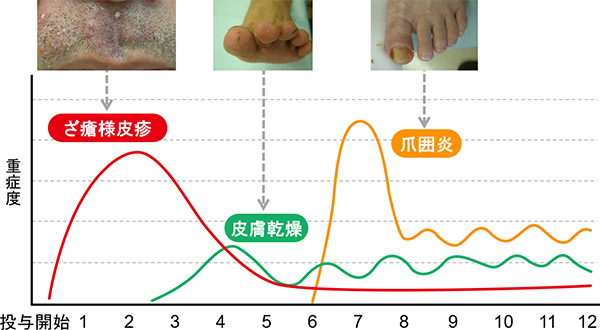

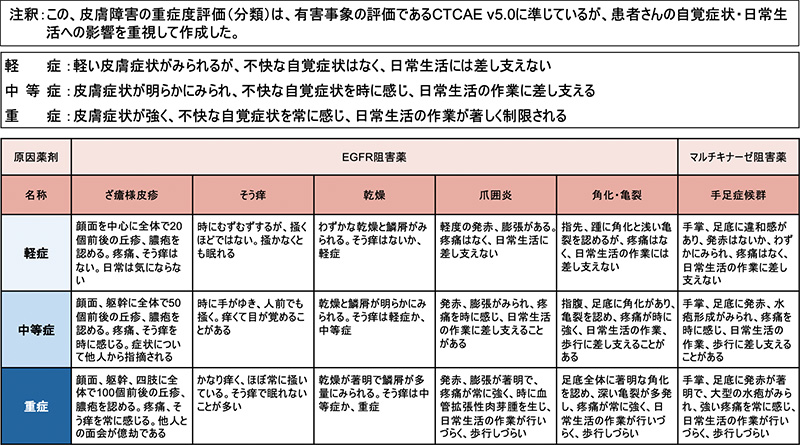

抗がん剤による有害事象は「Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0 日本語訳JCOG版」という指標を用いて評価される(図3)。

Common Terminology Criteria for Adverse Events(CTCAE)v5.0 日本語訳JCOG版

JCOGホームページ(http://www.jcog.jp)

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

ざ瘡様皮疹と皮膚乾燥では面積が重症度判定の基準になっているが、面積よりも個々の患者における自覚症状などの重症度に重きをおいて判定すべきと考えられる。

爪囲炎は、有害事象の感染症カテゴリーの項に含まれているが、分子標的治療薬による皮膚障害においては、必ずしも感染症ではなく、先行する皮膚乾燥を誘因として炎症が起こる場合が多いため、注意が必要である。

EGFR系阻害薬による各皮膚障害

ざ瘡様皮疹

ざ瘡様皮疹(図4)は、最も出現頻度の高い皮膚症状である。毛包に一致した紅色丘疹や中心部に黄白色調の膿疱を形成する皮疹としてみられる。毛包漏斗部で、外毛根鞘(しょう)細胞が不全角化・角化亢進を生じ、角栓を形成した結果、毛包漏斗部は閉塞し、角質と脂質の排出障害と貯留が起こることにより、微小面皰を生じ、ざ瘡様皮疹となる。 尋常性ざ瘡との違いは、ざ瘡様皮疹は出現初期には原則として無菌性であり、アクネ菌が原因ではない。そのため抗生剤は無効である。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

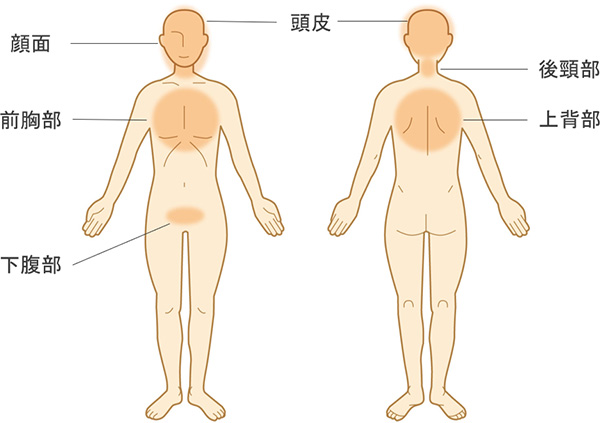

ざ瘡様皮疹の好発部位は、顔面のほか、頭皮、後頸部、前胸部、上背部、下腹部である(図5)。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

脂漏性皮膚炎

ざ瘡様皮疹と同時期に、顔面の脂漏部位に淡褐黄色の落屑を伴う紅斑局面が生じることがある。これが、脂漏性皮膚炎である(図6)。通常の脂漏性皮膚炎と異なり、抗真菌薬は無効なことが多い。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

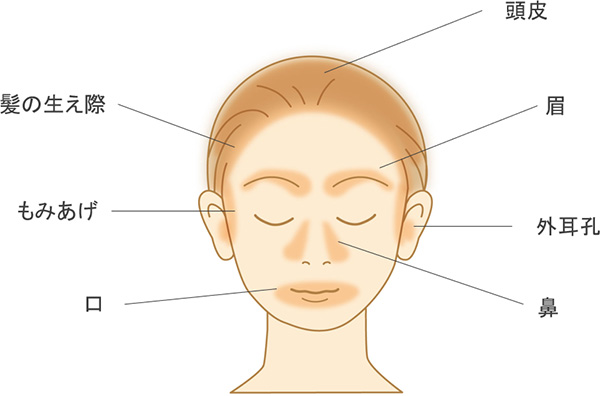

脂漏性皮膚炎の好発部位は、眉・鼻・口・外耳孔のほか、頭皮や髪の毛の生え際、もみあげである(図7)。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

皮膚乾燥・皮膚そう痒症

表皮基底細胞では、細胞の分裂や分化が薬剤の影響を受けるため、真皮から表皮への酵素、栄養補給が低下する。その結果、完成した角層が薄くなり、水分保持機能が低下すると考えられる。汗腺、脂腺の分泌機能は抑制されており、保湿機能、バリア機能は低下し、落屑を伴った皮膚の乾燥が起こる(図8)。

ざ瘡様皮疹、脂漏性皮膚炎、皮膚乾燥ともに、痒み(皮膚そう痒症)を伴うことがある。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

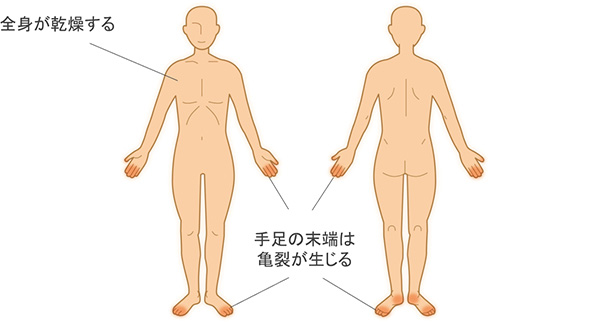

皮膚乾燥の好発部位は、四肢の伸側、腰部をはじめ全身でみられる(図9)。手足の末端では角層が乾燥した結果、外力に対して弱くなり容易に亀裂を生じる。疼痛は非常に強く、QOLの低下を招く。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

爪囲炎

爪の周囲では、皮膚乾燥で脆弱化した表皮に外力が加わって浮腫性の紅斑や肉芽形成、亀裂をきたしやすくなる。このとき、皮膚と同様に脆弱化した爪甲の菲薄化や炎症が起こったり、陥入爪を生じたりする(図10)。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

分子標的治療薬で起こる爪囲炎は足だけでなく、手の爪でも多発するのが大きな特徴である。治療抵抗性であることが多く、他の皮膚障害に比べて長期化・重症化しやすい傾向がある。このことから、高度の疼痛継続・手足機能の低下をきたしやすく、患者QOLの低下を招く最も大きな原因の一つである。

皮膚障害の重症度と治療アルゴリズム

図11は皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議が作成した、皮膚障害の重症度評価である。がん治療を継続するためには、患者の主観的な症状が最も重要であることから、自覚症状や日常生活への影響を重視し、CTCAE v5.0に準拠した分類となっている。以降で提示する治療アルゴリズムは、この重症度別に治療法を提案している。

山本有紀ほか:Prog Med. 40;2020:1315-1329

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

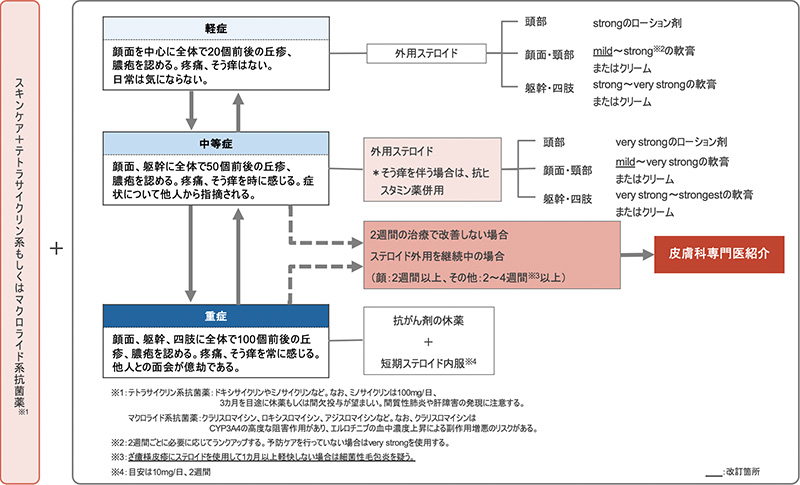

ざ瘡様皮疹

図12に、EGFR系阻害薬に起因する皮膚障害のうち、ざ瘡様皮疹に対して、皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議から提案されている治療と処置のアルゴリズムを示す。このアルゴリズムでは、正しいスキンケアを行うと同時に、がん治療の前から、テトラサイクリン系またはマクロライド系抗菌薬を予防投与することが推奨されている。外用薬での治療は、基本的にステロイドを用いる。

山本有紀ほか:Prog Med. 40;2020:1315-1329

著作権:皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議(無断複製禁止)

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

予防治療を行ったにもかかわらず、ざ瘡様皮疹を発症した場合は、mildクラスのステロイド外用薬を標準治療として、必要に応じてランクアップをする。予防治療を行っていない場合には、very strongクラスのステロイド外用薬を使用する。重症例ではEGFR系阻害薬の休薬が必要になる。ステロイド外用薬を1カ月以上使用しても軽快しなければ、細菌性毛包炎を疑う。

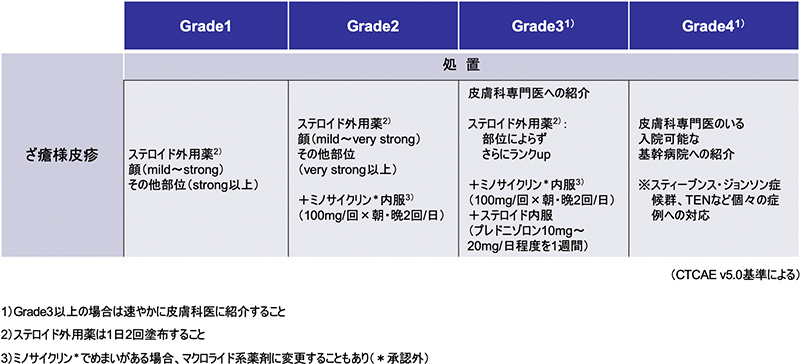

CTCAE v5.0に応じた対策を、図13に示す。EGFR系阻害薬によるざ瘡様皮疹の特徴として、皮疹の出現初期には、アクネ桿菌や毛包虫などの感染性因子は存在しないため、ステロイド外用薬の投与が可能である。併用する内服薬としては、抗炎症作用が効果的なミノサイクリンが第一選択薬となる。炎症が強くGrade3と診断された場合、短期間のステロイド内服投与を行うこともある。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

ざ瘡様皮疹は顔面以外に、頭皮、前胸部、下腹部、上背部などにも生じる。見えにくいところであるため、状態を把握できず増悪することがある。毎日の丁寧な洗髪を怠ると、頭皮に厚く痂疲(または鱗屑)が固着して、頭皮用ローションでは治療困難となることがあるので、注意が必要である。毎日のスキンケアは重要であり、頭皮と皮疹が直接チェックできるようにしておくとよい。

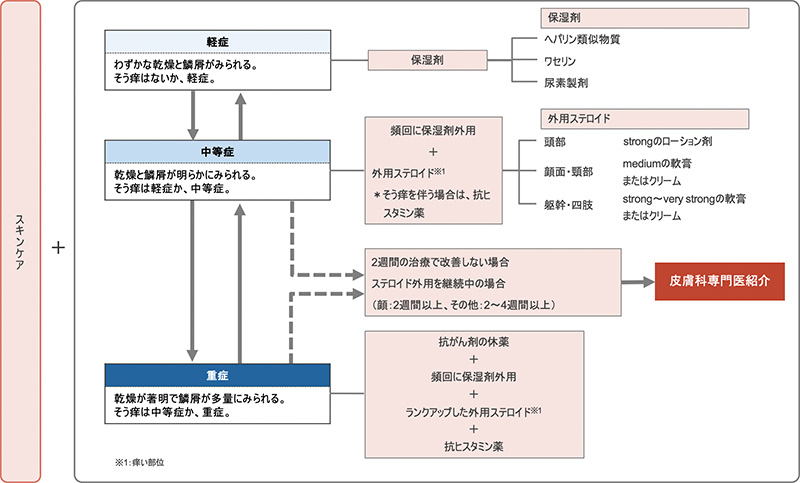

皮膚の乾燥

図14に、EGFR系阻害薬に起因する皮膚障害のうち、皮膚の乾燥に対して、皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議から提案されている治療と処置のアルゴリズムを示す。EGFR系阻害薬による皮膚の乾燥は、そう痒や亀裂を伴うことが多く、ヘパリン類似物質含有製剤が有用であるとの報告もあり、治療は皮脂欠乏症に準じる。重症の場合には、EGFR系阻害薬の休薬が必要である。

山本有紀ほか:Prog Med. 40;2020:1315-1329

著作権:皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議(無断複製禁止)

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

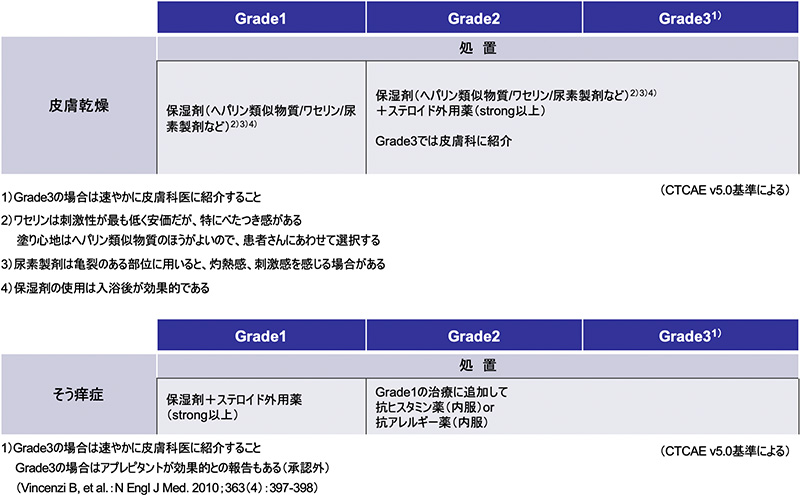

CTCAE v5.0に応じた対策を、図15に示す。皮膚乾燥(乾皮症)とそう痒症に対する外用療法の第一選択は保湿剤である。炎症を起こしていない部位にはヘパリン類似物質含有製剤をはじめ、各種の保湿剤を外用する。乾燥に加えて、そう痒など炎症がみられるときには、strongクラス以上のステロイド外用薬も同時に塗布する。そう痒感が強い場合は、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬の内服を併用する。炎症が強くGrade3と診断された場合には、短期間のステロイド内服投与を行うこともある。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

主な保湿剤としては、ワセリン、尿素製剤、ヘパリン類似物質含有製剤の3種類がある。ワセリンは、被膜性が高く、水分を蒸散させない。尿素製剤は、主成分の尿素により吸湿して角質層に水分を与える。角質を溶かして柔らかくする作用もある。ヘパリン類似物質含有製剤は、主成分の水酸基、硫酸基、カルボキシル基により乾燥した環境下においても安定的に保湿作用が持続し、刺激性が低い製剤である。

爪囲炎

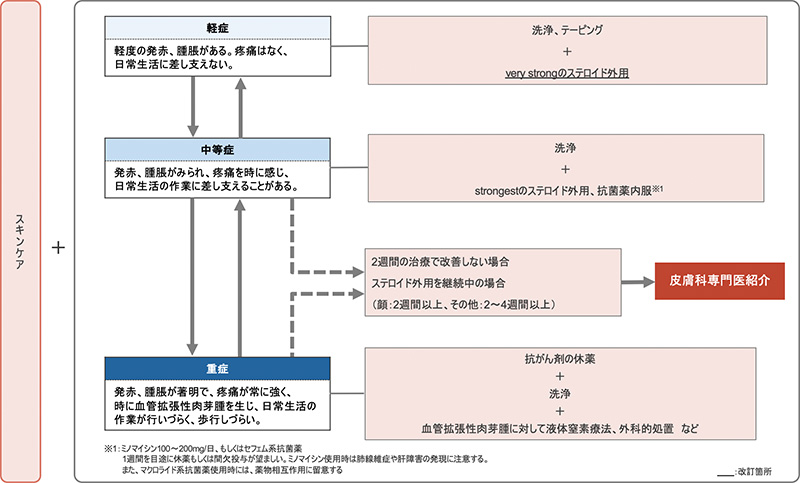

図16に、EGFR系阻害薬に起因する皮膚障害のうち、爪囲炎に対して、皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議から提案されている治療と処置のアルゴリズムを示す。

山本有紀ほか:Prog Med. 40;2020:1315-1329

著作権:皮膚科・腫瘍内科有志コンセンサス会議(無断複製禁止)

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

爪囲炎は患者の日常生活動作(ADL)を最も下げるため、治療前から指導することが重要である。爪を切りすぎない爪切り方法や趾間まで丁寧に洗うスキンケアのほか、足白癬の有無をチェックする。重症化を防ぐため、軽症から発赤や腫脹に対してvery strongクラスのステロイド外用薬を使用するが、中等症に進行した場合には、黄色ブドウ球菌などの細菌や白癬菌、カンジダなどの真菌による感染症の可能性があるため感染の有無を確認し、感染がわかれば適切な抗菌/真菌薬治療に変更する。中等症ではstrongestクラスのステロイド外用薬を使用する。外用薬などによる治療で効果が得られなければ、爪甲の部分抜去など外科的な措置を検討する。重症の場合には、EGFR系阻害薬の休薬とともに、液体窒素療法や外科的処置などの治療を行う。

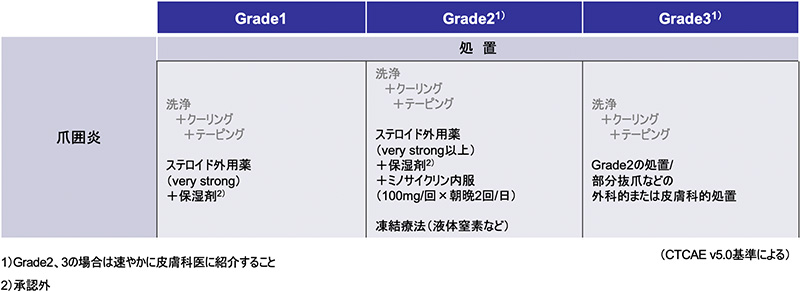

CTCAE v5.0に応じた対策を、図17に示す。爪囲炎に対する保存的治療は、保湿剤外用とステロイド外用である。内服薬としては、ざ瘡様皮疹と同様に抗炎症作用が期待できるミノサイクリンが第一選択薬である。炎症が強くGrade3と診断された場合には、短期間のステロイド内服投与を行うこともある。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

肉芽形成の兆候が少しでもみられたら、薬剤による治療以前にスパイラルテープ法によって爪から肉芽への加圧を除去することも勧められる。保存的治療の効果が不十分な場合は、局所療法(クライオサージェリー、Mohsペースト、ガター法)や爪の部分切除を行う場合もある。

マルチキナーゼ阻害薬によって出現する皮膚障害・対策について

マルチキナーゼ阻害薬は複数のチロシンキナーゼを阻害する薬剤である。副作用として、手足症候群が高頻度に発現する。

初期症状として、手掌、足底に限局性の斑状の発赤を生じる。症状の特徴は、荷重部や外的な刺激を反復して受ける部位に非常に強い角化を起こすことである。これは水疱の形成へと進展し、疼痛を伴うようになる。

図18に、手足症候群の症例写真と好発部位を示す。このように手足症候群は、圧力や物理的刺激が加わりやすい部位に生じる。

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 科長 山﨑 直也 先生

※画像をクリックすると拡大表示されます。

厚生労働省の「重篤副作用疾患別対応マニュアル」では、手足症候群の予防対策として、日常生活における5つの対策が示されている。

- ① 物理的刺激を避ける

やわらかく厚めで少し余裕のある靴下を履く、足に合った柔らかい靴を履く、圧のかかりにくい靴の中敷き(ジェルや低反発のもの)を使用する、長時間の立ち仕事や歩行、ジョギングなどを避け、細目に休む、家庭で使う用具(包丁、スクリュードライバー、ガーデニング用具など)を使う時握りしめる時間を短くするか、圧をかけなくてよいもの(ピーラーなど)を使用する、炊事、水仕事の際にはゴム手袋などを用いて、洗剤類にじかに触れないようにする、など - ② 熱刺激を避ける

熱い風呂やシャワーを控え、手や足を湯に長時間さらさないようにする - ③ 皮膚の保護

保湿剤を塗布する - ④ 二次感染予防

清潔を心がける

このような対策を行い、手足症候群を予防する。

手足症候群が生じた場合には、まずは休薬を行う。手足症候群には、分子標的治療薬の休薬によって速やかに症状、特に疼痛が軽快するという特徴がある。

局所療法としては、疼痛や腫脹を抑え、感染の合併を防ぐことが大切である。刺激を避けるような処置を行い、保湿を目的とした、尿素軟膏、ビタミンA含有軟膏、白色ワセリン、ヘパリン類似物質含有製剤などの外用剤の塗布を行う。炎症が強い場はstrongクラス以上のステロイド含有軟膏を外用する。二次感染を伴う場合は抗生剤(内服、外用)の投与も考慮する。

まとめ

分子標的治療薬の皮膚障害に対するスキンケアについては、基本的なスキンケアとして以下の内容が挙げられる。

- 毎日の入浴を励行し、からだを洗う際には刺激の少ない石鹸をよく泡立てて使用する

- 熱いお湯は避け、湯船もシャワーもぬるめのものがよい

- 入浴後5~15分以内に保湿剤を塗布する。保湿剤の剤形には、軟膏・クリーム・ローション・フォームなどがあり、患者の状態に合わせて適切な剤形を選択する

- 爪周囲を清潔に保つためには隆起した肉芽の裏側や、爪と爪床の狭い隙間などをきめ細かく洗う

- 紫外線に注意する(日焼け止めの使用、帽子や日傘の使用、長袖の衣服の着用)

患者のライフスタイルと症状を確認して、適切なスキンケアを指導していただきたい。